武从文

小楼与缶庐,自定义交至阴阳暌隔,前后十有二年。就时间长短来说,这在任颐近三十年沪上生涯交结的师友中,不算最久,如虚谷、高邕之辈,他们相知既早,往还交谊自然也要频密许多,但若以相知的深度和后来的影响论,任吴二氏的交往似又在时辈之上。这一方面,无疑是因为两人一先一后,各执牛耳,将世人所谓“海上画派”,从晚清带至了民国,使之蔚成大宗,遗响于后。而一个更细微的证据,则是任颐晚期所作人物,以缶庐为对象者最多(传世至少有8帧),平均算下来,几乎每隔不到两年就有一件。

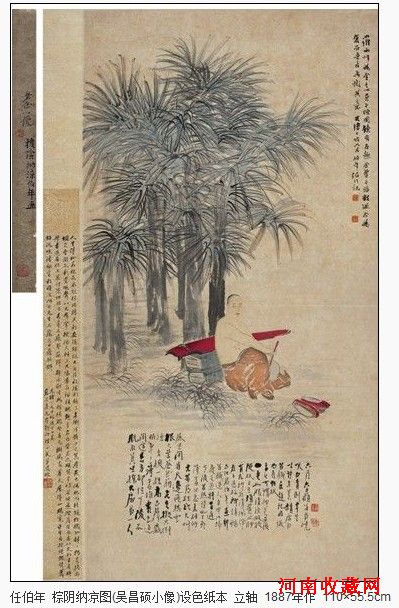

这些画作,自定义交之初的《芜青亭长小像》(1883),到任颐生命最后时刻(1895)的《山海关从军图》、《棕阴忆旧图》,跨度既长用意且深,中有世人所熟知的《饥看天图》(1886)、《酸寒尉像》、《蕉阴纳凉图》(1888)等名作,几乎张张都是任氏成熟时期人物画的上上之品,而要从画上一观吴昌硕其人在晚清时代的真神异彩,画史中,也惟此数纸而已。

眼前这张《棕阴纳凉图》(1887)之所以弥足珍贵,不但在于它属于这个序列的一环,而且丰神别具,技艺特出,使我们得以一窥再窥任氏画艺的神技与堂奥,且隐约能够理解笔墨健硕如缶老者,后来生涯,何以甚少及于人物一门(可信者不出十件):不难想见,日日观摩这写貌传神的极境之作,于此中争胜之心与服膺之意的两相交攻,或许也正是吴昌硕后来能够自出己意,以篆籀草书金石篆刻之法别开生面于花鸟写意一途的原因之一。

这张《棕阴纳凉图》,其实颇可以与后此一年的《蕉阴纳凉图》合而观之,再加上之间(时间上正好也在两作之间)的《酸寒尉像》,任伯年艺术成熟时期在“变法”上的融会贯通与自由自在,正可以一览无余。《棕阴纳凉》写景以意画人以工,笔张墨驰,神韵怡然;《蕉阴纳凉》景物虽与前者有异同,在人物形象和寓意上其实是再次表达了画中人(即吴昌硕)隐逸萧散的“道情”,但却被尽数收入工致紧张的线条之中,设色腴丽,俗情雅意冶于一炉;而《酸寒尉像》,则完全以墨骨法大块晕染,厚积薄发,重笔轻举,将吴昌硕斯时心灰意冷于宦情仕途的局促生涯在身姿与情态两处表现得淋漓尽致。这画风上的一转,再转,三转,一年前后,居然可以如此自由适宜、收放自如,而又都俱得其情,在并世画家中,恐怕仅见于这位成熟时期的小楼先生。

他作不论,我们现在单表这张《棕阴纳凉图》。正如作者上款所示,此作的画意,部分的得自罗聘所画《冬心先生蕉阴午睡图》,区别在于,金冬心之于罗两峰乃一师一徒,作画时相差近五十岁,画中人是一个酣然梦蝶的七十老叟,蕉阴之下,是颐养天年的恬美逸乐;而任吴二人谊在师友年相仿佛,正处在人生的盛年,画中幕天席地解衣而坐的“苦铁道人”,枕书琴,执蒲扇,“看子见视,神情酝肖”,身姿放逸但传神阿睹却若有所失的望向画外,并非全然沈浸在得道的恬静中。或者说,斯时的画中人,更多的情味,意在于十丈红尘中小憩片刻,然后,还是整顿行装重新上路的,意虽不羁,但行止动静,也只是要在此棕阴疏影下暂取一片清凉……如此体味,于晚清炎蒸时热之下的一代画人文翁,大约会更近于情理,也能让我们在欣赏画意里外的静美时,会得当时小楼之于缶庐的百般况味。

之所以画面前景上人物工却不减其清,后景上逸笔淋漓也不增其逸,大概也正是作家要取其冲和平淡之味,道出这里里外外,既洒脱又无奈的人生实情。

这一时期的任伯年人物画,构图停匀,布置常以正邪相参,用笔施墨紧松适度,设色敷呈随情布施,朱红青赭间出而不杂,读此《棕阴纳凉图》,可以一一表见,且功力之深,已了无痕迹,愈见得画中人情的眉目生动。

这些任伯年晚期的绝胜之处,在作家自己同时期大量的鬻画之作中常常有所损折,但恰恰是《棕阴纳凉图》以及其它几件以吴昌硕为受者和对象的佳作中,几乎都毫无保留的得到了表现,且各个又面貌不同生气别出。实为其融合职业画家技能与文人化育之功,中西兼备而渐渐能有以当无的特殊时期,而与吴昌硕这位正处于笔墨渐开中气沛然的同代巨子日相往还,显然使他在二者决定性的差异中将自己的风格推向了某种极致——而从此,当“海上画派”以其殒命为机,使衣钵传到吴昌硕手中时,缶庐之笔墨将绕过小楼的“情关”,从另一个极致引领这个画派甚至整个中国画,走上了其最后一段辉煌之路。

画人得人,画山得山,画笔墨便满纸尽是笔墨。——而任吴之间,这番画友得友的传奇,也将随着这一件件珍宝的流传,越来越多的成为我们举笔落墨,甚至读画看墨时,必须与之一战的“情关”。