这件高温蓝釉瓷片在我手中收藏已经很多年了,之所以说它奇特,是因为多年来,我请教过不少专家,也与一些藏友交流过看法,但都莫衷一是。我认为能把它搞明白,终归是一件有意义的事。

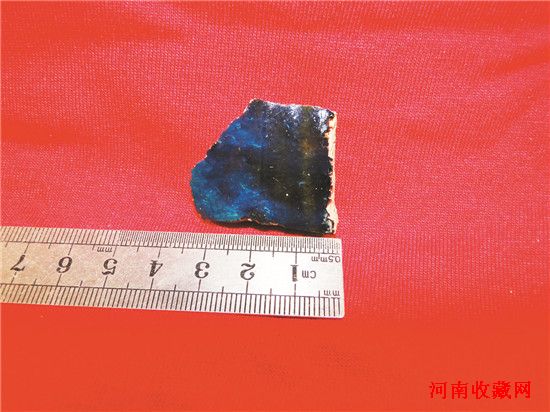

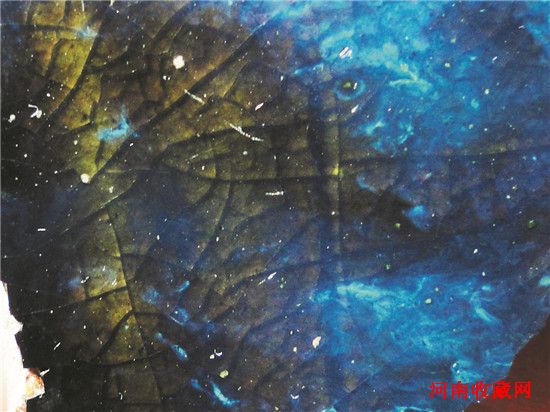

此瓷片长35毫米、宽25毫米、厚3毫米、肩厚5毫米,其胎质是一种非常细腻的黄土胎,胎中掺拌着一种非常均匀但又较粗的颗粒。估计应该是我国高古瓷的胎质中最早的多元配方所制作的瓷器。从瓷片的外表观察,此器内素胎光滑细润无釉,器体厚度较薄,胎体剖面的外壁线与内壁线,是两条同心球面平行线。就是说此瓷片不是胎壁上下厚中间薄的束腰形;也不是上下薄中间厚的腰鼓形。这说明此瓷片的胚胎制作非常讲究。从瓷片的表面弧度进行测算,原件应该是一件直径在二十厘米左右的球型体或鼓型体器物。

另外,此瓷片的制作还比较注重力学。具体表现在器物内壁的肩上部,有一道加工非常精致的圆弧凸纹,很像球面器内的一道加强筋,可能是器物的上部要承受某种力,而且器物的肩部通向口缘的方向有所增厚,并且厚与薄过渡得非常均匀。这道圆弧的凸纹增设在器物内的中上部,既保证了器物整体受力耐用,又能保证器物表面匀整美观。整块瓷片内外壁见不到旋转手工拉胚纹与修刀纹,只有非常细小旋转有规律的竹丝纹。竹丝纹保持和圆弧凸纹在同一水平线上,(指竹丝纹是细腻切削线)竹丝纹也被胎内涌出的胎浆所覆盖。由于器物的肩部到口缘增厚,又要保证胎体的厚度表里整体均薄一致,不是手工拉胚制作工艺。所以此瓷片的工艺类似模制工艺。并且有专用的内外模控制才能保证器球面胎壁的厚薄一致。

本人认此瓷片的特征与目前已知各窑口瓷器多不吻合,那是否与文献上所说的柴窑瓷有关呢?敬请方家指正。