豫剧也叫“河南梆子”、“河南高调”、“河南讴(*山吼)”,是河南省最大的戏曲剧种。流行于河南全省以及山东、河北、湖北、安徽、江苏、陕西、山西、甘肃的部分地区,青海、新疆、黑龙江和台湾等地亦有豫剧表演团体。是全国广大观众喜闻乐见的地方戏曲剧种之一。源流沿革:近几十年来有不少戏曲研究者对豫剧的发源进行探讨,归纳起来,主要有三种:

一、梆剧发源于郑卫之乡,在河南民间演唱艺术特别是明朝中后期中原盛行的“时尚小令”的基础上,吸收了当时流行的“弦索”等艺术成果,逐渐行成。

二、豫剧可能是从东路秦腔演变而来的。豫剧不但在唱腔上、音乐伴奏上和东路秦腔(同州梆子)近似,而且在行当上、化装上、表演上、剧目上都有很多近似的地方。

三、河南梆子作为中州地区的戏曲声腔,乃是从弦索发展而来的,即由本地所近者,对于弦索加以递改而形成的。

发展历程:清乾隆初年河南已有梆子戏流行。乾隆10年(1745年)已有记载。广州“外江梨园会馆”的有关碑记上记载有乾隆27年(1762年)左右,有一个9人组成的“豫鸣班”在当地演唱过。此后,豫剧作为河南民从所喜闻乐见的娱乐形式广为流传和发展。1911年辛亥革命后,河南梆子更多地进入城市演出。开封当时是河南省的政治、经济、文化中心,河南梆子在那里的演出活动非常频繁。多以“某某茶社、某某班等命名。

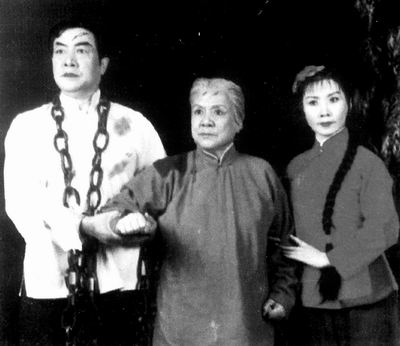

20世纪20年代末至30年代,河南梆子发展进入了一个新的阶段,大批女演员登上了豫剧舞台。先后建立了“永安、国民、永乐、同乐”四个戏园。1935年樊粹庭改建“永乐舞台”为“豫声剧院”,七七事变后,“豫声剧院”改组成“狮吼剧团”。1936年常香玉随周海水的戏班到开封演出,轰动开封。1937年2月以常香玉为首成立了“中州戏曲研究社”。王镇南等为常香玉创作了揭露日本帝国主义侵略罪行的现代戏《打土地》。上演后成为豫剧编演现代戏的开始。抗日战争和解放战争时期,豫剧演出活跃在中原及周边地区,成为宣传抗日、解救民众的艺术大军。中华人民共和国成立后,在党和政府的直接领导和关怀下,成立了河南省戏曲改进委员会,以“改制、改人、改戏”和“百花齐放、推陈出新”的方针为指引,对豫剧原有的班社进行了全面的整动改革,大批的文艺工作者参加到了豫剧团体,广大演职员思想面貌为之新,艺术水平迅速接高,豫剧开始走了空前繁荣的道路。

1956年成立了“河南豫剧院”常香玉任院长,周奇之任副院长。下属三个演出团:一团以原来的“香玉剧社”为基础组成,主要演员有常香玉、赵义庭、李兰菊、马兰香、赵锡铭、高兴旺、王素君、王在岭;二团以原来的“人民剧团”、“大众剧团”为基础组成,主要演员有阎立品、吴碧波、张桂花、唐喜成、刘九来、李斯忠等;三团以原来的“省歌剧团”为基础组成,主要演员有高洁、马琳、魏云、柳兰芳、王善朴等。1948年著名豫剧演员毛兰花到台湾后,也先后成立了几个豫剧团体,如“空军豫剧团”、“豫剧改进会”“海军陆战队豫剧队”等。为豫剧在台湾传播奠定了基础。为海峡两岸人民文化交流起着积极作用。音乐风格:豫剧属于梆子腔系统,因此,凡梆子腔所共有的艺术特色,它都同样具备。但是豫剧在音调变化方面也有它独特的一面,自成一统。由夏野编著的《戏曲音像研究》一书中明确指出:“除个别地区的梆子如河南梆子等的音调变化较大之外,其它各种梆子还是相当接近的。”张庚同志在全国梆子声腔剧种学术讨论会上的发言也是曾指出:“河南梆子在梆子系统中特点特别突出。”

现从以下几个方面讨论豫剧的音乐特色。

一、豫剧音乐的民间性与群众性。豫剧音乐,作为民间戏曲的一种,当然属于民间音乐范畴,这种属性,不仅使它区别于其它形式的音乐,如交响乐、歌剧等,它还有不同于其它音乐形式的创作方式、流传方式,它并不由某一位作曲家创作,而由包括艺人在内的广大群众,以一种特殊的方式创作、加工、润色、提高;不仅代代相传,还能随着时代的变迁而不断发展丰富,而且多以口头的方式传承,叫做“向无曲谱,只沿土俗”,因此,它有巨大的灵活性与可变化,但它又不是说变就变,而是有着极强的传统性和稳定性。例如,都是一个[二八板],在不同的剧目、不同的演员演唱,就不大相同,但无论怎么变,怎样不同,人们一听仍能听出是[二八板]。这种创作,在一般情况下,又表现为一度创作和二度创作的一体性,即:演员既是作曲者,又是唱曲者;因此可以说豫剧音乐,是无数人加工创造的成果,它凝聚了世世代代民群众的创造智慧。但它又区别于我们常见的所谓集体创作,因为这种创作往往并不在同一时间、同一地点集体进行,反过来又多取个体劳动的积累这一特殊方式,因此,称之为群众性,而不称之为集体性。显然,这种群众性多来自于人民群众之间,有广泛的民间性。

二、豫剧音乐的乡土味儿,侉味儿,梆子味儿。豫剧的乡土味儿、侉味儿、梆子味儿总是和唱腔中极有特色的拖腔、花腔联系在一起。过去农村的梆子戏,给人印象最深的是用假声、高八度,还有人说是吸住气唱的“拉魂腔”;另一个就是那声传几里的梆子敲击声。用“欧吼”唱出的拖腔,正是河南梆子音乐的特色所在。现在这种“讴”已经很少人再唱了,而是有的化作拖腔,有的化作过门,只是不用假声、高八度、吸气演唱而已。例如,常香玉在《白蛇传》中所唱的那句“奴官人拍胸膛你想想前后,谁的是谁的非这天在上头”的长大拖腔,恰巧最后一个字以“欧”字拖腔,常常联想到过去的“讴腔”,特别是最后越唱越快,变成[紧打慢唱]时梆子的急促敲击配上演员的抽泣,真能催人泪下。豫剧的乡土味儿、侉味儿、梆子味儿,还和它的地区性联系在一起。豫剧的几个流派,在音乐上都有自己的特色,尤其以豫东调和豫西调更为突出,它们之间的地区特色,一个是以徵调式为主,一个是以宫调式为主,一个是“上五音”,一个是“下五音”。豫东调以高亢华丽称著,豫西调以朴素哀怨擅长。这种地区联系也和当地语言有密切关系。

三、高亢粗犷与婉转柔美的结合。豫剧音乐以“高亢粗犷”、“豪迈激越”著称。但随着时代的发展,其艺术特色也会随之改变。1934年张履谦著《相国寺梆子戏概况调查》一书早就说过:“梆子腔往后略有改变,既是以东南柔婉之调代北方之高亢声乐,。。。”加之,在辛亥革命前后,河南梆子从农村进入城市剧院,女演员相继出现,促使豫剧在粗犷豪放的基础上增添了妩媚婉秀的成分。

四、豫剧音乐的善于吸收和融化外来曲调。豫剧善于吸收和融化外来曲调正是它生命旺盛、广为流传的源泉。豫剧音乐对于外来曲调的吸收和融化,方法是多种多样的。一是整段地吸收其它剧种或曲种的曲调,如常香玉在《拷红》中吸收的河南曲子[扬调]、在《花木兰》中吸收的河南曲子[诗篇];还有现代戏《朝阳沟》中吸收[太康道情]、《好队长》中吸收的[越调]等等。二是以本剧种的唱腔为基础,适当地吸收某些外来曲调,经过融化,使本剧种的唱腔更加丰富多彩。例如《打金枝》中“你打了金枝国母不怪你”一段,显然是从河南坠子中吸取了某些音调,但如不仔细听,又很难找出它的痕迹。增加了曲调的说唱性和亲切感。三是只吸收一种节奏或一种表现手法。例如常香玉在演唱中的笑声,据她说是解放初期在中南海听某新疆演员唱《哈萨克圆舞曲》时所得到的启发,而她在此基础上试验多种不同的笑,如《花木兰》中“我这低下头仔细看我自己好笑”是笑得那样豪放爽朗;而在“真木棣假木棣我自己知晓”时的笑,又是那样含蓄内在。

五、豫剧的演唱艺术。豫剧形成以来就是个重唱的剧种,故有“宁唱十句戏,不道一句白”的艺谚。在豫剧演唱中,仅以嗓音而论,大致以真声为主,假声为附。后来又逐渐出现了真假声并用。所谓并用,一种是在中音区用真声,高音区用假声。另一种则是真声唱字,假声行腔,俗称“阴阳腔”。再就是近年来普遍采用的称作声假声结合的唱法,这种唱法根据唱腔与演员个人的条件灵活使用真声假声。不同的唱法也与豫剧音乐的地区、流派、行当有关。如豫西调就以真声为主,其代表人物有崔兰田、王二顺等;豫东调(包括祥符调)则以假声为主,其代表人物有陈素真、马金凤、赵义庭等;真假声结合,则以常香玉为代表。“夹板音”以唐喜成为代表;“虎音炸嗓”以王再岭、李斯忠为代表;唯有“阴阳腔”的唱法,近年来已很少听到,著名豫剧丑角演员高兴旺在某些剧目里采用这种唱法。

六、豫剧的伴奏音乐早期豫剧班社的组成人数不多,通常叫做“四生四旦四花脸,八个场面俩箱倌”一共22人中,乐手就占了八人。随着豫剧音乐的发展,逐渐开始增加竹笛、笙、坠琴等乐器。豫剧场面分为文场和武场两个部分。文场是各种管弦乐器,武场是各种打击乐器,它们的任务不仅要伴奏唱腔,还要演奏曲牌与打击乐。豫剧的唱腔伴奏有一种最常见的形式是呼应唱腔,即唱一句之后奏一句在音调上大致相似的过门,又从呼应进而发展为唱腔的模拟。梆子在豫剧的伴奏中起着重要的作用,一般以枣木制成,可以用以击节。它除去作为“以梆为板”的击节乐器之外,还可以作为声腔的名称----河南梆子、梆子腔等。它的击节作用,也决不限于音乐速度的快慢,其“快而不慌,慢而不肉”的特色,包含了更深一层的美学意义。好的梆子演奏者,不仅能够跟上演员演唱的速度,还能在唱的时候“稳”一点,在过门的时候“赶”一点,而这样听起来反觉正常,同时可以让演员提劲儿,还可以让演员稳定下来。特别到了[非板]或[紧二八]的时候,梆子无固定节拍的敲击,更是使人激动,此处才使人体会到了“无板若有板”的含义,因此,梆子是豫剧音乐中不可缺少的特色乐器,它是豫剧音乐的骨头、灵魂、血肉所在。

豫剧流派:按地方特色分为:祥符调(派)、豫东调(派)、沙河调(派)、豫西调(派)。祥符调,即指流行于祥符(现开封)一带,具有独特风格和特色的豫剧腔调。代表人物如陈素真、阎立品等。豫东调,指流行于商丘一带,具有一定风格和特色的豫剧腔调。这一派的代表人物是蒋扎子。蒋原宗祥符调,曾在朱仙镇办班,后来迁徙到商丘一带,由于当地语言发音和群众欣赏习惯没,如唇音较多,吐字较轻,在行腔中喜加衬字,使唱腔较为轻巧、柔媚,于是形成豫东调。沙河调,指流行于沙河流域的一种豫剧腔调。这种腔调是祥符调和南阳梆子相结合的产物。在祥符调未传入时,当地流行南阳梆子,后来祥符调在漯河、周口一带扎下了根,又吸收了南阳梆子的精华,逐渐形成了一个新豫剧流派。以上三个流派虽然历史上曾被人们如此称谓,但由于它们的“血统”关系较近,都是从祥符调派生出来的,各自都没能完全摆脱原来的艺术风格而形成鲜明而独特的艺术体系,所以后人常把它们三派称为大的“豫东派”。

按人物唱腔特色分为:

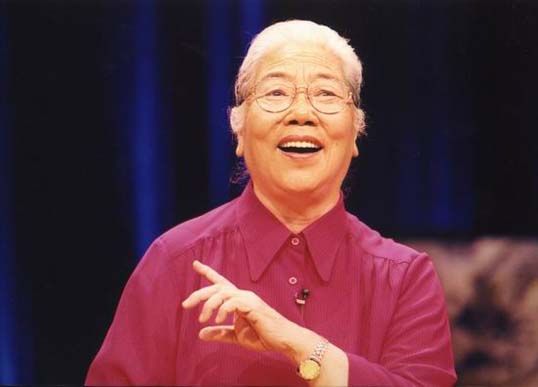

常派:以常香玉为代表。豫剧唱腔极富特点:一是朴实、新颖、耐听,且富有时代感;二是形象鲜明、准确、极富个性;三是风格清新、独特、更富色彩性。

陈派:以陈素真为代表。其唱腔特点为:华丽、明快、激越、跳荡、清新、耐听。

崔派:以崔兰田为代表。其艺术风格为:唱腔特点为朴实无华、细腻含蓄、形象准确、情真意切;演唱咬字准确、吐字清晰、以情带声、声情并茂;行腔流畅自然、深沉委婉、缠绵悱恻、蕴纤衰怨。

马派:以马金凤为代表。其艺术特点为:雍容、富丽、清新、明亮,似珠玑挥洒,象溪流清新,如花香诱人。其唱腔风格为刚健、豪放、明快、爽朗、朴实、淳厚。

阎派:以阎立品为代表。其演唱风格为:委婉、秀丽、含蓄、甜美、情真、意切、朴实无华、准确细腻。

唐派:以唐喜成为代表。其演唱风格为:刚劲、挺拔、高亢、激越、音质纯净、音色明亮、音量宏大。

传统剧目:二度梅、七进宫、刀劈杨藩、三上关、三上轿、三进士、三哭殿、大名府、大孝传、大祭桩、小二姐做梦、天河配、长坂坡、少华山、反阳河、打金枝、失空斩、白蛇传、西厢记、收杨衮、华容道、苏武牧羊、花打朝、杨八郎探母、陈三两爬堂、卷席筒、武松打店、柜中缘、孟姜女哭长城、唐知县审诰命、秦香莲、秦雪梅、桃花庵、徐庶见母、偷龙换凤、穆桂英挂帅 。