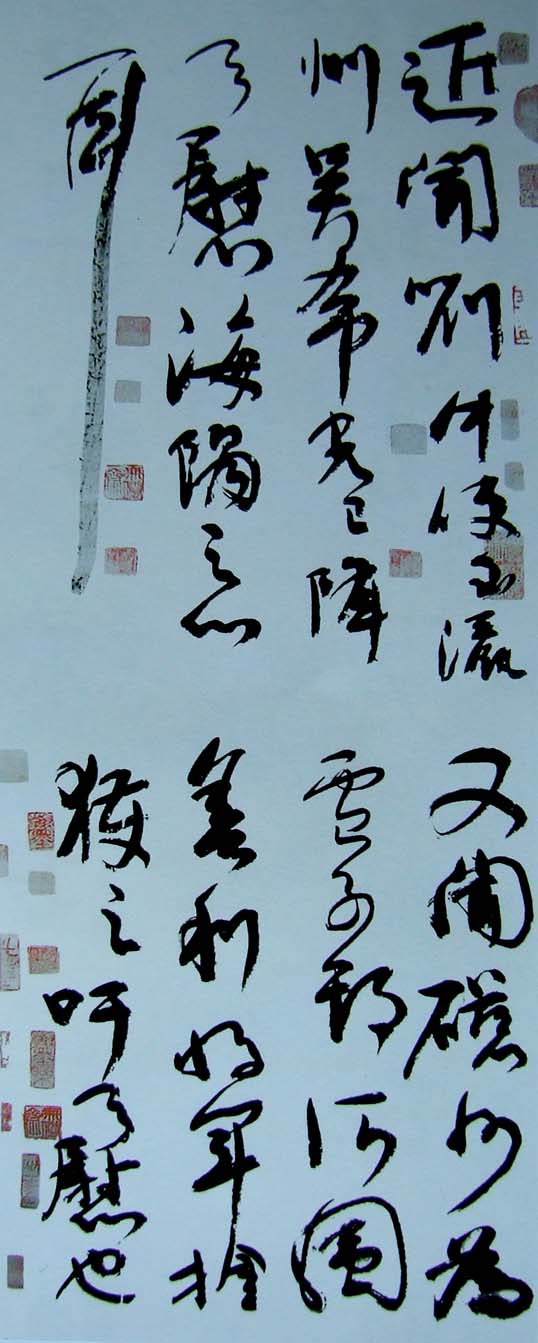

颜真卿《刘中使帖》临习浅见

我的书作中,有件临颜真卿《刘中使帖》的作品,在参加1992年河南书协举办的第三届中原书法联展大赛的展厅里,引起不少书家的注目,事后收藏家多次登门求购我都爱不释手,欲终生藏之。此作品所成,既偶然,也非偶然,但是虽是 一挥而就不过十几分钟时间,然而促成的因素却是多方面的。

一、我喜欢颜书,写过多年。颜字的用笔内涵,字的结构规律及神貌和笔法特点已印在脑海。颜书《刘中使帖》中锋用笔,行草兼用。笔墨沉雄,气势磅礴,情随意迁,章法天成,整篇作品好像有一种外涨之力,外溢之气,几乎使纸难以承受,这正是颜书笔墨丰腴浑厚,内紧外舒的特点,也是这副书法作品精神内容的特色。从中我们能体会到颜真卿当时写字的神态和动势。

二、我喜欢这件作品写的内容,颜真卿晚年处于安史之乱中,他爱国忧民,当他闻知官军连续取得两个胜利时欢喜若狂,迫不及待要报道这一消息,因此写得言简意赅,激情倾泻。他写第一个胜利消息叛军头领吴希光已降时的最后一个“耳”字时,其势如破竹,痛快有力,喜悦之情跃然纸上。写第二个胜利消息,舍利将军被擒时,最后三个字“足慰也”沉稳收笔,忧国忧民的心情似乎得到了告慰,长出了一口气。这与杜甫写《闻官军收河南河北》“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪湿衣裳……”一诗的心情十分相似。每当我读此帖,心情总会与作者发生共鸣,帖的内容完全背熟了,提笔写时几乎没怎么看帖,完全是用意用情写的。

三、原汁原味的临写。重其形更重其神,行数、每行的字数、纸张的纵横比例都与原作同,甚至印章盖的地方数量、形状也尽量相同,当然印章的内容不可能同。由于自己认为写得较满意,我没敢落下款,生怕画蛇添足,破坏了作品的原貌和布局。为追求古帖味。我用的是仿古宣,并在装裱时要求用灰黑纸托底,精心营造出一种古旧状,力求与原作的气息更加吻合。

发表于2002/3/4 《书法报》