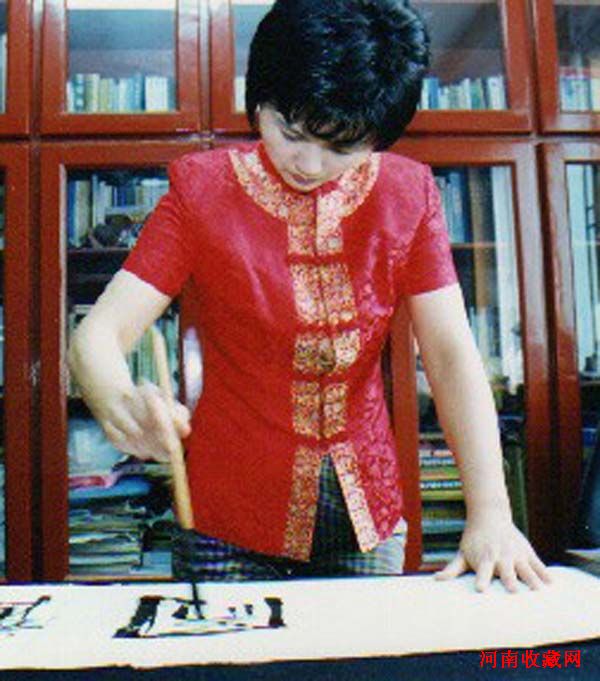

胡秋萍,女, 1962年生于开封。中国书法家协会草书委员会委员,中国书协书法培训中心教授,河南省书法家协会副主席,北京大学书法艺术研究所研究员,河南省诗词学会副会长,河南省书画院书法创作研究部主任。 书法作品曾参加全国第三、四、五、六、七届书法篆刻展览,全国中青年第三、四、五、六、七、八届书法篆刻展览,四川“巴蜀点兵”现代书法展,中国美术馆首届当代名家书法提名展,中国首届杭州国际草书艺术展,首届全国中青年名家艺术百人书法展,作品入选多处碑林。获全国中青年第三届书法篆刻展优秀奖、中国书法家协会授予第二届“德艺双馨”会员荣誉称号、获河南省第四届文学艺术优秀成果作品奖。河南省宣传文化系统第二批“四个一批”人才奖。曾在香港举办书法联展,在郑州、镇江、长沙、马来西亚举办个人书法艺术展览暨《胡秋萍书法艺术》首发式,多家新闻媒体作专题报道。出版有《胡秋萍书法作品集》、《胡秋萍书法艺术》、《秋歌——浸月斋诗稿》、《当代中青年书法家行草长卷·胡秋萍行草卷》、《秋萍墨韵》、《秋萍诗韵》、《中国书法大典——当代书法名家系列作品集 胡秋萍卷》等。 2007年5月11至17日,湖南卫视艺术玩家品画馆首开先河,隆重举办了其建馆以来首次书法展览——胡秋萍书法展。

改造记忆

胡抗美

选择“改造记忆”作为本文标题是件很麻烦的事情,容易引起误解。原本想叫“破坏记忆”的,那就更敏感、更复杂了。所以折中选定了“改造记忆”,但内心还是觉得“破坏记忆”好。破坏,本身有改造的意思。破坏也可理解为创造、创新。不破不立,破字当头,立便在其中了。这是伟人毛泽东的解释。作为书法家,破坏什么?立什么?我认为是破坏法度记忆,确立个性风格。书法史上,记载着这个书家破坏了笔法,那个书家破坏了墨法,大概就是这个意思。很显然,前提是有得破。一个于书法艺术一无所有的人,一个根本不懂、丝毫不掌握书法法度的人,一个传统功底不厚实的人,他不配说破坏。话这么说,多少有些刺耳、不好听,所以还是命题为“改造记忆”。

在“改造记忆”中,“记忆”是指书法传统的积累与修养,并且是长期的、大量的、艰苦的、卓有成效的积累。改造记忆,就是在继承发扬传统的基础上,对“积累”的运用与创新,以“积累”为阶梯,并且最终冲出“积累”,形成个人面貌。*什么从“积累”中走出来?*想象!没有想象,只能因循守旧,亦步亦趋。书法家想象的第一步,就是以“记忆”为基础,开动脑筋,打破“记忆”程序,让想象释放暴发力,以展示自己的艺术形象。如是说, “改造记忆”是有出处的。心理学家们认为,想象是在头脑中改造记忆中的表象而创造新形象的过程,也是把过去经验中已经形成的那些有暂时联系的事物,进行新的结合的过程。其实,改造记忆,无论从理论角度还是从创作实践出发,是继承与创新关系的总和。从古至今,继承与创新是个古老而又鲜活的话题,也是书法人的一张多解的答卷。对于继承与创新应当有机结合起来思考。没有创新的继承,实际是在头脑中寻找或复印过去已感知并把握的记忆,低水平重复古人而已;没有继承的创新,实质是滥竽充数,或者是无土之木、无源之水。

胡秋萍,当代女书家中的佼佼者,以写王铎一路而从中原崛起,继之誉满书界。从她的书写历程中,我们可以清晰地感受到“改造记忆”的努力。经过艰苦的临池与思索,具备了扎实而深厚的书写功底和灵活多变的笔墨驾驭能力,但她没有满足,转而向记忆提出了质变的新要求。估计在世纪之交那段时间,她着手破坏已被广泛认可的“王铎形象”,在王铎中一方面强化“二王”以固本,另一方面却大胆掺进现代构成的笔意和造型。这一创新,一时间在中原大地议论纷纷。面对同行的不解和疑惑,秋萍义无反顾,坚定地实现了对记忆的第一次改造。这,不是每个人都能做到的,它需要勇气和资质。勇气是要敢于否定自己,资质要看你是不是“艺”中人。巴甫洛夫认为,人可分为艺术型、思维型、中间型三种类型;艺术型和思维型的人只是少数,大部分人是中间型。秋萍无疑属于艺术型,同时也具有思维型的特点。她对形象、线条、形状、颜色比较敏感, 这些往往使她产生条件反射;当把情绪与情感物化为黑与白、大与小、正与欹、浓与淡、虚与实的对比关系,她的艺术世界也因此而形成。

曾与秋萍谈论过书法家的气质、书法的发展趋势、书法的标准及草书的规律等问题,我们有高度的共识。讨论的话题是从沈鹏老师的讲课内容展开的。沈先生告诫弟子们,想象力很重要!他强调原创性,认为原创性是*想象力获取的。对此,我与秋萍有同感。想象力是书法家所需要的素养和气质,决定着书家的潜力和前途。谈到想象力,不能不提及黑格尔。黑格尔曾经说过:“如果谈到本领,最杰出的艺术本领就是想象。”书法家的本领不是单纯的技法,具有技法的人不一定是书法家。书法家应该崇拜和尊重想象力,因为书法艺术需要想象,需要幻想,甚至需要虚构。秋萍的书法充满了想象,有钟张二王、有王铎傅山、有音律旋律、有诗情词境……她的笔下传达出对书法艺术的独特感受和个性化的审美旨趣。秋萍的书作,不再是经典的复制,而是艺术化了的汉字线条的组合,在法度之内体现出个我的想象与情感。

提及书法趋势问题,我和秋萍一致认为书家要用思想写字,作品要有想法。当一代代书家逐渐走向成熟时,依*思想取胜应是大的趋势。遗憾的是,多种展览的信息表明,现实的状态不容乐观。总的看来,保护记忆、认同记忆、甚至重复记忆依然是主流。从阶段性发展而言,这没有什么不好,只是忽略了创新,开拓发展不够,也有千人一面之嫌。一篇书法作品没有想法,没有艺术想象,就没有艺术境界,当然也不会有什么发展与潜力。应该说,在目前情况下那些*再现记忆而代替创作的人已经算不错的了,总比那些从不临帖、没有任何传统记忆的人要强百倍。但是,摹仿不能产生高境界的艺术。黑格尔说,单纯的摹仿摹仿甚至是多余,他还嘲弄那些逼真的摹仿只不过是“巧戏法”。问题是我们对当前摹仿行为缺乏起码的认识,甚至把临作当精品,这是非常可悲的。

曾经与秋萍同场领略过一次作品评说,听下来后,我们反应最强烈的是,书法发展到今天,标准问题到了非解决不可的地步了。标准,即是非,尺度,也是门槛。冒昧地说,当今书法基本上是处于标准缺位,如果硬要说有标准的话,那么,这标准大概有两个方面。一是社会化标准,就是在一定社会范围内,谁说了算,谁就是标准,几乎没有艺术含量,这个标准也包括了大众化、老百姓的评判标准,其实只是一种市场标准。这个标准具有强大的影响力,一时间,在书法界难于改变。二是学院派标准。学院派标准是艺术标准中的标准,由于他们的“声音”优势,这个标准在书法界起着重要作用,但它毕竟是以学院派为主的一个审美标准。从多元化、百花齐放的角度关照,这个标准似乎不能代替其他派别和其他标准,因此不能因其存在而从根本上改变书法标准的缺失问题。

书法标准有技术层面和人文层面,而主要是人文层面的。作为真正意义上的书法家和书法作品,技术是不容置疑的,也是最低层次、最起码的条件。写字也要解决技术问题,例如执笔法、入笔法、行笔法、收笔法等等,但这些仅仅是写字而已,是“文以载道”。真正的道,书道,是“达其性情,形其哀乐”。技术是写字与书法共有的基础,并不是分水岭。分水岭是人文标准。当前,过分强调或单纯强调技术标准,容易混淆写字与书法的区别,从而淡化书法艺术的本质标准。这样说丝毫没有贬低技术标准的意思,任何忽视和小看技术的思维都是片面的,是顾此失彼的。之所以强调人文标准,是因为社会甚至包括书法界内部没有很准确、很深刻的理解人文标准,当然也因为它是分水岭。

一部书法史,在一定意义上讲是一部人文精神史。事实证明,中华民族的文化心理、哲学意识,每时每刻都体现在先民们和我们的精神意识和书法创造意识之中。审美观念的形成、变化、发展与提升,同样受到文化心理和哲学意识的左右。书家的思想气质、学养积淀和人品德行及社会责任感与其艺术深度和发展后劲,有着直接的关系。书法的人文标准,是一种艺术品格和艺术情怀,是书法的精神特征和境界基础。现在有一种怪现象:言必称西方。西方衡量艺术类的标准绝非唯艺术论,比如他们的“学者”标准,就有社会的良心,知识的拥有者和传播者,既定真理和权威的挑战者三个方面。第一条是艺术创作的终极目标,即把真善美,把知识等向社会进行展示。离开了社会,也就失去了艺术创造的平台。第二条是艺术家对真善美追求的结果及对社会的影响力。第三条是艺术家的想象能力和创造精神。这三条是一个有机的整体,是人文与艺术技巧的统一。中国书法是伴随着儒释道文化发展到今天的,其艺术性中往往渗透着修身、养心、齐家、治国、平天下和天人合一、虚实互动等人文精神,筑建了中国特色的人文与技法完美统一的标准架构。书法艺术的人文精神决定着书家的思维方式, 思维方式决定着价值取向和审美情趣。胡秋萍格律工整的诗,性情浪漫的词,温馨悠扬的琴和字正腔圆的戏以及对于宗教和哲学的浸染等等学养即是为证。

自从着手改造记忆以后,秋萍的书法风格至今仍在变,一直没有定型,因为她一直在追求。中国书协草书委员会于2007年5月在义乌举办草书委员作品展,这次展览是秋萍又一次改造记忆的节点。此次改造,她有清晰而明确的审美价值取向:不断深化对草书本质与规律的认识,构造自己的草书审美系统和形象表达方式,并且将“碑君”派入了自己的草书方阵。秋萍第二次改造记忆的效果也许尚未完全显现出来,但其意义是深远的,这个意义在于证明了符号草书与气质草书是有根本区别的。所谓符号草书,是指作品创作仅仅使用草书符号,而构思与笔法还停留在行书、楷书状态。所谓气质草书,是指运用草书语言,体现草书精神,符合草书规律的创作。具有草书精神的作品不一定十分强调符号的地位,而没有草书符号的大草同样也会一鸣惊人,明代徐渭就是典型的代表。草书品格的高下,关键看气质,符号不是唯一的标准。正如书法有书法的标准,书体也有书体的标准。写草书首先要了解什么是草书。草书有自己的语言系统,有自己的语码。秋萍的草书便有很典型的语码系统,不仅有外在的形式,更存有内在的精神,这是一种真正源自于内心触动的狂放不羁、舍我其谁的气质。秋萍的书作把用笔、造型和内在的意境与精神,三者完美统一起来,进入了大草和狂草的疆域。

沿着“记忆改造”的道路,秋萍不断努力着、追求着,相信今后她能取得更大的进步;也相信改造记忆,能引起更多书界同仁关注,也许这样的探索,会让我们揭开书学史上又一篇章……(2008年6月8日于武汉至北京的飞机上)

端庄、俊秀 在理性与感性之间——胡秋萍书法创作论

姜寿田

胡秋萍早已是一个超越地域性影响限阈而具有全国性声望的书家。她以女性书家问鼎草书,有足多称者。在书法史上,女性书家善大草者迹几近于无,可以说这是一个女性书家难以涉足的领域。因而,在一个即使是男性书家也难以轻易涉足并取得成绩的创作领域,她所表现出的才情和深刻使我们对她的草书不得不报以由衷的期许。

作为中原书家,在胡秋萍身上无疑有着太多的中原情结,无论是她对雄放风格的追寻,还是对乡贤王铎的心仪耽迷都表明了这一点。但是,与大多中原书家崇尚感性表现不同,胡秋萍在书法创作中始终固守着一种技术理性。她的感性经验从来也没有真正突破理性的底线,这也表明胡秋萍始终是一个骨子里有着强烈古典情结的书家,虽然可能她自己并不认同这一点,实际上,从胡秋萍选择王铎开始,便决定了其对创作理性的认同,而其创作感性的一面只是理性的有序施放而已。她的书法从成名到后来风格渐趋形成,始终表现出来自王铎的影响。而她的那些充满动感和强烈张力表现的书作也使书坛习惯于将她的书法风格定位于豪强雄放。不过,这种整合性缺少细读的评价,忽视了胡秋萍书法在笔法和韵味的卓荦表现,从而也以男权主义眼光,将胡秋萍书法完全笼罩于男权审美眼光之下,并予以男权审美价值定论,这事实上便是引起她产生强烈创作焦虑,并试图冲破和摆脱这种审美笼罩的重要原因,因而很难说评论界对胡秋萍的书法没有产生误导与误读。

细加分析,胡秋萍的很多作品都不是豪放性的,而是表现出来自帖学一脉的优雅和韵味,这尤其表现在她的一系列手卷创作中。实际上,胡秋萍的创作高度并不体现在那些一味雄强的条幅创作或后来的大幅狂草中,而是表现在手卷创作中。在这些手卷创作中胡秋萍深厚的帖学功夫和对笔法的深入研悟强烈显示出来。孙过庭《书谱》云:“草以点画为情性,使转为形质,草乖使转,不能成字。”草书技巧上的高难度,使任何一位意欲在这个领域有所作为的书家都不可缺少技术理性。胡秋萍的草书在气韵上注重晋韵感的汲取,而在笔法上也极力强化使转与笔法的侧翻、绞转、裹束,尤其是起收笔精微处的传达更是为一般习书者所不及。在这一方面,由取法王铎所必然带来的对“二王”帖学的深研,使胡秋萍与一般习草者严格区别开来。王铎作为明代学古的第一号人物,他对“二王”帖学所下的工夫是宋代米芾之后任何一位书家所不能比肩的,就像沙孟海评价的那样:“王铎一生吃着‘二王’法帖,居然得其正传,俨然为明代中兴之主。”王铎一生的书法价值追寻都在谋求在不失风力的前提下实现草书的晋韵感,也就是在理性的优雅与表现性的张力之间寻找一种平衡。所以在五十岁之前,王铎几乎是隐忍地克制着自己的草书创作冲动,而在大量“二王”临帖中尝试与寻觅“二王”书法的张力表现。在王铎的“二王”一系临帖中,可以注意到他有四个方面的着力点:一、强化中轴线的变化,增强字的纵势摆动;二、以碑法强化线条的力度和笔触感;三、以转笔强化草书的连绵之势;四、强化内在节奏,摈弃一味外拓疏狂。在王铎的“二王”临帖中,我们可以注意到王铎试图解决的不同问题和不同着力点。在王羲之作品临帖中,他强化了转笔及连绵变化的内在节奏,并突出强调了理性的优雅节制,肆而不狂,这也是王铎力求从王羲之草书寻觅的晋韵感;在对王献之临帖中,王铎则强化了草书的外拓之势和狂肆之美。虽然他在极力压抑笔触间的外张之势,但草书的张力还是不可抑制地表现出来。他从王献之草书找到了晋韵与草书张力的平衡点。因而这使他不再能够接受唐人狂草不加节制的一味疏狂:“吾学书四十年,必有深爱于吾书者,不知者则为高闲,张旭、怀素野道,吾不服、不服、不服!”因而在张旭、怀素作品的临帖中,王铎便极力弱化草纵之势,而试图用晋韵消弭唐人狂草的非理性成分。从中我们也可以找到王铎指斥旭素狂草为野道的合理性依据。

从我个人立场来看,胡秋萍对王铎的认识与研悟无疑是较为深入的,但不可讳言,她在创作中也存在着意图谬误,这就是没有将取法王铎的价值中心予以准确定位,而是在行草、大草或今草创作之间游移,同时对取法王铎本身的创造性疑虑也导致她对自身创作预期的某种意义上的否定而试图开辟新的审美领域。在一次接受媒体访谈中,胡秋萍明晰地表露出这种观念:“20世纪90年代以来,我开始关注现代艺术,思索传统,现代创新等问题。立足书法进行可能性书写试验,此间仍以王铎雄强、大气风格为主调,进行结体造型研究,另外对于各种性能的笔、纸墨及水墨关系,书写反应效果进行试验对比,书法的瞬间性、偶然性、不可预知性,吸引迷惑着我,困扰着我……”

在我看来,胡秋萍是一个有着强烈传统理性,同时又有着强烈现代感性的书家。强烈的传统理性使她坚定地固守着经典底线,而强烈的现代感性又使她具有不可遏制的创造性冲动,这种二难价值选择构成她创作上的困惑,同时也激发起她的探索热情。一切历史都是当代史,每一个书法变革时代,书家都将承受着来自现代与传统的双重命运挑战。就书法的现代性变革而言,问题始终不在于需要不需要现代性变革,而在于如何进行现代性变革,即现代性变革的立场观念姿态问题。五四新文化运动以来,反传统的激进主义构成半个多世纪以来中国现代文化艺术思潮的主调,这给中国文化艺术带来极大伤害。我们在强调现代性的同时,始终把传统作为对立面,因而在我们的现代性预设中,传统与现代便构成二元对立模式。事实上,传统不应是现代性颠覆的对象和目标,而应是现代性建构的出发点,作为文化的表征,传统像文化一样是无用之用。“在某种意义上文化是如此重要,以至于我们不可以来论证它的重要,因为任何论证都会成为辩护,因而把文化降低到理亏和次要的地位。”传统也是如此。实际上,离开了伟大的传统,我们个人还能做什么呢?因而当我们把传统作为自己必须超越甚至颠覆的对象时,我们自身的所谓创造也就成为荒原上野性的呼喊。进入21世纪,传统的创造性转换已成为中国现代文化转型的价值追寻。事实上,在很多时候,当文化要谋求超越性发展时,往往要向后寻求来自文化的奇里斯玛权威。

胡秋萍无疑是一位有着严格自律和很高自我期许的书家,而她创作本身也无疑可置于当代一流书家之列而无愧。在我看来,她的书法创作能否实现超越性发展始终不取决于其书法本身,而是始终取决于其观念上的价值选择。

文静、贤惠

春虹饮涧 落霞浮浦

——胡秋萍其人其书印象

杨天才

戊子夏月,我有幸拜观了胡秋萍近年所精心创作的一批作品。这些作品幅式多样,书体丰富,更为重要的是,作品中融进了新的创作思路、新的表现手法,和她以往的书法风格已有较大的不同。下面,我就其人其书谈一些感性的认识。

胡秋萍是一位当代中国书坛所关注的、有影响力的女性书法家。

20世纪90年代初期,她就以大气豪放、郁勃沉雄的王铎书风而饮誉书坛。她的书法早期以王铎书风为基调,汲取雄强率真的元典书法精神, 展现了其丰富的表现手法和深厚的传统功力。这一时期,其作品线质圆劲而富于弹性,墨色浓淡变化而富于韵味,结字开合自如,追求率真自然的生命状态。

2000年以后,她尝试将晋人的笔法、风韵以及“现代书法”的形式构成元素融会到书法创作中。创作观念上的改变,使其突破了传统的书法审美观念的束缚,以一种新的艺术形式和新的思想内涵,去表现一种新的书法审美境界。正如王岳川先生所说:她大胆冲破古人创造的经典模式,却并未冲破汉字的文字规范;她敢于违背许多年被视为常规的审美习惯,却并未违背艺术发展的规律。

她近期作品呈现的不只是精熟的技巧,而更多的是性灵与才情的自然流露。中国书法深邃的渊源和笔墨表情达意的抒情性,无疑是她生命内质对艺术审美的向往和追求。她的楷书古雅醇厚,行书洒脱遒劲,行草书大气、雄浑、清越。其草书以王羲之为宗,怀素为体,王铎为友,奔放茂密,满纸烟云而不蹇迫;起伏跌宕,行间疏朗而不松懈。观其草书犹如欣赏一首音乐,如万梅绽放,似小桥流水;激奋昂扬,纵横跳跃,回旋低昂。书写时一气呵成,忽大忽小,时快时慢,笔力雄强,气势开阔,风神潇洒。

我个人认为,其近期所创作的《黄公望秋山林木图诗跋》、《张道洽咏梅》、《元遗山诗八首》这三件作品,在一定程度上代表了她当前的书法风格和探索走向。

《黄公望秋山林木图诗跋》作品,通篇章法布局和结字,以至用笔的徐疾变化,充分体现了她的良苦用心。在欣赏此幅作品时,见其用笔如急风暴雨,结字变化万千,可谓性情所致,跌宕起伏。墨色浓淡、枯湿温润,时疾时缓;圆笔起笔,有藏有露,有圆有方,有粗有细,有大有小,有长有短,对比强烈,表现出其娴熟的草法、富于节奏的韵律和连绵不断的恢弘气势。

《张道洽咏梅》整幅作品,是她平心静气下创作的那种优雅而富激情的书法范式。其实,也不难看出在平和雅致的背后蕴含着她巨大的创作冲动,这也充分彰显了其良好的创作心理素质。在结字和用笔上,她在继承和突出晋唐法帖精髓的基础上,想通过字形的大小,以及在笔法上的“精耕细作”,以突破王铎笔法程式化的用笔。精致的用笔,高妙的技法,充分显示了她深厚的传统功力和独特的审美追求。

《元遗山诗八首》长卷,追求线条丰富的表现性,结体上变化奇幻,错落有致,盎然生趣。引带游丝萦绕,飘逸而不浮;若云行雨施,然流走而不轻滑,沉着痛快。行与行之间相互避让,左右飞动;字与字之间连绵不断,顾盼生情。章法上参差错落,攲正相生,笔势动荡,仪态万千。

胡秋萍是一位很感性、很唯美,具有浪漫艺术气质的女性书法家。

黑格尔认为:浪漫性艺术崇尚内在主体性原则。所谓内在主体性原则,就是精神理念“提升回返到精神本身”,这是浪漫性艺术的根本特点。胡秋萍认为草书在诸种书体中是最具智慧性、浪漫性的书体。在创作中,她不是一味地只注意表现技巧法度,而是更注意调整自己的创作情绪、书写场景氛围,把握作品的内在旋律,纵情挥洒,力求达到心手双畅。她在追求自我的欢悦和原始生命力的过程中,感性意识得到了强化,情感张力得到了扩展,书家的情绪得到了宣泄和排解。

胡秋萍的书法无论创作或是欣赏,无不以人的生命形式作为参照,并以在个性化的艺术语言里体现出生命境界为最高目标。她通过运笔中的轻与重、疾与徐、擒与纵、刚与柔,线条的曲与直、肥与瘦、浓与枯、燥与润、生与熟,结构的方与圆、大与小、巧与拙、欹与正,章法的虚与实、离与合、疏与密,格调的雅与俗以及气与韵、形与意、有法与无法等等的矛盾对立与统一,进而感悟生命、体味蕴含在生命中的哲理,最终认知宇宙自然的真谛。她在草书艺术的表现中,找到了自己精神本性的归宿。她草书的感性和唯美是其个人情感的自然流露,是其书法创作最完美的表现。

胡秋萍是一位有着强烈探索和创造欲望的女性书法家。

艺精于变,变而愈上。她以其活跃的思维与观念,并未将取法钟繇、二王、残纸、墓志一路风格的作品高度定型化。在用笔上更加注重理性的生命呈现,而不是对传统的逼真性模拟,在处理雄浑奔放与细微精到的关系上,在体现草书的大字连绵、纵横的气势时,不是以弱化丰富的笔法为代价,而是在字法、章法的构成上精心营造;在点画的粗细、墨色的浓淡上求变化,以强烈的书写节奏来取得视觉上的感染力;在行笔的速度上,在提按、翻转的运笔灵活性上加以强化,以求保留晋唐草书的形体特征和用笔迹象。她在注重把握整体气势的情况下,让每个形态各异的单字,自然稳妥地各安其所,呈现一种飘逸从容、酣畅淋漓之美。书家胸中郁勃之豪情,在宣纸上唯美地流动、收放、开合,在笔墨挥运的高峰体验中,将创作主体对生命的体验,艺术地显现在宣纸之上。

胡秋萍的书法有“雄强”、“大气”的一面,同时,也有女性书家特有的精微与情趣。在她的性情里,有阳刚的气象,也有不失本我的温柔。她希望能在笔墨飘逸的书写中以“我心”表现天地之心,以一理折射万物之理的大境界,以女性的细腻表现起、止、使、转的精微。精微对她而言,是一种文化的品味。传统书法离不开文化的滋养。她的创作注入了个人学养,化入了唯美的生命体验,使其对书法的理解和感悟在一般书家之上。因此,她也更善于、或者说能更为敏锐地于书法之外寻得滋养她创作的有益养分。元代文人的“引书入画”、“现代书法”的独特造型的构成因素,延展了她的书法空间观念;黄宾虹以绘画中的淡墨、宿墨和涨墨入书极大地丰富了她的书法用墨的表现,并以上述心得丰富和提升她的书法境界与书法表现力,完善了她大气雄浑中寓儒雅、自然率真中有古意的行草书风格。她在自然万物的变化运行中,在墨线飞舞、“一波三折”的生命律动中,变化诡谲的空间结构和字与字之间智性的承接关系中,营造着她诗意而唯美的精神世界。

独步艺坛,红巾翠袖 守望精神家园 ——胡秋萍书艺综述 傅德锋

我一向比较叹赏卫夫人、武则天、管道升这些女性书家,尽管她们的书艺成就与她们同一时代的杰出男性书家相比尚有一段距离,但因为她们的存在,却使我们在检点整个书史的过程中多了许多耐人寻味之处。在那男尊女卑的夫权时代,她们的出现无疑为女性自立意识的觉醒点燃了火种,成为广大妇女引以为荣的典范。而蔡文姬、李清照、秋瑾等也同样以她们的气节和才华折服和感动着一代又一代人,这不能不说是中国女性的骄傲。当代已产生的几位优秀的女性书家,她们以其出色的书艺成就与良好的综合素养赢得了社会的广泛认同和赞誉,为妇女书法事业迎来了一个全新的时代。

胡秋萍女士就是其中的优秀者之一。秋萍女士在近三十年以来的书法复兴与发展进程中,一直以她书法上的出色表现引起社会的广泛关注,同时她也是我非常敬重的一位集诗词、文章、书法多种才能于一身的艺术家。在她的散文集《秋萍墨韵》一书当中,她对自己的艺术历程进行了全面的回顾,其中伴随着一种理性的梳理与思考。我们从中可以看出,胡秋萍绝不是那种一般意义上的书法家,她对整个书坛的审美取向与个人的风格追求始终保持着冷静的头脑。如果说在起初的十多年里,胡秋萍对王铎书作的心摹手追是当时的书坛潮流所影响的话,那么,她在近些年对自身取法与创作方向的不断调整则是一次又一次谋求超越自我的尝试,而且她的这种尝试也越来越多地得到了书界的认可。或许是我先前对秋萍女士的从艺历程及创作状态缺乏系统而深入的了解与研究,一直将她定位在“师法王铎”这个既有印象中,但近来赏读了她历年以来的大量书作以及她有关书法的诗文之后,我的感受大大不同,尤其是仔细分析了她的一批近作,我发现与她以前的作品拉开了一定的距离。

秋萍女士在《从王铎开始》一文中谈道:“……在对王铎研习十多年以后,一种对新的笔墨情趣表述的渴望在内心越来越强烈地涌动。我的眼光开始触及民间、现代以及音乐、舞蹈、绘画、建筑、文学等相关的姊妹艺术。”并说:“我在王铎书法风格基础上呈现的新面貌作品引起了大家的关注,有赞赏,有疑问,也有不理解……”其实,秋萍女士对王铎的师法只是一个必要的过程,她的王铎一路书作实质上里面融入了很多“二王”行书的成分,当中尚不乏与当下时代书风的对接。在这一点上,她显然与林岫、孙晓云走了一条殊途同归的求索之路。经过一番新的审视思考与不断的优化整合之后,她似乎已摆脱了王铎书风的束缚,她上追二王,并从魏晋残纸、墓志、汉隶当中汲取有益养料,其草书在原有的基础上及格调气息上提升了艺术品位,气势酣畅,点画精到,传统经典草书的韵致在其笔下得到了较好的彰显,个人性情亦随之得到一种新的审美感觉下的张扬。她的狂草,已跳出王铎藩篱,能将张芝、二王、张旭、怀素以及黄庭坚作品当中的优秀因素融入到自己的创作当中,与此同时,也适当保留了自己原有的一些用笔特点,在体现共性的同时突出个性。章法上大气磅礴,笔法巧拙相生,墨色变化丰富自然,同时亦有形式上的讲究,作品古雅、雄肆、开张,既有很强的“视觉冲击力”,又耐仔细推敲品读,能达到这样的艺术层次,十分不易。

面对同一位书家的作品,不同的欣赏者会有不同的感受,也许胡秋萍的作品在人们的心目中还存在个别的争议,对她创变的得失还有种种猜测,但我们如果走近她、了解她并理解她,系统面对她的诗词、文章和更多的书作,我们就会欣喜地感到,秋萍女士显然已迈出了成功的一步,即使或多或少走一点弯路,也并不可怕,可怕的反倒是那种取法上走向迷途而自我感觉良好的错觉。秋萍女士在坚持不泯灭个性的前提下,能不断地回顾和反思自己所走过的路并理智而又及时地进行调整,那么她将来取得更大的突破便是自然而然的事了。

卒文之际,试填《一剪梅•赠秋萍女士》一首,作为对她的良好祝愿:“魏晋风流腕底收,孟津墨客,昔日曾留。笔挟风涛扫俗愁,艺坛独步,红巾翠袖。 一霎韶光都几许,纤纤细步,阅尽神州。浸月斋里非寻梦,翰苑诗话,千古悠悠。

在湖南长沙窑瓷瓶上挥毫

全国书法看河南,河南书法有秋萍 作品全国总代理:18637165438 |