本报讯 (记者王佳琳)昨天,2010年全国十大考古新发现揭晓,广东汕头“南澳I号”明代沉船遗址成为首个入选全国十大考古新发现的水下考古项目。

据了解,共有25个考古发掘项目角逐2010年全国十大考古新发现。与往年不同的是,今年无论是入围的项目,还是最终入选项目,大型基建工程考古项目较少,更多是国家文物局重点关注的文化遗产项目。对此,国家文物局副局长童康明说,今年相对少了点,这与一些国家级大的工程项目基本结束有关,类似三峡考古等。

另外,一些考古发掘是在城市规划之前进行的,原故宫<--keyword-->(微博)<--/keyword-->博物院院长张忠培将这类项目称为“走在推土机之前的考古”,今年入选“十大”之一的江苏苏州木渎古镇遗址就属于这类考古。

针对去年备受争议的“曹操高陵”入选,参与今年评审会的北京大学考古文博学院教授李伯谦表示,河南省组织省里专家论证,之后又邀请国家局专家论证,那次我参加了。我不是搞汉代考古的,但我从考古工作一般的知识判断,这个没有问题。之所以炒得厉害,主要还是由于地方经济利益问题。学术争议是另外一码事,因为它毕竟没有出一个曹操的印章,肯定它是,主要还是由于当时出土了很多石牌。另外,从规模、建筑结构等,都是那个区域中最高等级。

1.河南新郑望京楼夏商时期城址

2.济南大辛庄商代遗址

3.山西翼城大河口西周墓地

4.苏州木渎古城遗址

5.西安凤栖原西汉家族墓地

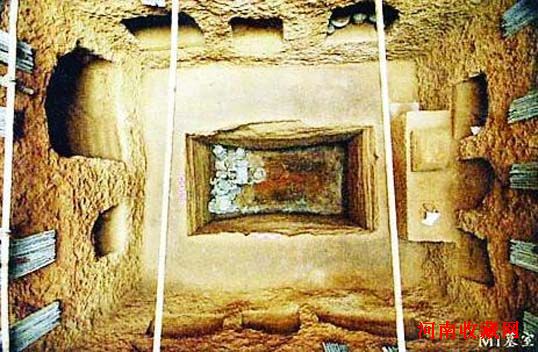

凤栖原西汉家族墓地位于西安南郊凤栖原上,2008年8月,陕西省考古研究院在配合西安航天管委会基本建设时,发现了该墓地并进行勘探发掘,目前已出土重要文物1800多件。

该墓地规模大、规格高,主从分明,序列整齐,时代自西汉中晚期延续至王莽时期,面积约4万平方米。墓地核心区域是一平面略呈方形的墓园,东西长约195米,南北宽约159米,由甲字形大型墓M8及其从葬坑K1~K6、中型墓M25、高规格祠堂建筑(基址)以及4条兆沟构成。墓园周围祔葬十数座中、小型墓,与墓园一起构成凤栖原西汉家族墓地。

M8位于墓园的中心,长65米,宽24.5米,深15米,北向,斜坡墓道。墓内前后分置砖椁木椁两重结构的椁室2座,和土圹木椁结构的耳室3座。墓室开挖和回填规划细密,其东、南、西三个壁面均留有整齐划一的“之”字状台阶。墓室建筑、回填过程也留有非常重要的迹象,表明当年葬埋时也有非常复杂的礼仪活动。

M8东西两侧置从葬坑6座。从葬坑均为南北向长条形,北端设阶梯式通道。目前发掘的K3、K4、K5、K6中清理出着衣式彩绘陶甲士俑、木甲士俑、小型车马和一些青铜器物。

位于M8东侧偏南的M25很可能是M8墓主的夫人墓葬。墓呈甲字形,北向,砖券墓室,斜坡墓道,出土有玉衣残片、陶器、车马具等。

M8正东约80米处有祠堂建筑,编为一号建筑基址。一号建筑基址主体部分是面三进五的方形堂室,边长19米,现已经清理出较为完整的台基、柱础、门道、回廊、踏步、散水等建筑遗迹。祠堂建筑后期还经扩建,扩建部分遗迹虽然零星破碎,但地层关系仍清晰可寻。

墓园四围有兆沟,兆沟深度均为2~3米,长宽则各不相同。南兆沟长70米,宽达20米,北兆沟亦长70余米。东西兆沟则分别长20米许。

M8有两侧6座从葬坑,皆挖筑,比较规整,底部皆设木椁,木椁内尚有彩饰痕迹。椁底放置随葬品,主要是陶甲士俑、木甲士俑及与军旅题材有关的各种金属兵器、其它用器等。

凤栖原墓地祔葬墓祔葬墓12座,分布于主墓的东、西、北侧,均朝向主墓,现已发掘祔葬墓10座。根据墓葬形制和出土钱币器物,该墓地从西汉中期一直延续到王莽新朝,且布局完整,有明确的向心特征,对汉代丧葬制度研究无疑有特殊认识价值和重要学术意义。

凤栖原墓地目前已出土各种器物1800多件,有金器、鎏金银错金银器、青铜器、铁器、原始瓷器、陶器以及漆、木、革、衣等有机物类杂器饰物留下的许多遗迹等等。M8前椁室出土的两辆原大彩绘车辆,出土了较多鎏、错金银的铜车马器,同时清理出了非常漂亮的彩漆车轮和伞盖等遗迹。从葬坑出土陶甲士俑700多件,甲士俑所佩刀、剑、戟、戈、矛、镞、弩机等铁兵器1000多件,青铜滴漏、青铜钟、青铜钺、铜印章和成套铜量器、衡器等40多件。许多器物与迹象有明显的配套或组合关系。

M8的从葬坑K4中发现大型篆书“张”字铜印,标示该大型甲字形墓葬M8的主人应姓“张”,该墓园即为张氏墓园。M8耳室出土20多枚“卫将长史”封泥,则表明墓主可能职掌“卫将军”。西汉一朝担任过卫将军的张姓,文献记载唯张安世一人,而文献记载张安世的葬地也正好在这一带。

张安世死葬有记。现揭示出的如此高规格的墓园、大型高等级漆绘车辆、高等级从葬甲士俑、高规格祠堂建筑和许多高规格的随葬重器,也都与文献记载张安世死后御赐茔地,御送“轻车甲士”,将作“起冢祠堂”一一相合,文献与发掘资料双重印证了该墓园即属宣帝赐予的墓园,墓主应即张安世。

西汉一朝,张安世的影响仅次于霍光,在宣帝朝“麒麟阁十一功臣榜”上,“卫将军富平侯张安世”即位居第二。霍光死后,张安世以大司马卫将军并领尚书事而位极人臣。张安世一门三侯,张安世家族也以八代高官大宦未失侯位,为史家称奇,认为“自昭帝封安世,至吉,传国八世,经历篡乱,二百年间未尝谴黜,封者莫与为此”。

考古发掘揭示的墓园及周围祔葬墓所反映的家族墓地的基本情况,与张安世及其家族的消长和所处时代的变化完全符合,凤栖原家族墓地亦应是张安世家族墓地。

6.新疆鄯善吐峪沟石窟群和佛寺遗址

据介绍,新疆入围“2010年度全国十大考古新发现初评候选项目”名单的,有库车友谊路魏晋十六国墓葬、鄯善吐峪沟石窟群和佛寺遗址以及策勒达玛沟拓普鲁克墩3号佛寺建筑基<--ADV_CONTENT-->址三个项目。

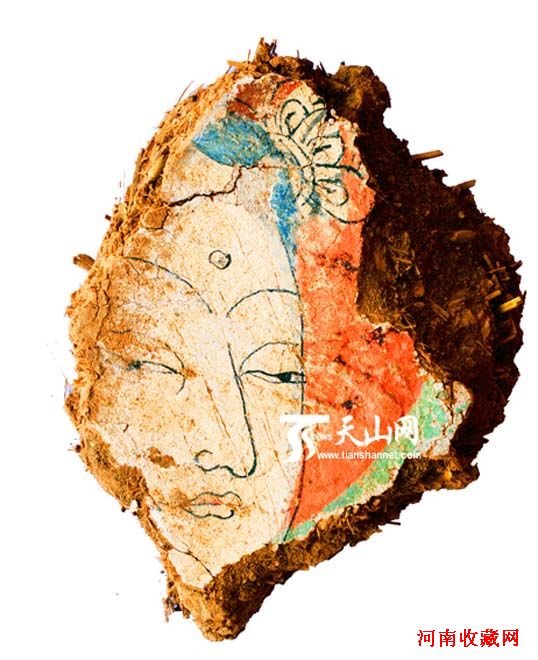

鄯善吐峪沟石窟群和佛寺遗址项目,于2010年开始进行保护性发掘,主要是为配合丝绸之路(新疆段)申报世界文化遗产以及危岩加固工程。资料显示,去年发掘重点在沟东区北部和沟西区北部窟群,共清理洞窟60余座,发掘面积总计2500平方米,相当于6个篮球场大小。

吐峪沟石窟是新疆东部最早开凿的佛教石窟遗址群,是研究佛教石窟寺艺术由西域向内地传播的关键节点。此次新发现了保存有壁画的两座大型中心柱窟以及许多重要的窟前遗迹(包括窟前殿堂、地面、门道、踏步等)。出土了大量的多种语言文字的文书,还有绢画、木器、石器、陶器、雕塑、文具等。另外,在沟东区南部新发现并清理了一处回鹘地面佛寺,初步推断洞窟约开凿于公元5世纪。考古专家指出,这些新发现,对重新认识吐峪沟石窟以及它的历史地位和作用,具有重要的学术意义。

7.陕西蓝田北宋吕氏家族墓园

2005年年底,陕西蓝田五里头村村北果园中一座古墓葬被盗,出土大批精美宋代瓷器。经现场调查与被盗文物综合考查后初步认为,被盗墓葬主人应为北宋吕氏家族成员之一,此地可能是北宋文坛名士及金石学家吕大临与其兄弟大忠、大防、大钧等家族成员墓茔。

文献记载, 吕大临生于1044年,卒于1091年,字与叔,今陕西蓝田县人。出身于世代书香官宦之家,才气过人而志趣高雅,不恋科举、无心仕途,一生追求学术研究。特别对古器物学情有独钟,不但自已收藏而且将前人零散书籍图录收集汇总,加以整编标注成就《考古图》一书,是我国历史上著名金石学家,也是中国考古学的先驱。其长兄大忠、三兄大钧皆在碑石学研究领域造诣深厚,是西安碑林博物馆的奠基人。二兄吕大防志向高远,胆略过人,曾官居宰相之职。故蓝田吕氏一族在北宋时期确为名门望族。

其家族墓地位居灞河北岸黄土台源之上,与白鹿塬隔河相望。这里土层深厚、土质坚硬,适合营造深穴墓茔,更加有秀丽风光、青山绿水相伴,与书生意气、文人喜好灵犀相映,但因地域偏僻,千年来盗掘行为时有发生,特别是现代盗墓更为猖獗,经上级领导部门批准后,陕西省考古研究院、西安市文物保护考古所联合组队对该墓地了进行抢救性发掘。

通过对吕氏家族墓地的一系列田野考古工作及对出土文物、墓志铭文等资料的初步清理规整,现有以下几点收获:

1、通过考古发掘,较完整的揭示了北宋吕 氏家族墓地全貌,该墓地是由二十七座墓葬、“门”字形围沟、家庙遗址三大部分配套组成的整体结构。

2、出土的众多墓志铭文确定了大部分墓葬主人名讳身份,以此为依据,可排列出家族墓葬的分布次序:墓葬布局呈马蹄状,最南端为高祖吕通墓,身后为祖吕英、吕蕡墓,其后为一字排开的父辈七座墓葬,包括吕大临等兄弟。再后属“山”字辈子嗣墓葬。重孙辈仅葬一人,因年青夭折而袝于祖父坟茔之侧。故云,蓝田吕氏家族墓地中共埋葬五代人,使用时间在北宋中、晚期的四十余年之中。

3、出土墓志内容丰富,为研究北宋官制、科考制度以及河南汲郡吕氏家族起源、分支、途迁和定居陕西蓝田后的家族发展谱系、延续脉络、家族成员在墓地中墓穴的排列制度提供了极其珍贵的第一手研究资料。根据出土墓志,现排列出蓝田北宋中、晚期吕氏家族谱系如下:

4、大部分纪年墓中都有陶器出土,从而为北宋时期考古学的分期断代提供了最确实可靠的实物标准器。清理的大量耀州青瓷器、景德镇湖田窑青白瓷器、建窑茶具、定窑瓷器都制做精美、形制完整,不但为研究宋代制瓷工艺提供了更多更完整的标本,而且在鉴赏审美方面也不失为一批难得一见的优秀艺术作品。出土的骊山石茶具用品独树一帜,其它地区宋墓出土器中基本不见。

5、对发掘过程中提取的石器标本做了科学鉴定,确定其质地结构、特性及产地。瓷盒内收藏的红色、暗红色、白色膏、粉状物与墓中提取的黑色物质标本均专程送交中国科技大学实验中心检测,明确其质地、名称、结构,使自然科学技术在考古研究领域中得到充分发挥。

6、吕氏四兄弟中吕大忠、吕大钧墓葬已确知,吕大防卒于福建官任上,灵柩是否运回归葬尚有不同说法,但蓝田墓园中至今没有明确信息反映其位置。吕大临墓葬现今亦位置不明,笔者认为上述M2很可能即是吕大临葬所,原因有三,(1)、M2位于“大”字辈族人墓葬排列线上,但因早年被盗,墓志遗失,墓主不详。(2)、“大”字辈族人墓葬基本可对人入室唯大临去处不明。(3)、M2中出土属大临所有的铭文石墩。至于能否确定,还需整个墓地发倔结束才能知晓。

总之,本次考古工作最大的收获是:首次发现了结构基本完整的北宋家族墓园,而园区内墓葬排列的一定规律对研究宋代丧葬礼制具有重要价值。

8.湖南永顺老司城遗址

号称中国“马丘比丘”的永顺老司城始建于南宋绍兴五年(1135年),是永顺土司的政治中心、经济中心、军事中心和文化中心。它建立在一个地势极为峻峭的山地,体现了自然地形和军事防御的统一。老司城基础设施现在仍然保存完整,地上地下遗存丰富多样,城墙、砖雕、建筑、街坊重叠变幻,且与周边瑰丽的山水风光融为一体,极具多元立体的展示价值。其观赏性、真实性、完整性为中国现存城市遗址所罕见。

李平介绍说,老司城遗址是研究土司制度的珍贵案例。这里的城市分区明确,功能齐全,充分反映了永顺土司的历史图景,是研究中国土司制度、复原土司社会内部结构和中国城市发展史不可多得的实物案例。其出土的土司墓志铭也是研究土司社会的珍贵史料。中国社会科学院学部委员刘庆柱表示:“老司城遗址的最大考古价值是填补了土司考古学的空白,为研究国家制度、民族关系、民族文化等提供了物化载体,为我国土司制度考古学开了一个好头。”

9.江苏南京大报恩寺遗址

大报恩寺遗址位于江苏省南京市城南古长干里地区,遗址得名于明代皇家寺院——大报恩寺,其范围北抵秦淮河,南至雨花台,西临雨花路,东至明代俞通海墓园,总面积约25万平方米。

大报恩寺是佛教史上的重要寺院,自东吴至清末的1600年间屡经毁建。东吴时期,此处就出现了佛教精舍和阿育王塔。东晋、南朝时期,长干寺继之而起。北宋大中祥符年间,高僧可政得到宋真宗支持,于南朝长干寺旧址重建寺院,并新建九层佛塔。天禧二年(1018年),长干寺改称天禧寺。明永乐六年,天禧寺毁于火。永乐十年(1412年),明成祖朱棣命工部重建,“准宫阙规制”,并改名为大报恩寺。明代大报恩寺规模巨大,总体上分为南、北两片相对独立的区域:北区为寺院的主体,主要的宗教性建筑皆分布于该区。南区主要为管理机构、生活配套设施的所在地。大报恩寺1856年毁于太平天国兵火。

自2007年2月起,为配合南京“大报恩寺遗址公园”的建设,经国家文物局批准,南京市博物馆组织考古队对该遗址北区进行全面发掘,至2010年11月,田野工作基本结束。通过4年的发掘工作,共完成发掘面积3.6万平方米,取得了三个方面的重要收获:

第一、本次发掘在遗址的中轴线上先后清理出明代大报恩寺所属的香水河桥、主道、天王殿、大殿、观音殿、法堂等主要建筑;在中轴线两侧,先后发掘了永乐、宣德两座御碑亭、油库、伽兰殿、画廓、香水河道、排水涵洞、水井、围墙等建筑和设施。目前大报恩寺北区,除山门、祖师殿之外,明代主要建筑全部得到发掘清理。发掘证明,大报恩寺北区的主要建筑沿着一条东西走向的中轴线分布,两侧以廊庑围绕,充分体现了“准宫阙规制”的特点,明代皇家寺院的风貌得到较充分地揭示。本次发掘是我国考古界首次对佛教寺庙遗址进行大规模的全面揭露,对于研究中国佛寺的演变情况、明代寺院的规划布局具有重要价值。

第二、在遗址的最高处发现了始建于北宋的长干寺塔基与地宫。塔基平面呈正八边形,最大径31.8米,每边长12.1米。塔基中心为圆形地宫开口,直径2.2米。地宫为竖井式,从山体土中垂直下挖而成,深达6.74米,是目前国内发现的最深的佛塔地宫。地宫出土文物极为丰富,总数达到12000余件。其价值主要体现在三个方面:首先,出土了一整套宋代舍利瘗藏容器,包括石函、铁函、七宝阿育王塔(塔函)、漆函、以及银椁、金棺、大小银函、水晶瓶等,是研究宋代舍利瘗藏制度的重要材料。其中的七宝阿育王塔,体形高大,纹饰精美,是迄今发现的体形最大、制作最精、工艺最为复杂的阿育王塔。其次,出土了近百幅保存完好的宋代丝织品,在新中国考古史上非常罕见。这批丝织品包括绢、绫、缬、锦等多个品种,使用了提花、刺绣、印染、描金等多种工艺。在其中的多幅丝织品上,带有宋代施主墨书题写的发愿文字,具有极高的史料价值。第三,出土了大量的宋代香料实物,包括沉香、檀香、乳香、豆蔻、丁香等;以及贮存和使用香料的器具,如香囊、香合、香匙、香箸、香炉、净瓶等。北宋长干寺地宫是继陕西扶风法门寺地宫之后,我国佛教地宫考古的又一重大发现,对于研究我国佛塔地宫建筑方式与演变情况,宋代金属、丝织等手工艺的发展水品,以及香料史、用香史等都具有重要意义。另外,北宋长干寺塔基和地宫也位于明代大报恩寺北区的中轴线上,发掘表明,明代在该塔基的原址之上修建了著名的琉璃塔。

第三、在长干寺地宫中出土了三种舍利:佛顶真骨、感应舍利,以及诸圣舍利。其中,佛顶真骨颜色呈黄褐色,状如蜂窠,表面密布细孔,内部聚合大量白、红、黑各色舍利子,长5、宽3.5、高3.7厘米。其特征与佛经记载的佛顶骨舍利完全吻合。根据地宫出土铭文的记载,该佛顶骨舍利为北宋印度来华高僧施护所献。这枚佛顶骨舍利的发现,让中国同时拥有了佛顶骨舍利、佛指骨舍利(陕西法门寺)和佛牙舍利(北京灵光寺)等三大佛舍利,进一步奠定了中国在世界佛教中的地位。<--Content End-->

10.广东汕头“南澳I号”明代沉船遗址

6月9日,由国家水下文化遗产保护中心和广东省考古研究所合作的“南澳Ⅰ号”明代沉船遗址项目被评为2010年全国十大考古新发现,此前水下考古项目极少入选。南澳沉船是目前我国较深的水下沉船遗址,也是首次在较大深度(28米)开展大规模的水下考古发掘,整体工作无论从组织、设计到发掘、保护等各方面都是我国的水下考古学科建设与实践的一次成功尝试。

“南澳Ⅰ号”明代沉船遗址水下考古发掘项目自2009年9月启动,至今分别进行了2010年度(4~7月)和2011年度(4月开始,目前仍在进行中)的两次发掘,在来自全国的三十多名水下考古专业技术人员克服了恶劣天气与水深流急海况环境复杂等不利因素的影响,确保了水下考古工作的科学、安全、有序的进行。其中2011年度的工作,到6月9日止,考古队实际水下作业时间35天(工作周期45天),潜水295人次潜水,水下实际作业时间7375分钟。通过2010—2011年度的发掘,考古队已基本摸清了沉船遗址的分布情况,已揭露的水下船体的纵向长度约21米,最宽的隔舱长度7.5米;通过测量,船体纵轴方向为10度,横倾角度在8—13度(各舱存在差异,),其中N8、N10、S2等几个舱的外舷均有堆积厚度较浅的大量文物遗存,特别是在N10有明显的断裂痕迹,可以直接观察到船舷的剖面构造,说明在船只沉没时受到过强烈的冲击,船体发生过破损,部分船货在沉没时被倾倒到船体外部。总体而言,虽然沉船目前的保存状况比预计要严峻,但是船体的基本结构尚比较完整。

经过考古队员的努力和打捞局“南天顺”工作人员的积极配合,本阶段共出水文物5741件,另出水铜钱约6410枚(截至2011年6月9日);同时针对沉船遗址的特点,为全面了解掌握遗址内涵,考古队还采集、筛选了大量的不同批次遗址泥样、动植物残骸、金属标本等样品,开展科技考古的综合尝试。在出水的文物中,瓷器占大多数,另出水有陶器、铁器、铜器及其他质地文物。出水器物中,青花花卉纹盘、青花仕女纹盘、青花麒麟纹盘、青花花鸟纹“福”款杯、青花花鸟纹碗、青花鹿纹碗、青花花卉纹小罐、青花五彩花卉纹碗、五彩盖盒、酱釉堆塑龙纹罐等居多。

在“南澳1号”沉船遗址发掘过程中,考古队注重对水下遗址定位、扰层清理、信息留存、文物提取、出水文物保护与整理等各方面的研究,根据遗址、文物的不同质地、类别采取了相应的处理方式,使水下遗址与出水文物得到妥善保护,做到发掘与保护并重。同时,还积累了大量的水下发掘、出水文物保护等经验,通过实践为探索适合中国国情的水下文化遗产保护工作模式做出了努力。