上世纪90年代参观北京琉璃厂时,常可看到一群洋人围绕在手绘鼻烟壶的摊子旁边,静静地观赏内画师傅拿着微弯的小笔在鼻烟壶内画呀画的,而摊子旁则摆满了画师的作品;不久,这些洋人欣赏完后纷纷掏出口袋里的美金,买下内画师傅的鼻烟壶。

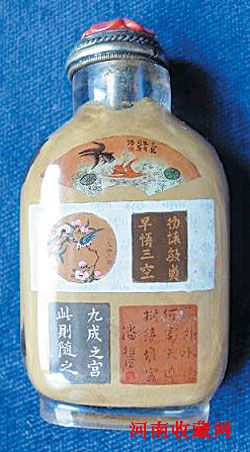

一般鼻烟壶的高度在5-8厘米之间,宽度也只有五六厘米,一个内画的师傅能在此方寸之间,用特制的钩状画笔,蘸上各种颜料,画出人物、山水、亭台楼阁,的确不易;尤其在书写文字时,和平常写毛笔字是完全不同的方向,所以如果不是练就纯熟的功夫,是难以成图、成字的。也正因为这些艺师有这种独门的“中国功夫”,才吸引得住老外的眼光,所以在当时他们也才能运用这种绝技摆摊赚取外汇。

其实鼻烟壶可算是清朝起才发展出来的工艺,和其他中国文物相较,算是新兴的工艺。而内画鼻烟壶,据考证是一直到清朝嘉庆时期才出现的。据说在乾隆晚期,有个地方官前往北京公干,有一天住进一个小庙中想吸鼻烟,但由于壶内鼻烟所剩不多,就用刮勺在鼻烟壶内壁刮取,留下许多宛如图画的刮痕。此景刚好被庙内的和尚发现,便用竹签弯成小钩,蘸墨在透明鼻烟壶内作画,内画鼻烟壶就此诞生了。此段文字见诸于许多介绍内画鼻烟壶的书中。然而,最早有记录的内画鼻烟壶却是嘉庆丙子年(1816年)甘桓的作品。据香港鼻烟壶专家梁知行之考证,甘桓原名甘桓文,笔名一如居士云峰、丰山及古关樵,活跃在1816至1860年之间。

之后内画鼻烟壶又经过一百多年的发展,及至清末民初乃出现马少宣、周乐元、丁二仲及叶仲三等四大名家。如今,在中外文物拍卖会中,这些人的作品往往是藏家瞩目的焦点。

通常内画的鼻烟壶所用的材质是以玻璃、水晶、茶晶、浅色玛瑙及透明的琥珀为主。这些材料经掏膛之后,会在膛内装入铁砂、金刚砂和水,并进行撞击摩擦,使壶的内壁呈现磨砂状;然后画师削竹签呈钩状,再以此钩笔蘸颜料伸入壶的内壁作画。

内画鼻烟壶从清嘉庆起历经民国,名家辈出。1949年,中国政府为叶仲三之子叶晓峰、叶奉琪在北京成立作坊,开班授徒。虽曾因“文革”而中断,但近年来由于中国“国家级工艺大师”之设置,新名家辈出,而这些人作品的价格甚至凌驾前人之上,这也是这十年来中国文物市场的奇特现象之一。