2001年5月,湖北省京珠国道考古队配合北京至珠海高等级公路建设,对赤壁市新店镇土城村战国、两汉时期的城址及城外墓地进行了大规模的考古调查、勘探与发掘,在城外东北角700米处发掘花园岭战国墓地时,从北坡一灰坑内清理出土了2面南宋海锣。2003年笔者到阳新去观摩大路铺商周遗物,发现阳新县博物馆也收藏有1面南宋海锣,而且这三面锣都是南宋庆元三年制作的。赤壁市、阳新县同属鄂东南地区,三面海锣发现于同属区域,应是鄂东地区南宋特有的文化现象。而弄清楚这三面海锣的刻铭包含的内容,对于研究南宋社会经济制度有一定意义。

三面海锣用黄铜制成,整体形似圆盘,器表有一层铮亮的氧化形成的黑漆古,局部有绿色铜锈,底面有敲打使用过的痕迹,沿边各有镌铭一列。据其大小不同,分别编号为1号锣、2号锣和3号锣。

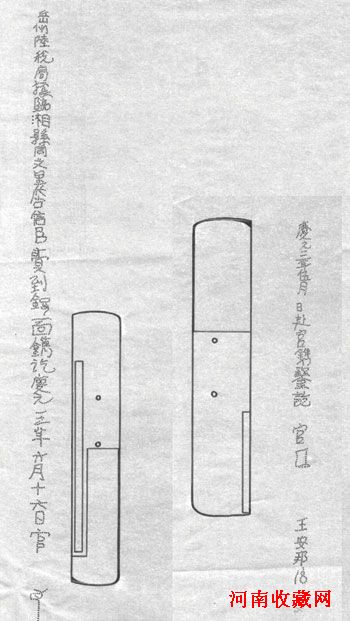

1号锣:赤壁花园岭出。沿面内折,尖唇,边沿微外弧,平面。直径40.5厘米、高7.8厘米。厚0.3厘米。边沿有2个豆状小圆孔,以系提绳索,孔径0.6厘米、孔距6.8厘米。铭文:“庆元三年五月 日,赴官镌 讫。官王安邦:18” 。

2号锣:赤壁花园岭出土。形状与L1相同,只是形体略小。直径36.8厘米、高6.4厘米、厚0.2厘米。边沿有2个小圆孔,孔径0.6厘米、孔相距6厘米。铭文:“岳州陆税局临湘县同文里詹信臣卖到锣一面,镌讫。庆元三年六月十六日,官。”两锣“官”字后均有一花押符号。

3号锣:阳新县博物馆收藏。形状同于1、2号锣,只是制作稍显粗糙,有明显的制作打击印痕。3号锣形体最大,口径42.7厘米、面径42.2厘米、腹径43.9厘米、孔径0.6厘米、两孔相距6厘米、厚0.3厘米、通高6.3厘米。铭文:“永兴县宣化里华林保村主吕忠稹等众社祈求锣一面九斤,福字号,庆元三年六月二十五日,镌讫使”。

据上述铭知,铜锣铭文的镌刻时间为庆元三年。查览各朝代帝王年号,只有南宋宁宗赵扩有过庆元年号。赵扩在位六年(1195~1200年),庆元三年是1197年(丁巳年),距今已有805年。铭文中所记岳州、临湘县、同文里三级行政机构,为今湖南省岳阳市临湘县,说明八百余年来,地名变化不大。“陆税局”应是专门管理陆地上税收的官府机构,《清史稿·食货志·征榷条》就有:“改宿迁之丰、沛、萧、砀、四县陆税,仍交各县分征”的记载。

南宋一朝,官方对于铜料的控制相当严格,铜器的售卖须得到官府批准。《宋史·食货志下》载“庆元三年,复禁铜器,期两月鬻于官,每两三十”。3件铜锣上所记年号也是庆元三年,文献与锣上记载的年号正好相合,刻铭正好印证了这一史实。“赴官”在此应指铸造铜锣的工匠到官府获取准卖许可。《宋史·食货志下六·茶下》记“元丰中,宋用臣都提举汴河堤岸,刘奏修置水磨,凡在京茶户擅磨未茶者有禁,并许赴官请买,而茶铺入米豆杂物合者募人告,一两赏三千,及一斤十千”。《宋史·陈尧佐传附弟尧叟传》载:“欲望自今许以所种麻苎顷亩,折桑枣之数,诸县令估依例书历为课,民以布赴官卖者,免其算赋”。

铭文中记载的王安邦、詹信臣应是铸造铜锣的手工业者,王安邦其后的“18”可能是官府准卖铜器的编号。因此,铜锣上的整条铭文可视为官府准卖的凭据,同时也可以作为商品的广告品牌。这种现象在南宋出土遗物中屡见不鲜。如南宋湖州镜上常见“湖州真石家”之类的铭文,其作用主要是一种广告效应。

海锣属于打击乐器,一是用于舞台上戏剧表演。剧中表演杀人问斩时打海锣,以示威武肃杀之气;二是官员出行,在台两侧各站一人,鸣锣开道表示凛凛威风,三是农村乡镇打锣发布安民告示,广而告知。20世纪80年代之前,在长江中游地区,民间迎娶新娘时往往也敲打着两面海锣,两个孩童扛着两面红旗,一对喇叭,吹吹打打迎娶新娘。

已发现的实物资料表明,赤壁土城出土和阳新县博物馆收的这三面南宋铜海锣,是我国目前已知最早的铜海锣音乐实物资料。 (作者单位:武汉市光谷实验中学)