别有所图的“捐献者” 捐献文物,本是一件值得颂扬的事,可偏偏有人借着这道光环,干着见不得人的勾当。如有一“捐献者”,利用县级博物馆鉴定人员缺乏的薄弱环节,拿着一套现代仿制的陶俑去“捐献”。因这套现代版的陶俑被“有识之士”鉴定为是宋代物品,结果,“捐献者”得奖金千元,外加一本捐献证书。真是名利双收。正如北岛的一句诗所写“卑鄙,是卑鄙者的通行证”。其实,当时这种成套的陶俑在坊间已成批量生产,价不过百元。

还有一类捐献者,痴迷收藏多大半辈子,对自已的藏品是“一往情深”,在他的眼里都是价值连城的宝贝,期间抱有许多幻想,如找过大拍卖行,找过文物部门,不是没得到答复,就是得到的答复与自己的期望相背离,于是想到了捐献这一层。这类人在外面碰了一鼻子的灰,多多少少也长了一点记性,大博物馆门槛高,难以跨越,目标自然就降到了县级博物馆。捐的时候,不直接上门来,而是采取迂回的战术,带着藏品和说明材料到当地最高行政管理机构,如县政府、县人大等部门,走场、造声势。再由这些部门给文博单位下通知,以此给文博单位施压,接受他的捐献。此招极为阴毒,如推置不理,就会背上打击捐献者积极性的黑锅,如不分真伪地接受,就等于为贩假者开了方便之门。类似的“捐献门”事件,在一些县市时有发生。

遇到这种情况,最便捷的解决办法就是多找几个人来看看,不要怕别人瞧不起,人多才见广识多,俗话说“三个臭皮匠,赛过诸葛亮”。实在看不懂,还可借助网络开设一条“救护”通道,传送实物照片,让上级博物馆的专家们帮着来把一把关。形成上下联防,共同堵住漏洞,让假捐者,知羞生畏,不敢再在“捐献”二字上动歪脑筋、打歪主意。

被蒙在鼓里的收藏者

一次,有一位藏友给我打电话,说他亲戚家中藏有一方金印,想让我看一看。这事,我好几年前,就听他说过,后来不知什么原因,他搁置不提了,可能是对我从事的职业有顾虑。说实话,我第一次听到“金印”二字,心里窜上来的第一个念头就是,这是不是盗墓得来的,这种警惕性确实跟我的职业有关。电话中我追问这方印的来历,他说这方印,是他亲戚在别人拉土时发现的,他在网上查过,这方“金印”跟某博物馆所藏的一方金印很相像,是汉代的。可以想见,在此期间,他在背地里做了很多功课。

约见面的那一天,他的那位亲戚也在场,寒暄了几句之后,他神秘兮兮地从一个类似过去乡下老汉装旱烟的黑布袋里,掏出用墨绿色绒布包裹着的一坨东西,层层打开,显出此印“金身”。这方“金印”,实为铜质,假得实在是不能再假了,生怕别人不知道这是一方“金印”似的,一侧还大模大样地打上含金量多少的标示,也太出格了,都可以拿到现今流行的穿越喜剧里面上演一番了。

真有点不忍看到,他们眼中那种热切渴望转瞬间变成死灰般的绝望。这么多年了,藏着掖着,就是一块冰,也能把它捂热了,就是一块石头,也会被感化。那个蒙蔽他和他亲戚的人也太坏了,故意把这方“金印”说得有多么多么珍贵,让他们不敢轻易示人,又强调说是出土的,国家知道了会没收,弄不好还会招来牢狱之灾,这使得他们心存戒备,更不敢拿出去做鉴定。骗子就是抓住他们的这种心理,让他们一条道走到黑,硬是把一块黄铜看成是一块黄金。

术有专攻的造假者

经济困难时期(二十世纪六十年代初),某民间年画产地,有一个画年画的人,因实在扛不过苦日子的煎熬,便画粮票到集上贩卖,屡屡得手。后被识破抓住,扣上“投机倒把”的帽子,游街批斗。时过四十年之后,随着古玩收藏热的升温,这位老兄就干起了仿造古文书的事,如仿民间婚书、契约、信札、收据等。这类物品属于收藏的偏门,仿做得不好,也不容易引起注意。他或用一些旧纸,或把新纸熏染做旧来用。毛笔字写得不好,就用木板刻字印刷、局部用印章和各种颜色遮掩替代。仿制印刷版本时,版面刻制的格式故意安排得与所模仿的样本不一样,原样照搬,一真一假,放在一起一对比就露了原形,要的就是雾里看花、水中观月的效果。依法炮制出后,若嫌纸张做得不够旧,还可揉搓揉搓,或撕裂一角,或用火烤糊一角,让纸的面貌变得更具有沧桑感。

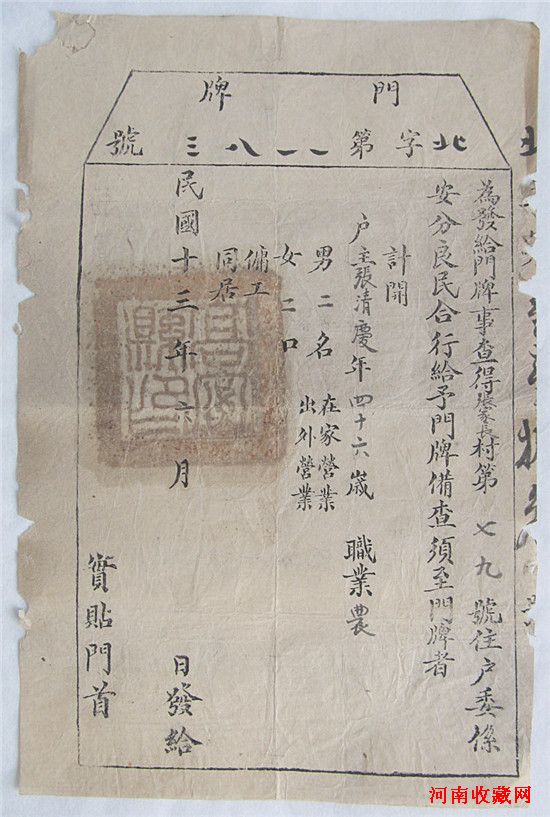

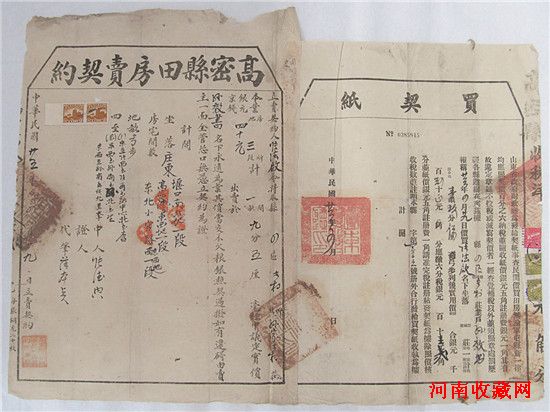

如民国时期的《门牌》(上图)和《契纸》(下图)真品,其图文版式安排的疏密有致,纸面墨迹明细清爽,县府大印堂堂正正盖在明处(填写日期处)及骑缝处,有的甚至还盖有多枚相关印章,正大光明显示了法律的效力,因时间长久的原因,印轮廓边色或浓或淡留有自然洇染的痕迹,所使用的纸为当时县乡公所发放文书、票据常用常见的手工土纸。而依同一时期《门牌》、《契纸》式样制作的仿品,上盖的印章,多藏匿在骑缝里,用模糊遮面,鬼鬼祟祟见不得人,刻不出原印章上的字纹,索性用隐隐约约的线纹敷衍了事,印色干燥,色浮于纸面,纸张多使用的是现代机制宣纸。诸如此类的仿品,均属低档仿品,只要稍加留意,不难识别。但有些收藏者之所以被晃走了眼,往往是觉得这类东西太普通,不值当去造假。其实,失误就失误在粗心大意上。