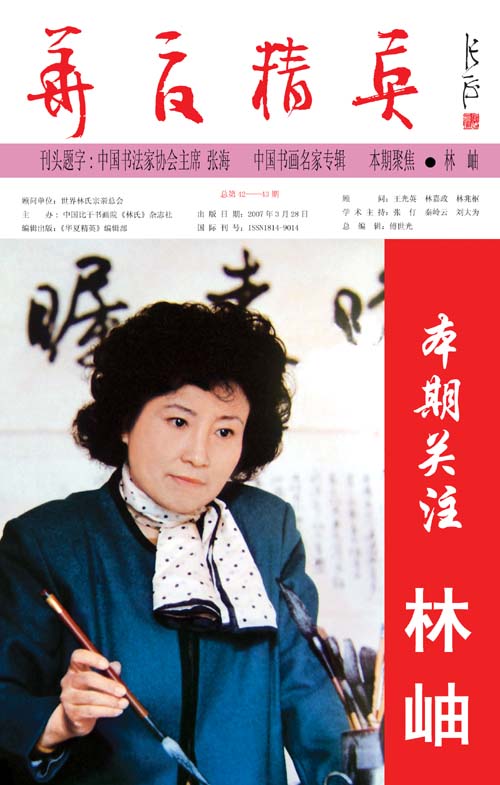

林岫 字苹中、如意,号紫竹居士、颐阳书屋主人。1945年生,浙江绍兴人。1967年毕业于南开大学中文系。著名诗人、书法家。中国新闻学院古典文学教授、中国国际艺术家研究院艺术顾问、中国书法家协会副主席、书法教育委员会主任、中华炎黄文化研究会理事、北京大学中曰诗歌比较研究会副会长等。北京书协主席、北京文联副主席。

著作有《古文体知识及诗词创作》、《文学概论与艺术概说》(合作)、《古文写作》、《诗文散论》、《林岫汉俳诗选》等。主编过《中外文化辞典》(副主编)、《当代中日著名女书法家作品精选》、《汉俳首选集》、《当代书坛名家精品与技法》等。其学术论文入选“1995年汉城国际书法艺术学术大会”、“1996年短诗文学国际研讨会”(泰国)、“第16届世界诗人大会·诗歌文学研讨会”(日本)等。1984年以来,多次应邀赴日本、韩国、新加坡等国以及港澳台地区进行书法交流及讲学活动。自1993年10月起,在中央电视台第二套和海外影视台第四套《中国风·诗书画坛》栏目中担任嘉宾主讲。

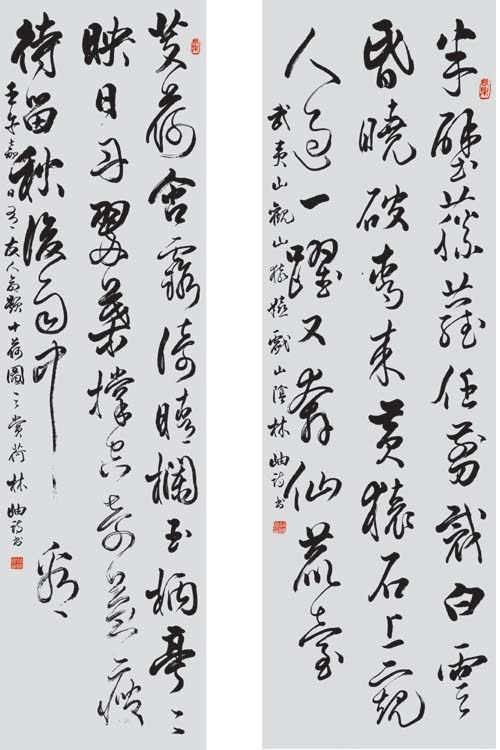

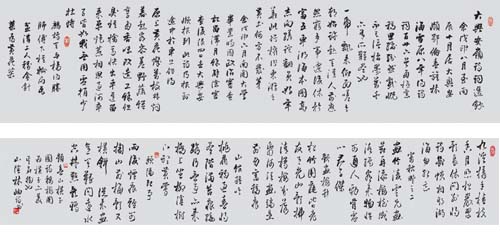

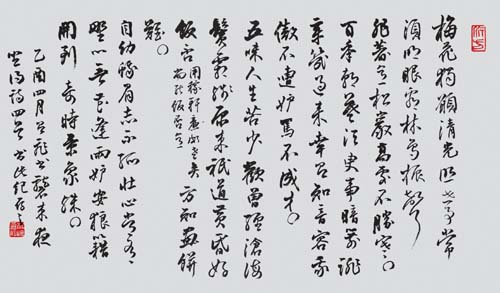

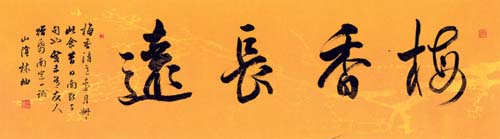

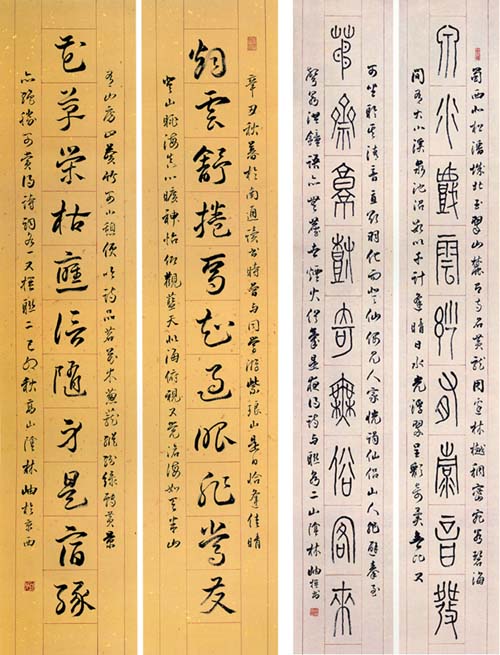

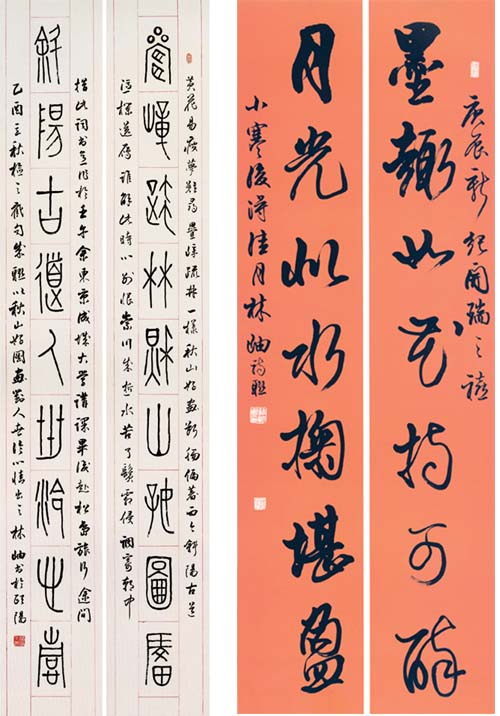

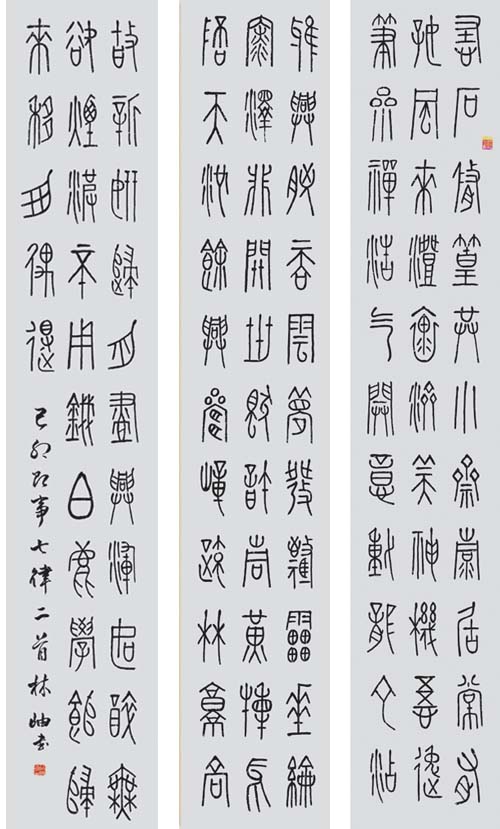

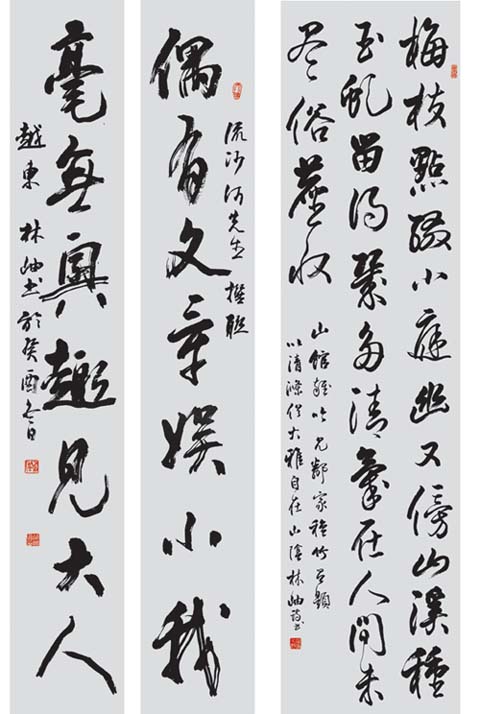

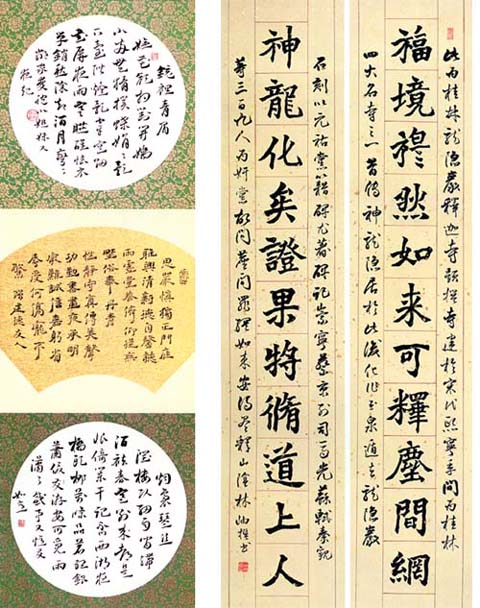

林岫书法擅作行草,亦涉各体,大都书写自作诗词题跋。作品除参加国内重大书法展外,还参加有《日中代表书法家作品展》(东京,1992、2000年)、《书艺月刊·百家墨作品》(韩国,1994年)、《国际书法交流展》(汉城,1995年)、《中国二十世纪书法大展》(东京,1999年)、《日本书道20家·中国书法20家作品联展》(东京、北京,2002年1月至5月)、《曰中书道家(各50家)作品交流展》(东京、北京,2002年7月至10月)等重大国际书法展。

林中藏云岫 笔下走豪情

——走近学者、诗人、书法家林岫

彭一超

20世纪以来的诗坛书坛,风流人物各领风骚。一位巾帼,在数十年的艰辛艺术创作和实践活动中卓然而起,成就了她在诗词、书法界举足轻重的地位,这就是学者诗人、书法家林岫。她治学严谨、正直豪爽、乐施好善的一面多为人知,而其处事谨慎低调、不事张扬的个性却少有人知。

“梦绕梅花”对“风书蕉叶”

绍兴是我国历史文化名城之一,也是著名的书法之乡,自古以来,人文荟萃,人才辈出,毛泽东曾称绍兴为“鉴湖越台名士乡”。古往今来,王羲之、王献之、陆游、谢灵运、贺知章、王冕、徐文长、秋瑾、蔡元培、鲁迅、周恩来、朱自清、马寅初、竺可桢、钱三强等一大批名士从这里走出,林岫就诞生在这片神奇的土地上。孩提时的她聪慧机灵、悟性天敏。5岁起从刘思祖先生习“声律启蒙”,上小学时即有过目成诵之功。一日,老师想考考她的对联,见窗外蕉绿,便出句“风书蕉叶”,林岫稍加思索便脱口说出“梦绕梅花”下联。老师还教她诗艺、书法。她拿着毛笔到处写,桌上、墙上,甚至小同伴的脸上无不成了她习书的“阵地”,其顽皮淘气劲儿,比男孩有过之而无不及。一日,因为打碎了一个青瓷花盆,外公罚她背书,背诵之中,她看到了窗外桃花飘落,便吟成一首小诗“花依树红,本欲占春风。娇弱无人赏,尽随流水东”,然后写在一张毛边纸上。外公看到这天籁般的诗句和稚气的字迹,感叹孙辈的才华,那时她只有12岁。

林海雪原悟得几多诗情

1967年,南开大学毕业后,她带着“白专典型”的帽子被“发配”到大兴安岭林区劳动,一呆就是8年,使她经受了命运带给她的最难能可贵的人生体验。有一天,她和三名工人收工晚了遇上了狼群,一位老师傅对她大声喊“只要你朝前走,腿不软,不趴下,狼就不敢蹿上来”。从此她记住了这句话,认为人生就要这样坚强,敢于面对,“朝前走,永远不腿软,不趴下……”她在自己山间板屋的床头贴上“自强不息”以自勉。她白天当检尺员和烧炉工,晚上则借着月光,听着松涛,在灯下临帖读书。她说:“我突然爱上了书法,因为这是一个黑白分明的美的世界。书写心声,用点线抒发文学情感乃平生一大快事”。她深刻的感受到“在书海中泛舟,有搏击,也有欢乐,那是认识和进取的搏击,那是创造和超越的快乐”。在零下40度的艰苦磨砺中,那皑皑白雪、万木林丛、湛蓝天空、青青山泉所带来的美妙遐想,既给了她创作灵感,也成就她后来的事业。今日回首,应是林海雪原感悟了她几多诗情,也历练了诗人林岫。

人生的第三次转折

1976年,命运之神将林岫带到北京,开始是从事外文编译,后来当杂志副主编,然后在大学任教。工作之余她痴情地反复研读、临写孙过庭的《书谱》、智永的《千字文》、黄庭坚的《松风帖》,不断从中汲取传统营养。其诗书作品在国内各种报刊以及加拿大、日本、韩国、新加坡等华文报刊发表,美国、加拿大、菲律宾等国家和我国港澳台等地区的报刊对林岫的诗词成就都作过专评。她从事古典文学教学,又搞书法和诗词创作,还要参加许多社会活动,十分辛苦。妹妹心疼她,让她三者选一,她在给妹妹信上题了一首诗“有诗无墨荒山庙,有墨无诗淡菜羹。苦累双兼天意著,算来转世也难更”,表明了她“舟行艺海风波苦,跃上潮头眼界宽”的志向和决心。如果说当年考上南开大学深造是其人生的一个崭新起点,那么,大兴安岭林区生活的8年则是她人生的第二次转折,“文革”结束之后,她来到首都北京工作,无疑是她人生的第三次转折。

诗人之林岫才情横溢 翰墨日新

林岫先生首先是一位学者、诗人,然后才是书法家。她常跟我说,书法只是她的副业,是业余爱好而已。的确,林岫的本职是中国新闻学院古典文学教授,而后才是中国书法家协会副主席、北京书协主席。平时,她大部分时间是看书,跑图书馆,做自己的学问,视写字画画为业余补趣。至于诗,才是思想的灵魂、激情的升华。诗言志,诗人将自己的心声凝结为诗,然后挥毫泼墨,诉之笔端。“羹蔬从简易,吟啸向轩昂”,这才是林岫所追求的人生乐趣。

有一次,河北廊坊一位收藏家带着画家张俊的画作《太行山色》三长卷请林岫题诗,林岫仅用40分钟便题写了三首诗,其中一首诗为“绵亘古今成荡荡,三壶骨相示嶙峋。补天已自坚如此,落纸犹能傲视人”,其文采大惊四座。1982年夏,林岫在承德偶遇著名作家姚雪垠。姚老说,听说你诗词作得好,请以我的名字做一副对联吧,林岫稍加思索,一副对仗工整、立意贴切的嵌字联便脱口而出:“山似青锋犹带雪,云如苍海更无垠”,令姚老拍案叫绝。十分讲究诗词声律的启功先生说:“在林岫的诗词中别想挑出格律和对仗不工整的毛病。”国画大师尹瘦石先生看过她的诗画曾有过:“林中云岫非常见,才女当今有一人”的赞誉。30多年来始终关注林岫的陕西师范大学中文系教授霍松林,对林岫的诗词也曾给予过高度的评价:“人生不易,造就了林岫。她自幼受过声律启蒙,又勤奋治学,所以功力深厚,加之识见洞彻又不逊须眉,所以才取得了今天令人瞩目的成就,现在无论国内外发生什么重大事件,在诗坛上最早见诗的肯定有林岫,她可以称得上是当代传统诗词界中最富有时代激情的成功诗人……”。

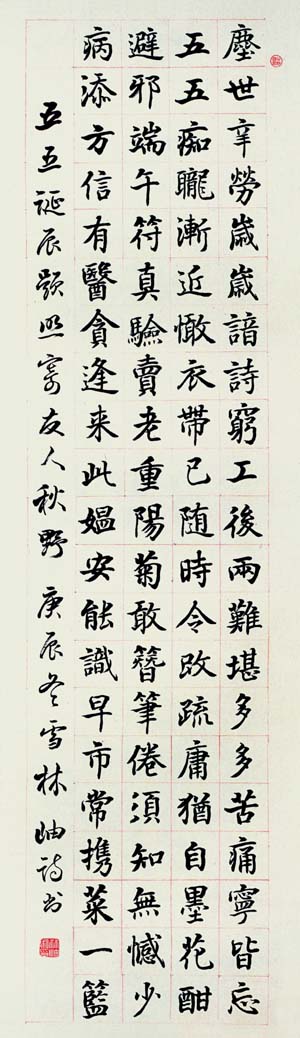

书法家之林岫好施乐助 胸襟坦然

当代的书法家大致分为两类:一是为书法而作书法,可称之为书家之书;另一类是为治学而作书法,可称之为学者或文人之书。林岫无疑属于后一类。她说:“我搞诗词、书法,一落千丈是弘扬传统,二是寄托情趣。书法家尽写唐诗宋词,如何表现当今的时代精神和书家的心声?我不想让后人评价这一代书法家时说‘他们只会抄唐诗宋词’……”。我们不难从她近十年来陆续发表的《紫竹斋书画题跋》、《紫竹斋艺话》、《紫竹斋诗话》中找到脚注。也不难窥见到她对艺术创作的真知灼见。林先生常说:“我一有时间,首先是乐于读书,读之余著文;文之余出游;游之余赋诗;诗之余作书;书之余写画。人生有此六乐,足矣!”林岫的书法艺术成功的一个主要原因就是她的诗书互补,她的书法作品大都是书写自作诗词楹联,总能表达出“诗文无尽意,翰墨日常新”的境界,这在书法家当中并不多见。

她从1985年开始就在中国书协担任领导职务,她正直敢言,办事公道,主张正气,威信很高。在治学从艺之余,林岫始终关注社会变革,关注弱势群体的生存状态。林岫在经济上长期资助内蒙、甘肃、黑龙江等边远地区的贫困教师和学生,但从不宣扬自己。前年去她家,见案头上有几位农村孩子的照片,才知她一直在赞助河南商丘民权县黎阳中学的12名穷困生。其中有4名已进入大学深造。2004年,北京举办“中日短诗交流会”,在缺少经费的燃眉之际,她欣然掏钱资助,使活动得以顺利举行。1999年,她去西北采风回来后,主动向中国书协申请,提出在落后的甘肃定西地区建立“书法教育基地”的建议,获得书协分党组的批准,她用当时编写教材的稿酬购买了全部教材赠送给学员,并每年相约两位教授前往甘肃授课,每次一去就是12天,现已坚持了数年之久,深受西北地区学员的欢迎。

丙戌狗年,对于林岫先生个人来说是很幸运的,新年伊始便获得双喜临门:在当代诗词书画界中,她先是唯一入选收录20世纪我国各个阶层具有代表性的128位杰出女性的大型画册——《巾帼风采》,然后是荣膺上海《书法》杂志2005年“十大年度人物”。由于她在过去一年的书法界中勇敢地面对“诽谤”,从而维护了个人尊严的坦荡胸襟和凛然正气,备受艺界称道,同时以她为首的北京市书法家协会成功举办了“北京国际书法双年展”而得到各界赞赏,为首都精神文明建设做出了积极的贡献。

最近,林岫编辑的《林岫诗书墨粹》即将出版,这是她10年来诗书代表作的一次汇报。她说:“年过花甲,应该有个小结,用来答谢教导和帮助过我的老师及亲朋好友。”此集结尾有她花甲之年写的12七律感赋诗,其一曰:“人生六十真非易,耳顺当知顺自然。信得头颅尚顽固,何曾棱角任方圆。退藏尤解风前味,怀抱焉消塞上篇。往事思来纷若梦,分明历历未如烟”。这首诗概括了她六十年来不随俗流的执着个性和坎坷的生涯。

中国书法家协会副主席林岫在家中亲切接待中国比干书画院院长、《华夏精英》杂志社社长傅世光和比干书画院经理李志逢。

联 系 电 话:0373-4496488(传真) 13598630895 13569405974

联 系 人:傅先生 秦女士