李斯

●李斯(公元前284年—公元前208年),字道古,楚上蔡(今河南上蔡县西南)人,为秦朝丞相。精大篆,而把大篆改造为整齐统一的小篆,书法史称之为“小篆之祖”。历代对他的书法都有很高的评价。传世书迹有《泰山刻石》、《琅台刻石》等。

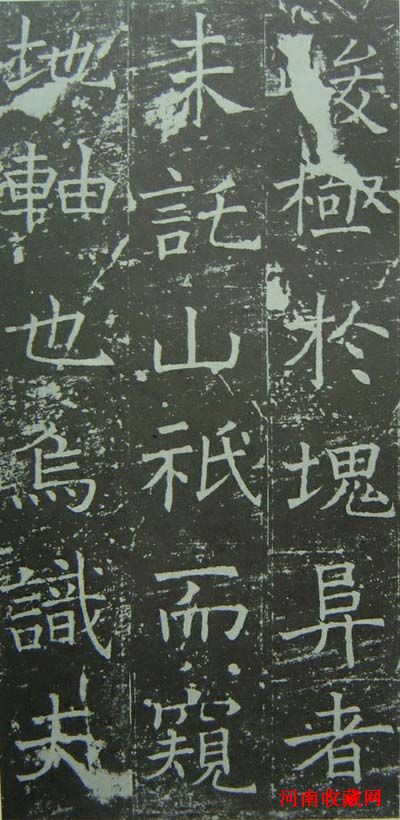

李斯《泰山刻石》

李斯《琅台刻石》

许慎

●许慎(公元30年—?),字叔重,东汉汝南召陵(今河南郾城县东)人。著历史上第一部汉字字典《说文解字》,首次明确提出文字起源和“六书”的概念,对汉字和书法的发展有重要意义。

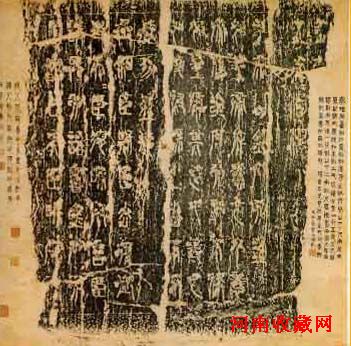

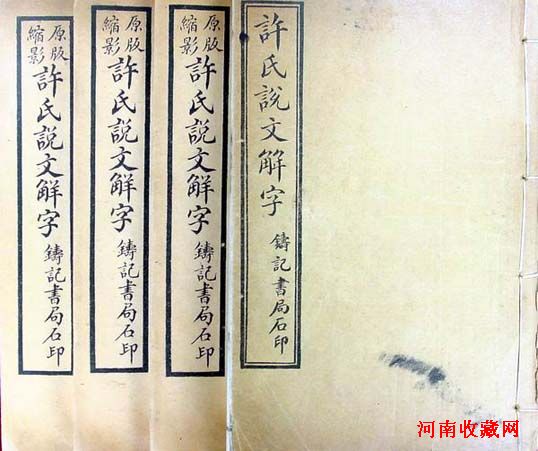

许慎《说文解字》

蔡邕

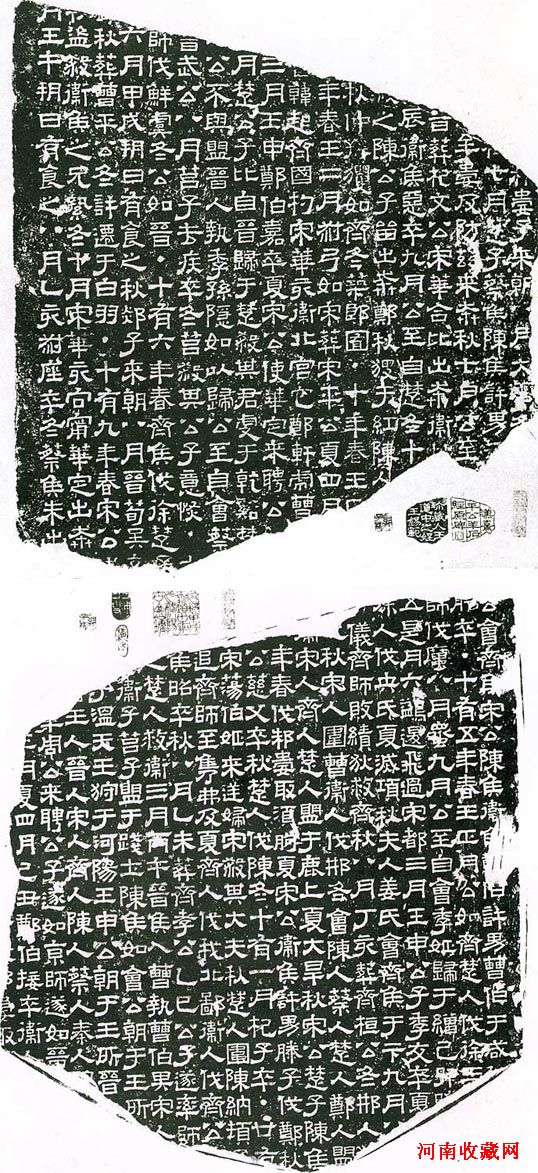

●蔡邕(公元132年—公元192年),字伯喈,东汉陈留圉(今河南杞县南)人。因官职人称“蔡中郎”,创飞白书。将六经文字以八分书体刊立于太学,碑立后,前去观摹抄写的人把街道都塞满了。传世的《熹平石经》,相传即蔡邕所书。他还是书法理论家,著有《笔论》、《九势》各一篇。

蔡邕《熹平石经》

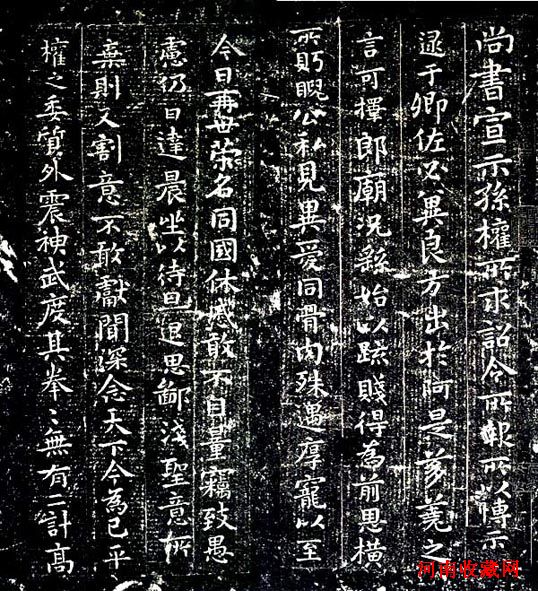

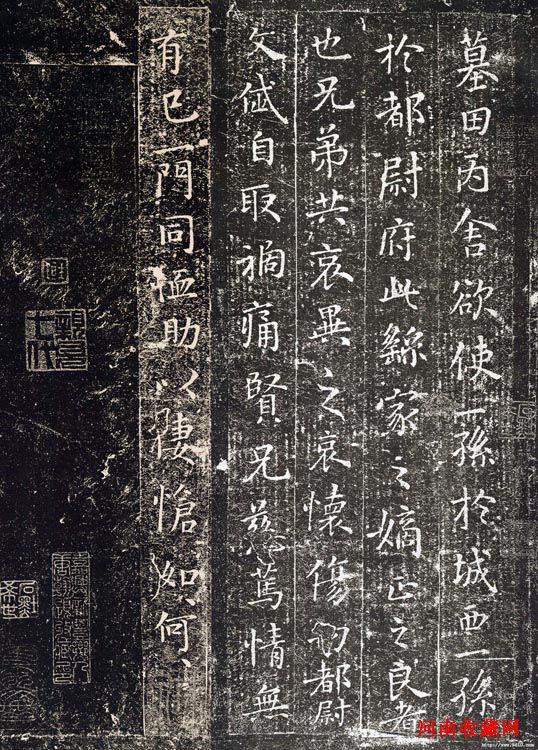

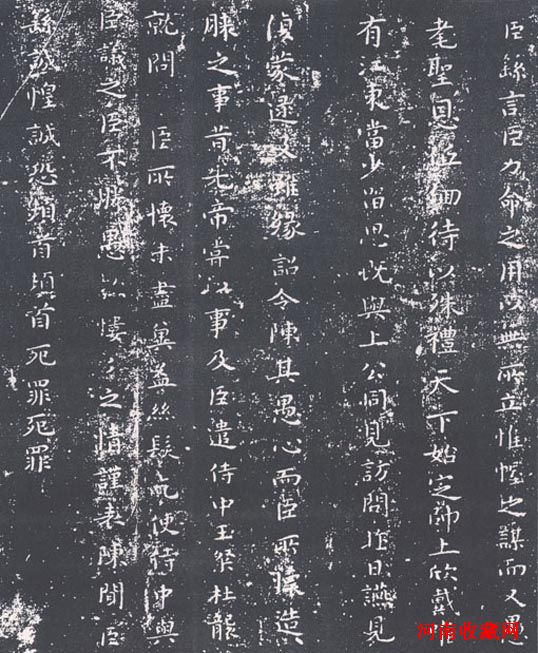

●钟繇(公元151年—公元230年),字元常,三国时魏颍川长社(今河南长葛)人。以楷书为主,其楷书是从隶书过渡到真书的代表,风格古朴淳厚、刚柔兼备。后世把他和王羲之并称“钟王”,认为是书法艺术的正宗。传世书迹有《宣示表》、《墓田丙舍帖》、《力命表》等。

钟繇《宣示表》

钟繇《墓田丙舍帖》

钟繇《力命表》

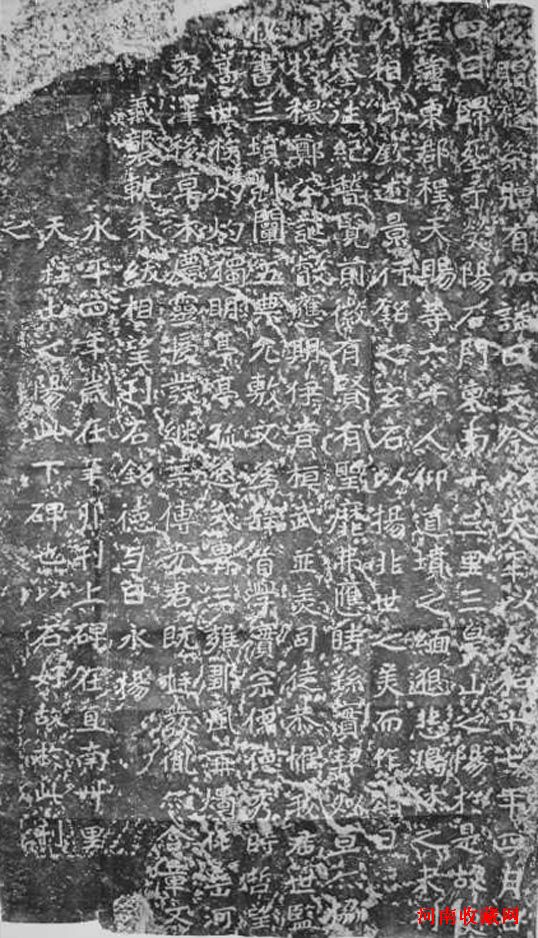

●郑道昭(?—公元516年),字僖伯,自号中岳先生,北魏荥阳开封(今属河南省)人。有“北方书圣”之称,工正书。最著名的作品是《郑文公上下碑》。

郑道昭《郑文公上下碑》

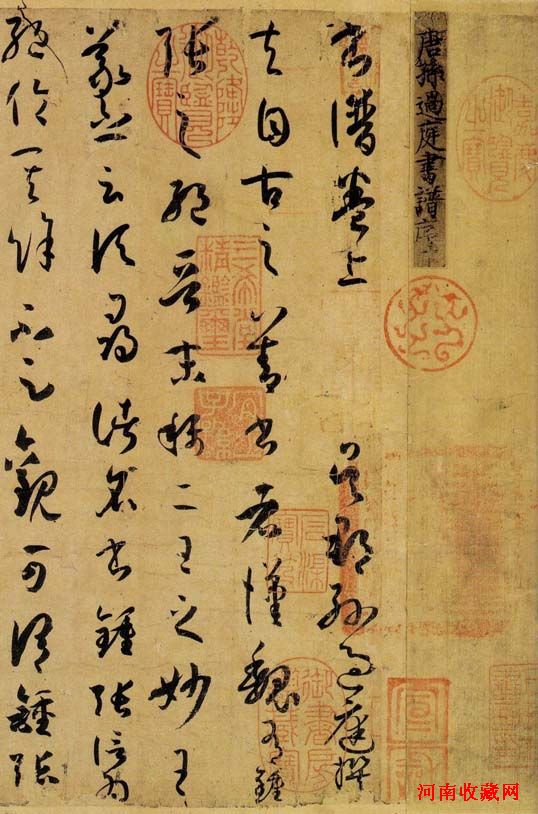

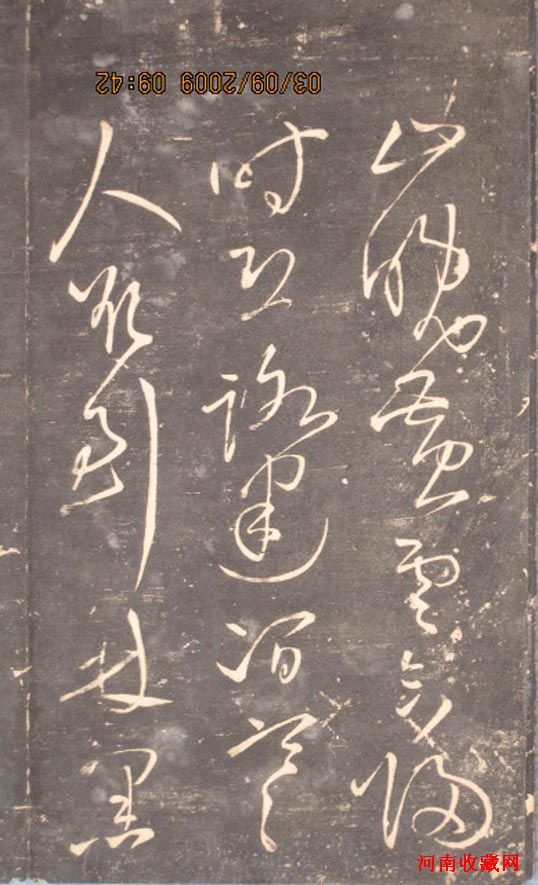

孙过庭(648-703),字虔礼,陈留(今河南开封)人。陈子昂为其作墓志铭,谓过庭“四十见君,遭谗慝之议。”他是唐高宗、武则天时人,官右卫胄曹参军、率府录事参军。擅长书法和书法理论,他博雅能文章,真行草书尤工。草书师法“二王”。“工于用笔,俊拔刚断”(《书断》),如“丹崖绝壑,笔势坚劲”(唐韦续《续书品》)。以草书擅名,尤妙于用笔,隽拔刚折,尚异好奇。他又善于临摹古帖,往往真赝不易分辨。唐高宗曾谓过庭小字足以迷乱羲、献,其逼真可知。陈子昂《祭率府孙录事文》说:“元常既殁,墨妙不传,君之遗翰,旷代同仙。”把孙书迹,比作魏的钟繇,可见对孙氏的书法造诣推崇备至。唐张怀瑾《书断》 称他:“博雅有文章,草书宪章二王,工于用笔,劲拔刚断”。唐《续书评》云:“过庭草书如悬崖绝壑, 笔势劲健。”《宣和书谱》说他:“得名翰墨,间作草书咄咄逼羲献,尤妙于用笔。”传世作品有《书谱 》、《千字文》、《景福殿赋》等。

其代表作《书谱》是孙过庭撰文并书写的一篇书法理论文章,也是历代传颂的书法名作精品,至今流传,成为学习草书的楷范。它是中国书学史上一篇划时代的书法论著。孙过庭提出了他著名的书法观:“古不乖时,今不同弊”,为书法美 学理论奠定了基础。《书谱》在书法艺术上的成就也相当高,孙过庭的书法上追“二王”旁采意草融二者为一体并出之己意,笔笔规范,极具法度,有魏晋遗 风。宋米芾评道:“凡唐 草得'二王 '法者,无出其右。”宋高宗评述:“《书谱》匪特文词华美,且草法兼备。”可见此《书谱》不但书法浓润圆熟,而且文中有很多精辟的独到见解,可以说是书文并茂的典范。

孙过庭《书谱》

吴道子

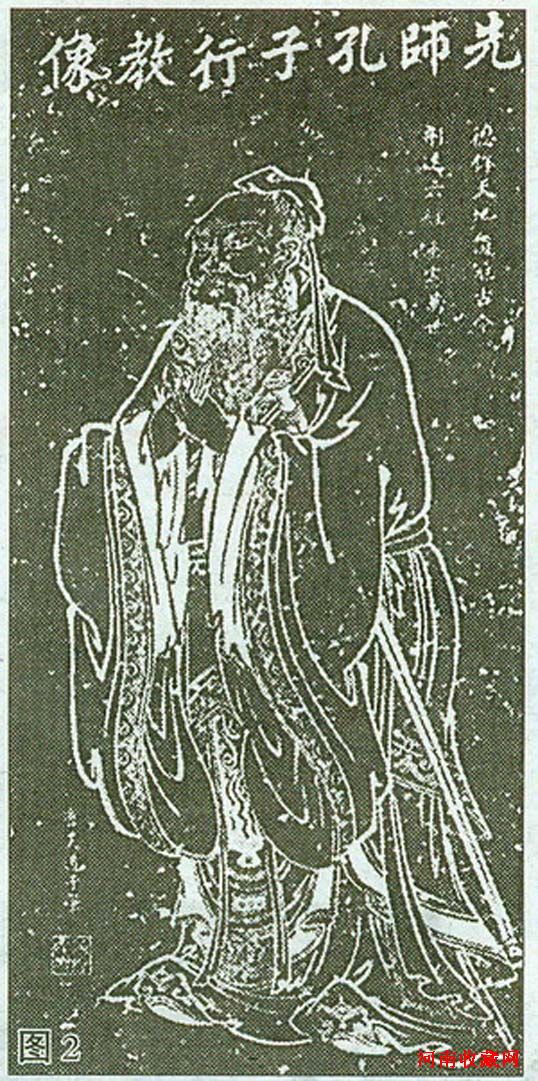

●吴道子(约680~759年 )唐代画家。画史尊称吴生。又名道玄。汉族,阳翟(今河南禹州)人。约生于永隆一年(680) ,卒于乾元元年(758)前后。少孤贫,初为民间画工,年轻时即有画名。曾任兖州瑕丘(今山东滋阳)县尉,不久即辞职。后流落洛阳,从事壁画创作。开元年间以善画被召入宫廷,历任供奉、内教博士、宁王友。曾随张旭、贺知章学习书法,通过观赏公孙大娘舞剑,体会用笔之道。擅佛道、神鬼、人物、山水、鸟兽、草木、楼阁等,尤精于佛道、人物,长于壁画创作。

吴道子《天王送子图》

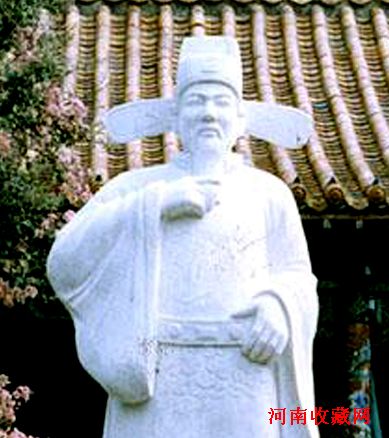

吴道子《孔子行教像》

吴道子《八十七神仙卷》

褚遂良

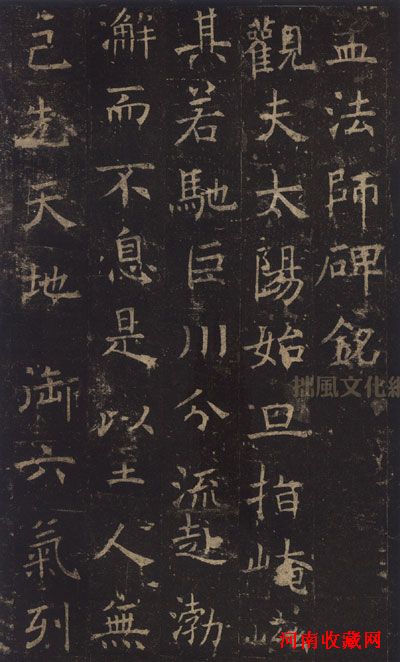

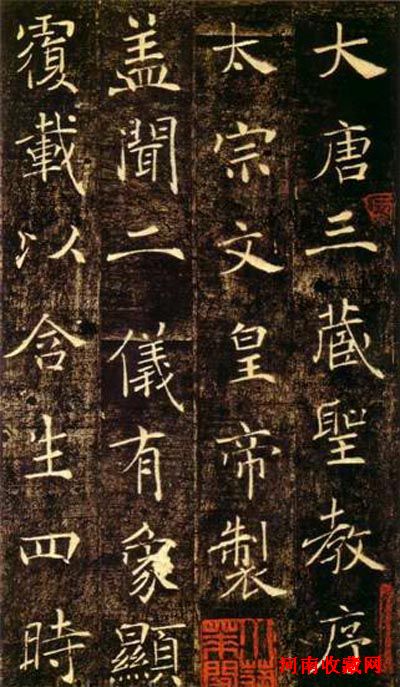

●褚遂良(596—659),字登善,祖籍河南阳翟(今河南禹州),晋末南迁为杭州钱塘(今浙江杭州西)人。唐朝著名书法家。他的书法,初学虞世南,晚年取法钟繇、王羲之,融汇汉隶,丰艳流畅,变化多姿,自成一家。与欧阳询、虞世南、薛稷并称初唐四大书家。相传虞世南死后,唐太宗叹息无人可以论书。魏征称赞说:“褚遂良下笔遒劲,甚得王逸少体。”魏征认为,他对王字理解的深刻,有辨认王字真伪的能力。他的传世书迹有楷书《孟法师碑》、《雁塔圣教序》、《伊阙佛龛》。

褚遂良《孟法师碑》

褚遂良《雁塔圣教序》

褚遂良《伊阙佛龛》

荆浩

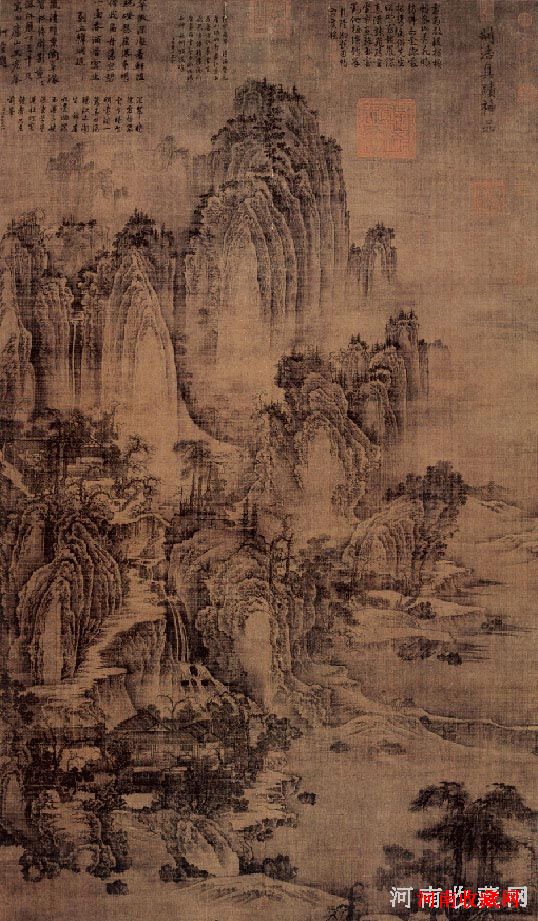

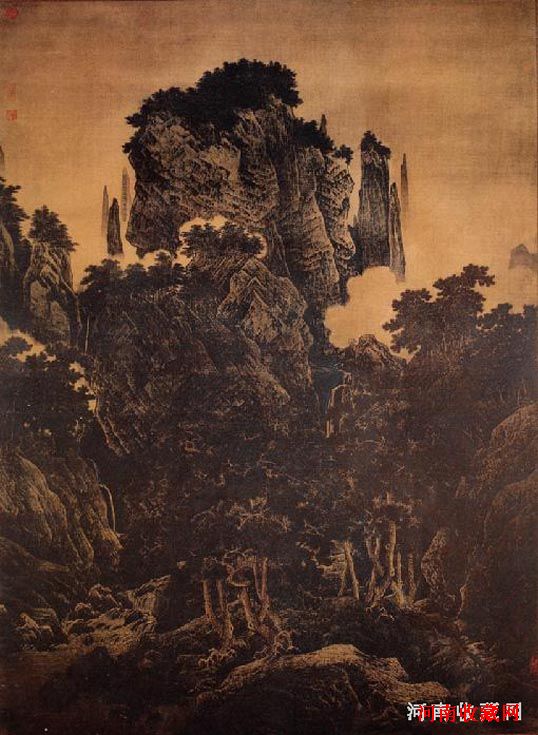

●荆浩,中国五代后梁画家,博通经史,并长于文章。字浩然,河南济源人,生于唐朝末年,大约卒于五代后唐(923-936)年间。士大夫出身,后梁时期因避战乱,曾隐居于太行山洪谷,故自号“洪谷子”。擅画山水,常携笔摹写山中古松。所作云中山顶,能画出四面峰峦的雄伟气势。自称兼得吴道子用笔及项容用墨之长,创造水晕墨章的表现技法。

在历代绘画史籍和著录书中,记有荆浩作品约共五十余幅,其中荆浩个人作品山水画占绝大部分,也有少量人物画。如《宣和画谱》所记的山阴宴兰亭图三幅、楚襄王遇神女图四幅,以及前面提到的观自在菩萨、钟离访道图,这九件作品都是以人物为主的。山水画据《图画见闻志》记述有四时山水、三峰、桃源、天台;《宣和画谱》记有夏山图四、蜀山图一、山水图一、瀑布图一、秋山楼观图二、秋山瑞霭图二、秋景渔父图三、白苹洲五亭图一;南宋《中兴馆阁储藏》记有江村早行图、江村忆故图;此外,在《襄阳志林》、《云烟过眼录》、《铁网珊瑚》、《珊瑚网》、《清河书画舫》、《图画精意识》、《平生壮观》、《式古堂书画汇考》、《石渠宝笈》、《庚子消夏记》等著录中,还记有渔乐图、秋山图、山庄图、峻峰图、秋山萧寺图、峭壁飞泉图、云壑图、疏林萧寺图、云生列岫图、溪山风雨图、楚山秋晚图、仙山图、长江万里图、庐山图、匡庐图等。比较特殊的是《珊瑚网》中记载荆浩有交泰图册页,可能是一幅画有三只羊的风俗画,寓意“三阳(羊)交泰”。

荆浩的不朽巨作《匡庐图》

宋徽宗 赵佶

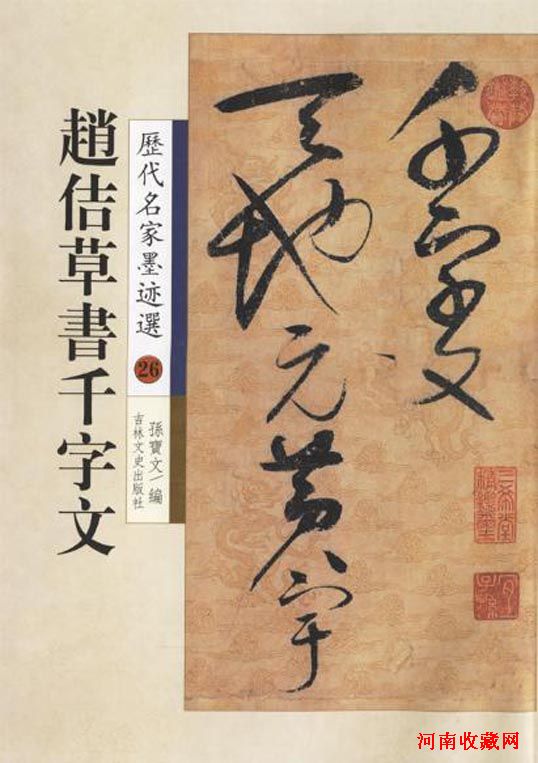

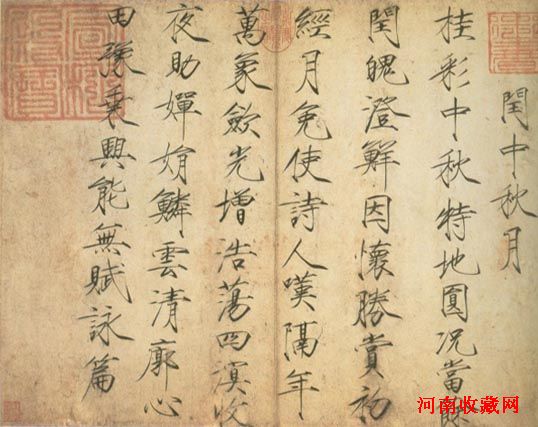

●赵佶,即宋徽宗(1082—1135),河南开封人,是北宋著名书画家。他的书与画均可彪炳史赵佶的书法,初习黄庭坚,后又学褚遂良和薛稷、薛曜兄弟,并杂糅各家,取众人所长,创造出别具一格的“瘦金书”体。“瘦金书”是书法史上的一项独创,其特点是瘦直挺拔,侧锋如兰竹,横画收笔带钩,竖划收笔带点,撇如匕首,捺如切刀,竖钩细长,所谓“如屈铁断金”。这种书体,这是一种非常成熟的书体,赵佶把它的艺术个性发挥得淋漓尽致,后代习其书者甚多,然得其骨髓者寥若晨星。传世书帖有《草书千字文》、《闰中秋月诗帖》、《听琴图》、《瑞鹤图》等。

宋徽宗 赵佶《草书千字文》

宋徽宗 赵佶《闰中秋月诗帖》

赵佶《听琴图》

赵佶《瑞鹤图》

李唐《采薇图》(局部)

●李唐(1066—1150),字晞古。河阳三城(今河南孟县)人。北宋末南宋初画家,精于山水画和人物画。初以卖画为生,宋徽宗赵佶朝(1100~1125)补入画院。1127年金兵攻陷汴京,高宗南渡,李唐亦颠沛流离,逃往临安(今杭州),以卖画度日。南宋恢复画院后,李唐经人举荐,进入画院,以成忠郎衔任画院待诏,时年近八十。擅画山水,变荆浩、范宽之法,用峭劲的笔墨,写出山川雄峻的气势。晚年去繁就简,创“大斧劈”皴,所画石质坚硬,立体感强。他画的山水画对南宋画院有极大的影响,是南宋山水新画风的标志。兼工人物,初似李公麟,后衣褶变为方折劲硬,并以画牛著称。李唐的画风为刘松年、马远、夏圭、萧照等师法,在南宋一代传流很广,对后世影响很大。存世作品有《万壑松风》、《清溪渔隐》、《长夏江寺》、《采薇》等图。《采薇图》,绢本,淡设色,纵27.2厘米,横90.5厘米。现藏北京故宫博物院。画商末伯夷、叔齐不食周粟,避于首阳山采薇(俗名野豌豆),最后饿死的故事。借以颂扬民族气节,间接地表达了他反对民族投降屈服的立场,有的题跋也指出此画是“为南渡降臣发”。画面采用截取式构图,图绘半山之腰,苍藤、古松之阴,伯夷与叔齐采摘薇蕨,其间正在休息对话的情景。两位主人公画得笔墨劲秀,衣纹简劲爽利,神态生动,殷殷凄凄,若声出绢素。树石笔墨粗简,墨色湿润,已开马远、夏圭法门。画中石壁上有“河阳李唐画伯夷、叔齐”题款两行。画后元人宋杞、明人翁允文、项元汴,清人永瑆、翁方纲、阮元、吴荣光等题记。

李唐《采薇图》

李唐《江山小景图》

李唐《万壑松风图》

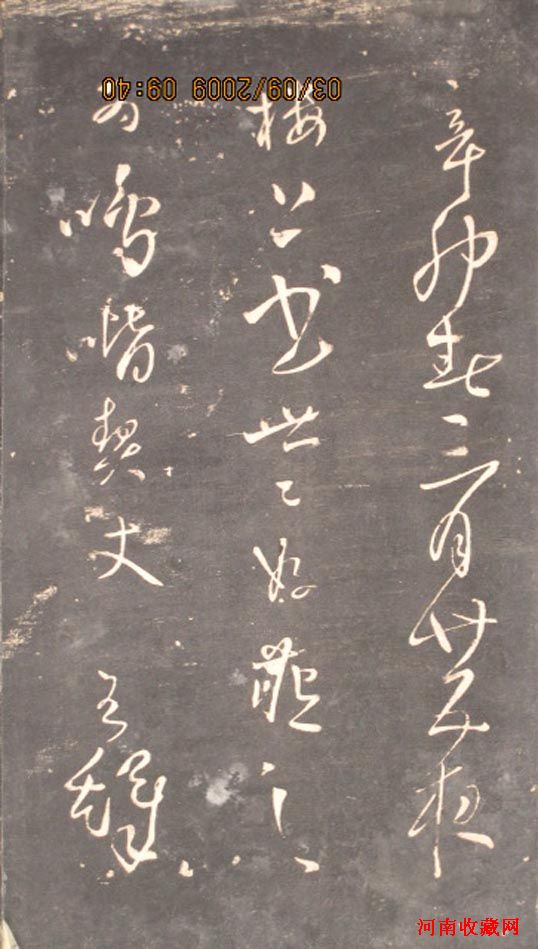

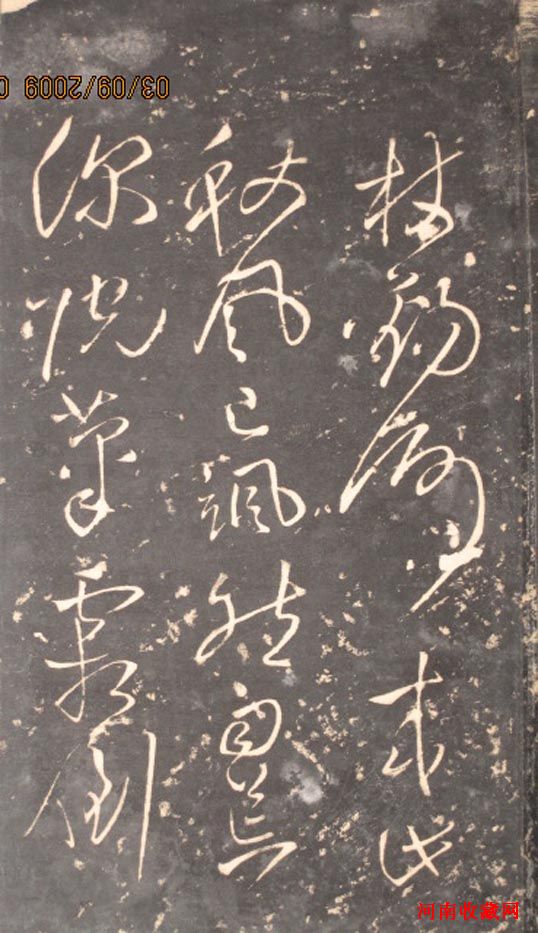

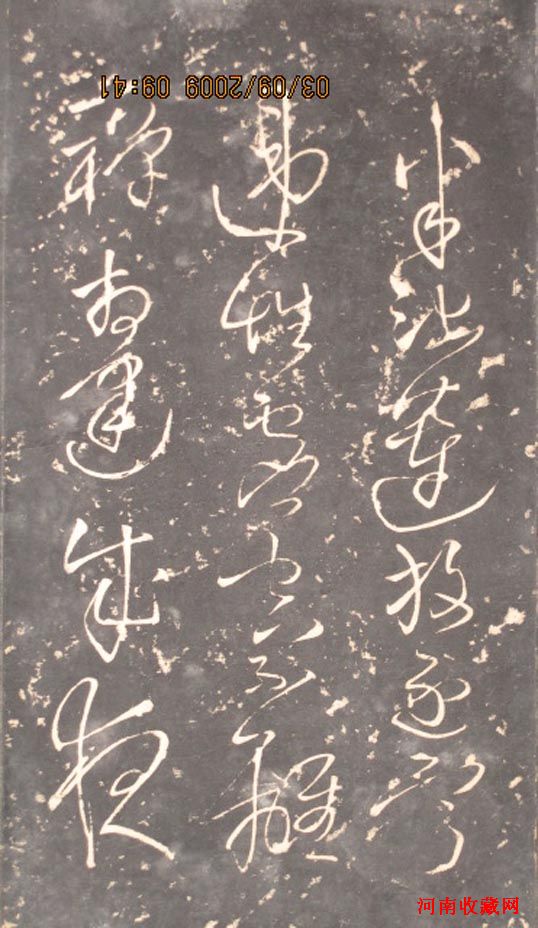

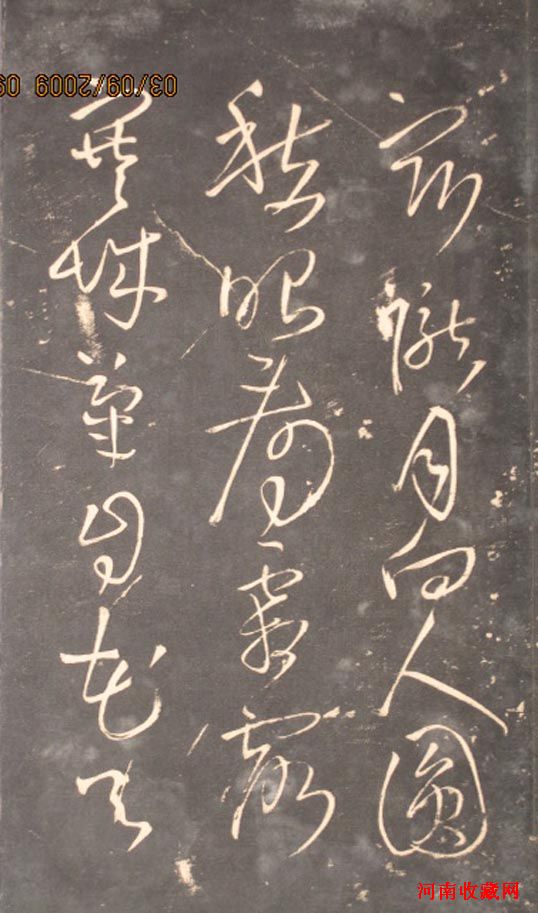

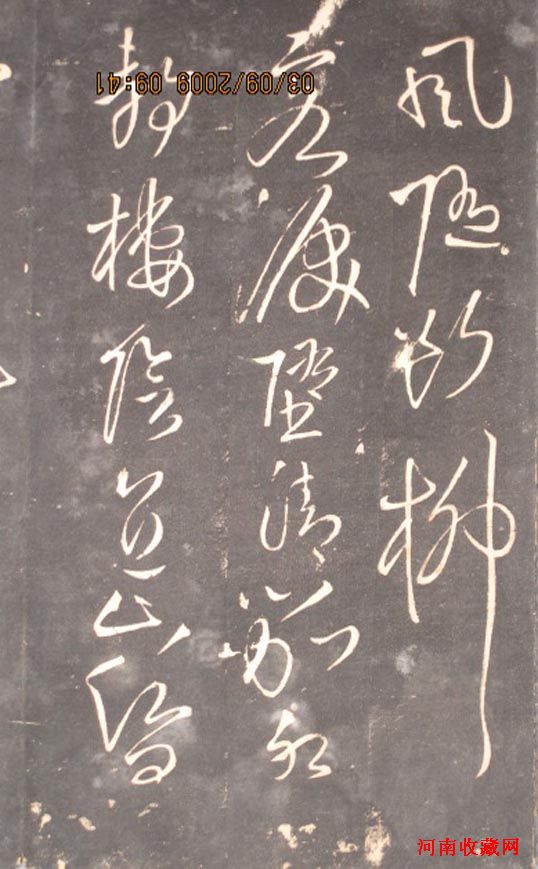

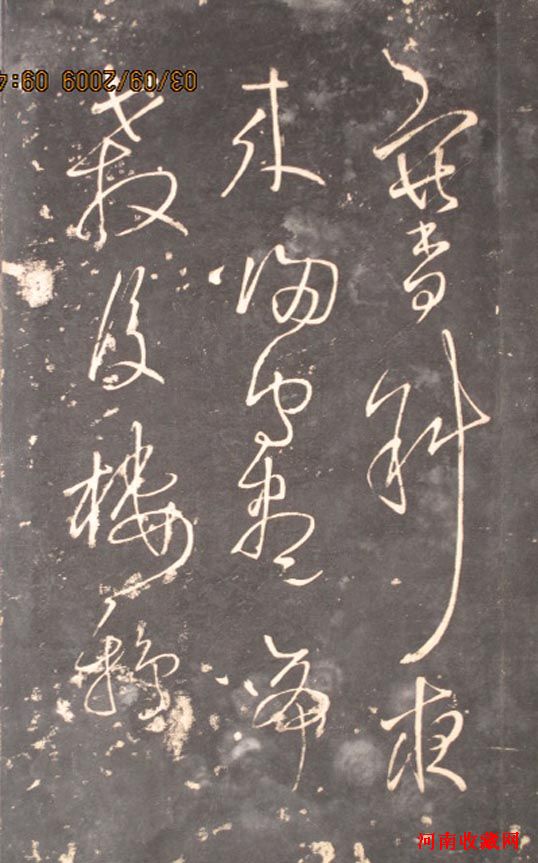

●王铎(公元1592年—公元1652年),字觉斯,明末清初河南孟津人。工书画,行草宗法钟、王、颜、米,笔力雄健跳掷,苍老劲健,长于布局,章法常打破常规,对近现代书法影响很大。当代日本对其书法推崇备至,有“后王(王铎)胜前王(王羲之)”之说。传世有《拟山园帖》、《琅华馆帖》。

王铎《拟山园帖》(文革前拓)

非河南籍,但与河南颇有渊源的书法家有一位,即:

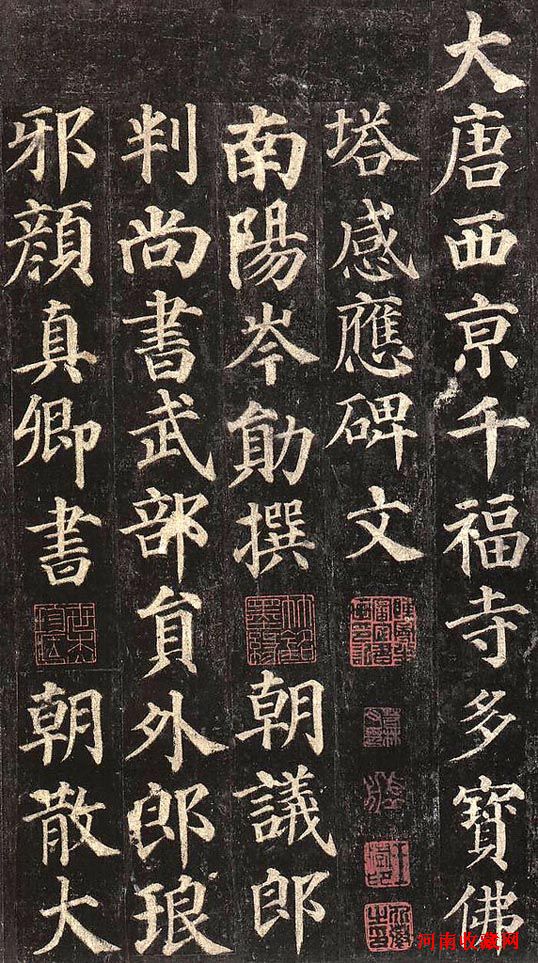

●颜真卿(公元708年—公元785年),唐琅临沂(今属山东)人。唐朝著名书法家,风格自成一体,号称颜体,为书法史上四大楷书体之一。77岁时受命劝降叛将时被叛军缢死在蔡州(今河南汝南)龙兴寺。传世书迹有《多宝塔碑》、《颜家庙碑》、《麻姑山仙坛记》等。

颜真卿《多宝塔碑》

河南这块在黄河文明哺育下的中原沃土,有着深厚的书法文化的底蕴。河南历史上的这些书法大家,不但水平超卓,成就斐然,达到了当时的至高境界,而且都曾有过开宗立派、筚路蓝缕的开拓之功,为祖国数千年书法艺术的发展作出了不朽贡献。