《功甫帖》真伪之争引起社会广范关注,论辩双方都提出了各自的观点和论据,但“真伪”依然不明。

下文笔者从《功甫帖》拍品本幅的纸、印、墨三方面分析六项简单测量和观察,解释科学辩证原理,并澄清对“双钩填廓”一词的广泛误解,再将流传历史作逻辑分析,争取解决“真伪”问题。最后讨论中西方鉴定的分别,说明艺术文化的保存不能缺乏真正严格的科学。

量度和观察

一、最容易量度的莫如纸张尺寸,拍卖图目纪录《功甫帖》本纸27.9×9.5厘米,李佐贤《书画鉴影》卷十记《苏米翰札》册中此帖“札高一尺二寸、宽四寸”,书首注明“用汉建初铜尺,扺今成衣尺六寸八分”,清朝裁衣尺=35.3厘米,换算李用铜尺1寸=2.40厘米,与1956长沙雷家嘴东汉墓出土铜尺1寸=2.34厘米足够接近,以后者为准,宽4寸=9.36厘米,高12寸=28.07厘米,各与拍品数字相比,符合正常量度误差,副纸翁题文字虽与李氏所录有别,不能用以否定本纸,可暂定为同物,继续作其他检测。

二、林霄君测量拍品纸张厚度,报告称《功甫帖》本纸部份连底纸约0.24毫米,另三纸则在0.17-0.21毫米间,因而断定本纸“偏厚…不适合钩摹或者映写”,这论点犯了多重严重错误。(a)旧帖重装时底面间会保留一层或更多的托纸,因为原作或补破会留墨在托纸上,不会随便脱去,林君拍摄透光影像清楚看到破纸补墨,所测厚度肯定包括了若干厚度不详的旧托纸,当然就不能由此判断面纸的厚薄了。(b)就算本纸的确较厚,也不能由此比较透光性,例如做窗用的玻璃比纸厚得多,玻璃窗是否会透光不如纸窗呢?即使同厚的玻璃,杂质畧异,色泽和折光系数(refractive index)不同可令透光度(transmittance)大异,看看各种玻璃酒瓶就明白了,把玻璃研磨成粉状,透光性又不同了,不同材料是绝不能单凭厚度估计透光性的,纸张是复合材料(composite material),透光性与复合成份有关,更不能凭厚度判断。(c)纸层间浆糊的透光性不能忽略。(d)旧浆旧纸吸收空气中杂质会逐渐变色,做伪者也会染色似旧,所以从拍品现状说原纸不适合作影写是全无常识基础的。正确的透光度可由林君在北京招待会发布的影像辨析:

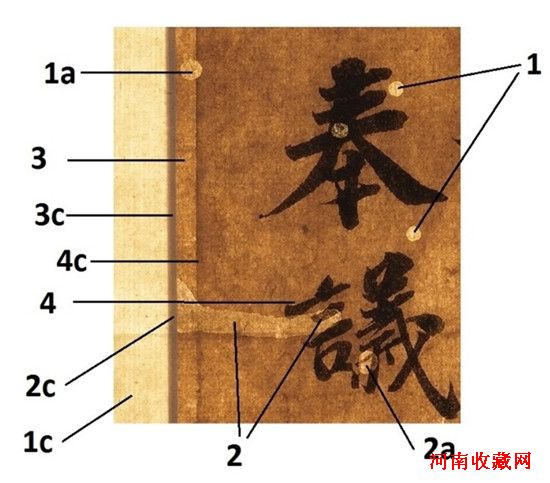

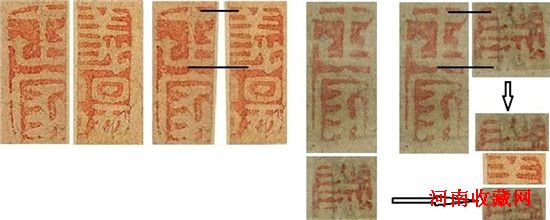

图1 原图来源-2014年2月18日《功甫帖》北京招待会发布

不懂物理的人凭直觉亦知道每一张纸有不同的透光度,重迭时每加一纸透光度就减弱一级,每级大小不同,(背后的科学原理在十八世纪已成立,称为 Beer-Lambert Law),按这常识,由图1破洞光暗可辨别最少四层纸张,光由底纸背后透入分四级减弱:

1. 新裱的完整底纸,其上旧纸有不少圆洞,由两小圆洞可见底纸亮度#1;

2. 加了一层旧托纸,上有补笔,由横破长洞可见亮度#2,低于圆洞#1;

3. 再加一层更旧的托纸,由长洞上方纸边未破处可见亮度#3,低于长洞#2;

4. 最后加书写的面纸,所以亮度#4低于旧托纸#3。

还要注意无补笔的圆洞#1a亮度畧低于#1,有补笔的圆洞#2a亮度畧高于#2,所以在#1、#2二纸间可能还有其他填补或污染。面纸的透光度要由纸前纸后亮度比例(#4:#3)估计,这差别并不大,还包括了一层浆糊,浆糊厚薄对透光性影响可以大于纸张,所以纸边#4c浆厚处呈现暗线,新裱纸边#2c、#3c亮度最低是由于落浆最重,少一二层纸也不察分别,由此而知图1中面纸部位#4亮度低是因为包括了托纸及浆糊各三层,原纸透光性并不弱,透视影摹绝不会困难,只要懂得分别控制纸前反光和纸后光源强弱即可,是否摹写必须由墨色细察端倪。

三、透视影像对判断书写是否自然甚有助力,但得先了解书写墨色变化的科学原理才能识别何谓“自然”。

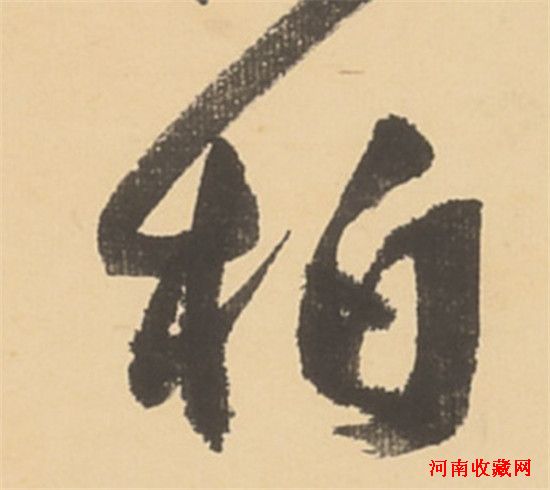

纸张吸收水墨是毛细管现像(capillary phenomena),速率视毛孔大小(pore size)和纸、墨、空气三界面间的表面张力(surface tension),墨初触纸时吸收最快,逐渐减慢,有如煞车减速,原理在百年前已大致明白(Washburn equation),早经实验一再证明,简单解释是水墨本身有流动阻力,纸内水墨愈多阻力愈大,流动也就愈慢了。重点是若用相同的纸墨,就有相同的吸收速率特性,行笔起落有轻重快慢节奏,墨色就产生“自然”变化,慢笔时纸吸墨多,快时吸墨少,因而行笔转折按提的迅时动态可由墨色变化观察,一般书法作品不须用透视方法亦可见。图2是叶恭绰(1881-1968)《行书王安石咏竹诗》中一个“柏”字,拖笔起首处墨薄可见纸纹,转折慢行即变厚,左旁“木”字按笔处更慢,薄纸吸墨至饱和而散化,右旁“白”字末横钩上提再下点也见轻重浓淡分明,书写精神动作通过墨彩表现,栩栩如生,此所谓“神彩”。

图2 原图来源-纽约苏富比公司中国书画部

苏轼书品用墨偏浓,所以墨薄处色亦不淡,视觉上深浅对比较弱,印刷品图片会看不出,但由原作或直接拍摄的影像是不难察觉的:

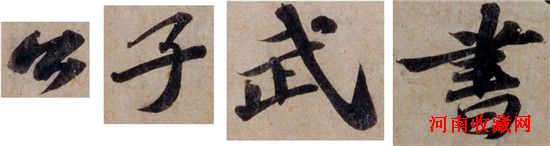

图3 原图来源-北京故宫博物院

图3四字取自《题王诜诗帖》精细图像,数年前得北京故宫提供,只要把计算机显示屏亮度和视线角度调正,“公”字一笔内墨色层次也可以看到,另三字笔间字间深浅变化更容易识别,但在故宫出版的画册中则不易辨,深浅色泽层次失准是画册一大弱点,影像多经一重处理程序就多一分失真,印刷品光暗比例(contrasst ratio)大约只到百比一,摄影机和显示屏则可到千比一,但仍不如人眼灵敏。在阳光下拍照,人面上阴影在打印照片中乌黑不辨,但当场眼看清晰,就是此故。

图4 原图来源-北京故宫博物院及《功甫帖》北京招待会

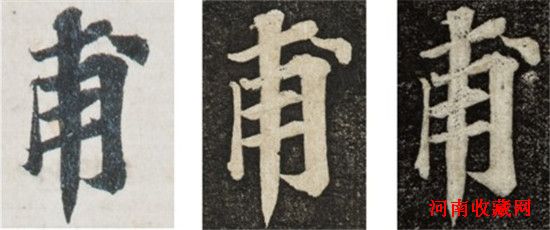

图4左方“苏”字亦取自《题王诜诗帖》,右上角短撇尽处提笔墨薄可见纸纹,“禾”部末笔作长点回收,两端墨色稍薄于收笔余墨处。字内各笔亦有深浅差别,例如“鱼”部细笔长划色泽最淡,粗撇由浓变淡。同图中、右是北京招待会发布的《功甫帖》“苏”字图像,摄影机性能比故宫更高,但同大正影和透视都难察一笔内变化,且全文九字一律深黑,显示吸墨饱满,却又甚少散化,明白上述科学原理就知道书写时速度必又稳又慢,笔亦小心保持狭窄干湿范围。幼时摹帖学字就是这样,为求形似,必逐笔缓写,每笔只蘸一点墨,不干不化,用透光照视也没多少墨色变化,苏轼行书可会有此写法?

图5 原图来源-《功甫帖》北京招待会

林君文中的透视影像色泽变化最大是在两笔相交处墨色最深,图5“甫”字最为明显,横划直竖深浅相约,即墨的浓度(ink density)一致,交笔处最多亦不至加倍,因为一笔后毛孔已大部份填了墨,第二笔吸墨量必少于第一笔,以此为量度标准就知道没交笔的地方墨的浓度变化不到一倍,亦即快慢轻重变化微弱,要放大多倍才能见,写篆书求稳,但行书讲究兔起鹘落的动感,墨色变化岂能像篆书呢?图5中“坡仙”二字为许汉卿在拍品裱边题字,墨色变化也相当清晰。若用墨极浓,色泽变化可以难察,因为墨最薄处或已乌不透光,这种情况在年代不远的作品中有见,但交笔处墨厚亦当不能更黑。

宋元作品每次重装淹水,自必减损墨色,一般不用背光透视也可见到自然变化,高水平旧伪亦然:

图6 原图来源-网上搜集

图6六字特意取网上流传质素参差图像,上排三字是苏轼《天际乌云帖》,为翁方纲所宝,真实性有争议,徐公定为伪。下左是黄庭坚大字《松风阁诗》,中是米芾小字《太后挽词》,右是米书绢本《蜀素帖》,与《题王诜诗帖》同列为国宝级作品,每字大小与书写材料皆异,真伪勿论,在质素不高的影像中墨色变化仍甚易见。

林文称“如果会写字的读者愿意尝试,用较不吸墨的纸,再用淡墨临摹《功甫帖》,会发现墨迹的浓淡部位与下面的背光照一致”,但问题不在浓淡部位而是在变化强弱有无大家行书的动感。中国书画历来讲求气韵,意思是结构组织连贯如一气呵成,色泽变化出于落笔轻重徐疾,有如音乐韵律。一般人临摹只能追求静态(statics)形似,墨色动态(dynamics)是最难模仿的,即使不习书法的人看图2的一个“柏”字也能想象。所以“形体相似、气韵不畅”是一般临摹的迹像,逐笔缓写,笔势不连贯、无节奏,墨色自必呆滞,视觉上“缺乏立体感”,有如学弹琴功力未够就会断断续续,强弱和节拍不对,不学音乐的人也能听出。

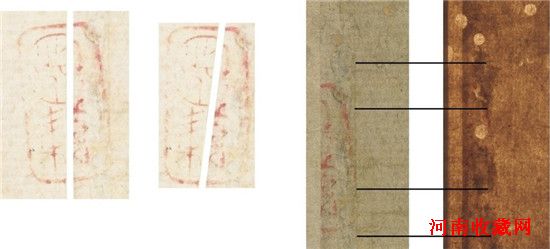

图7 原图来源-《功甫帖》北京招待会发布PPT文檔第31-32页

四、拍品九字若为伪摹,本纸上的收藏印亦必有弊,所以正反两方对各清朝大家藏印争论热烈,但这些印章年代已在原作后六七百年,不论真伪,说服力也不大,况且流传广泛,摹制也不难,最重要的仍是最早期的四半残印。正方相信帖右缘“世家”半印与左下角残印同来自一宋代“义阳世家”藏印,这是可以用简单技巧辨别的。图7左起首为朱绍良君文中提供的“义阳”“世家”两半印,取自北宋徐铉《私诚帖》,但左右二半的位置和角度没对准,第二图把左半右扭2°右半左扭1°,上缘对齐,左右缘垂直,横划平行,大致还回原貎。“义”字的七横划有如量尺上的刻度,可以测量同印“世”字两长划位置:上划稍低于“义”字第一横,下划在“义”字第六、七横间,在“家”字顶点加一黑横线对正第七横。图7右半二图是拍品残印三字,取自北京招待会发布PPT文档同页,一图将“世家”、“义”直列,另一作横排如宋印,各图相对大小已调节至“世”字同大,但横直排列二图中“义”字竟大小不同。比对拍卖图目封面可确定拍品“义”字符合横排图,宽于直列图。连宋印三“义”字各取“羊”头直挂而下,显示拍品“义”字比宋印及直列“义”字纵横均超出20%,与“世家”半印不能对合:拍品“义”字第六、七横虽已损,仍可见“世”字上横稍低于第一横,在“家”字顶加黑横线祗大约对到第六横,不可能如宋印对到第七横。按翁方纲描述:“后下角一印白文,似极大之印,只露右上一角,似‘义’字”,作伪者或以宋印为蓝本将“义”字放大,以求符合。不知何故,北京招待会图片将之缩回,又列在“世家”下,不察者会误以为二残印等宽对合如“义阳世家”印,其实绝无可能:超出20%不符翁氏“似极大之印”的形容,若置列“世家”半印下,差别有如图7右直挂三“羊”头,人人可见。

五、另两方残印在左右纸边,真伪亦有所争论,但一致认同两半印源出一印,合并可略辨印文为“图耤”二字。奇怪的是两半印都钤歪,图8中把印扭转7°才见四边平正,书画钤印略歪一两度很普遍,例如图7中“义阳”半印歪2°“世家”半印歪1°,这是正常的范围,但鲜见有歪至7°的,前后两次斜度相同就更不寻常了,同歪7°而完全对合的两半印有多少他例?北京招待会发布图像提供了一些线索:

图8 原图来源-《功甫帖》北京招待会

图8透视影像见帖左缘半印部位上、中、下三处亮度特暗,显示加了补纸补浆,或落浆糊特重,正影图像隐约见一垂直细线有如接纸缝,右方横纸纹至此线而止,线左纸纹难辨。最简单的解释是做伪者所用旧纸右方原有全印,割去一半移接到左边,只在割口损失一狭条。当然一切全属偶合亦有可能,但可能性会有多少?一千个骑缝印有几个会打歪7°?何况连续两次斜度相同、两半完全对合而无半分重迭?这种古怪的反常现象往往是做伪者故意留下的标记,如无特别原因,不能轻信。

(6)拍品本纸上的反常现象除印章之外还包括纸上大量的圆形小洞,图9透视影像显示旁配翁题一纸圆洞更多,总数过百,翁题于1790年而许汉卿重装于1953年,所以二纸上这些破洞产生于此期间,年代不算久远,产生原因不详,在近二百年的作品中鲜见。一般书画纸张破洞岀于虫蛀,但虫蛀由外入内,穿越多纸,连接两页的洞形和位置必有若干对应关连(correlations),翁题一纸许汉卿称“副页”,李佐贤称“后另页”,所以与苏帖可以是一开两页或同册中的连接二开,图9把透视影像作简单计算机处理,消灭所有字印,再把光洞变成黑点,清楚看到二纸间洞形和位置全不对应,蛀虫岂能只蚀穿苏帖三层旧纸而无一洞穿到对页或后页的翁题呢?同纸内每洞孤立,蛀虫又如何爬到纸中过百不相连之处?林霄君对这些破洞作了非常奇妙的解释,称南方虫蛀横向的长洞,北方虫钻圆洞,但未说明“北虫”“南虫”是什么虫,每洞孤立如何行动蔓延繁殖?蛀蚀如何能分辨上下左右或长形圆形?这些神化之说作者没提供科学根据,读者可不必理会。常人凭直觉作简单推测,这些破洞可以理解是作伪者把纸张做旧惑人的手法,例如喷一些酸液把纸张腐蚀,或喷糖水招引虫蚁咬食,小水点在空中自成球形,落到纸上自然近圆形,而且大小相约,如旧日熨衣服用喷水器,水点落到衣上也有同样特征。

图9 原图来源-《功甫帖》北京招待会

何谓科学辨证

近代书画鉴定专家中最广为人所钦服者莫过于张珩(1914-1963),他在《怎样鉴定书画》一文中首段就开宗明义的强调“以科学的方法(methodology)来分析……打下比较有据的材料基础。”全文中心是要先明白各种风格规律,然后按规律而定真伪。这固然是科学方法的基本原则(principle),不论是自然科学或社会科学,主旨就是从复杂的现象中找岀简单的规律,然后这些规律就可以应用来分析理解其他现象,凡见不符合规律的情况都须质疑,这是研究科学必须具备的态度和精神。但还有其他较为专门的重要科学原则是常为人误解的,例如一般人听见“科学分析”会以为必是黑白分明的程序,其实科学判断的基础是数学或然率(probability),亦即估计可能性,证据的强弱按可能性高低而定,在许多情况下规律也是模糊约畧的,有时因数据有限而不能确定规律,有时规律本身就不是绝对性的。例如人每天睡觉是常规,但亦有时会违例不眠,所谓常规只是指“最可能”(most probable)发生的情况。医生诊病是一个最普通的实例,所谓病征就是不符合正常健康规律,每一病征可以由不同病源引起,诊断要综合所有病征作最大可能性的估计,并不保证正确,往往在初步诊断后试用一些药物或加做一些化验,视乎结果而修改原来的诊断,背后原理就是数据愈多估计就愈准确,在任何阶段,最大可能性的诊断就是最简单的解释。换言之,病人若有十个病征,若能以一个病源解释,就是最简单的诊断,也是最可能的毛病了。若作多个病源解释,即病人要同时患上几个病,可能性当然必低于只患一病。法庭判案也是基于这原则,被告人的行动若有一二项不符合平日习惯,不足为奇,但如有十项异常行动与罪行脗合,就是极强的证据了,任何习惯可以偶然破例,但同时破例十项就难相是出于偶然了,辨析书画真伪的基本原理亦不外如是。

在前文所列五项疑点中,三项属于违反常规一类:

(1)行书落笔有快慢轻重,墨色变化随而有自然规律,宋元旧作墨色褪落尤为易见,拍品上翁方纲及许汉卿题字也甚易见,《功甫帖》九字反而难察是反常现象;

(2)藏家钤印的常规是求平正不歪,“图耤”两半印同歪7°而无重迭是极端反常;

(3)旧纸上虫蛀破洞有惯见的规律特征,原为对开或前后页的二纸上洞型位置全不对应是不正常的,愈百小圆洞大小相约也是罕见的。

在墨、印、纸三方面反常的情况下,最简单的解释就是一件赝品了。以此作为初步判断,再看其他证据也完全符合。作伪者一般都懂得由旧卷册中割出空纸,“图耤”歪印可能为旧纸上原有,左缘半印无明确纪录,但有割移迹象,“义”字“羊”头印有翁方纲记录,因而加大,不能重合为“义阳世家”印,纸张透光度足够作摹写用,墨色平板是缓笔摹写的特征,安、翁、李三家著录有别,可能所见三本不同,《安素轩石刻》及《景苏园帖》拓本外也有珂罗版印刷品,所用母本也不知是否同源,任何一本都可用作底本做伪。以上众多疑点严重程度不一,墨色问题最大,也许每项可另作辩解,但可能性之低有如把十项病征分作十种解释,要或然率低至多少才定为伪,当可人各有见,科学诊断以最大可能性解释为结论。

科学辨证并不区限于纸墨印各方面的数量化比较(quantitative comparison),任何客观事实都须考虑对整体解释可有矛盾、对估计真伪可能性可有影响。考证文物,对史籍资料尤须仔细,拍品真伪问题可由此彻底解决。

双钩填廓

《功甫帖》的一个争论焦点是拍品九字是否以“双钩填廓”手法作伪,这其实是不重要的,因为作品的真伪与作伪的手法是两个不同的问题,后者一般都没有足够证据,只能猜测,前者衡量真伪两种可能性高低,较为容易,尤如医生诊病,一般祗是判断所患何疾,详细得病过程甚难确定,属次要问题。正方以为在透视影像中不见钩边痕迹即可否定为“双钩填廓”手法所制,这是广泛的误解,“双钩填廓”与墨色是否呈现钩边并无必然关系,因为钩与填可分二纸进行,若先“双钩”轮廓一纸为底,再盖上另一纸透光“填廓”书写,就不会有钩边痕迹了。误解源于一段误传为谢稚柳公(1910-1997)的文字:“先钩后填,古代时是用涂烫好黄蜡的薄而透明的纸(涂腊使纸变得透明)蒙在原迹上,再以淡墨用细线钩出书法或绘画的轮廓,完成后取下蒙纸,将适当的墨色或颜色填进轮廓中去。这种方法,由于是先钩好轮廓再填的,所以被称为双钩廓填(又叫响榻)。”文见周克文“执笔”《中国书画鉴定》一书,谢公列为“主编”,据郑重《谢稚柳》书后列其著作,此书不在内,而且初版刊行于1998年,已在谢公身后一年,却一再广播为其所言,以作钩填同纸的根据,但试想有多少人会用“薄而透明”的蜡纸作日常书写呢?用作伪摹岂不见纸即识破?笨人作伪也该想到在蜡纸上另蒙一纸摹写。文字既出于周克文之手,即使按谢公意录,可能误解或误植了一标点,若改为“完成后取下,蒙纸将适当的墨色或颜色填进轮廓中去”,就没有矛盾了,不论与否,钩填分二纸是任何人都该想到的简单法门,不言亦该明白,此所谓“尽信书不如无书”。

要充份了解“双钩填廓”手法,莫如参考元代陆继善以此法重摹的唐摹本《兰亭序》,陆氏自识云:“因念尝侍先师筠庵姚〔式〕先生、文敏赵〔孟俯〕公,闻双钩填廓之法,遂从兄假而效之”,图10四字取自《云间书帕特展图目》,墨色枯润浓淡相当易辨:

图10 原图来源-《云间书帕特展图目》

何以印刷品中“双钩填廓”墨色变化会比《功甫帖》高清直摄影像或实物更清晰呢?这就是摹者书法功力的分别了。摹写在书法家间是一科专门技巧,唐摹《兰亭序》者皆为大书法家,行笔有快慢节奏,墨色自然就有浓淡枯润变化,元代重摹也极力传神,是石刻拓本无法表现的,所以摹本才被视为“真迹下一等”。做伪者可用钩本、拓本或印刷品摹写,但书法水平低就祇能保持笔划形状位置,不能忠实表现墨色变化了。所用底本何物后人难以识别,但仍可由墨彩传神辨伪,陈方题《陆摹》对高低手之别作了清楚解释:“钩填摹搨之法盛宋时,惟米〔芾〕南宫、薛〔道祖〕绍彭能之,盖深得笔意者然后可以造此,否则用墨不精,如小儿学描朱耳。继之亲承姚先生,先生与赵文敏皆知书法,故今摹搨禇河南《修禊帖》笔意俱到,非深得其法者未易至此”,“小儿学描朱”就是逐笔缓写,无“笔意”就是行笔无快慢节奏,墨色自必呆板,“用墨不精”就是指缺乏变化,米、薛、赵等大家用钩本定位,再模仿原作行笔动态,“笔意”经过墨色变化传达,与庸手伪摹不可同日而语。在《功甫帖》的争论中,误传“双钩填廓”一词定指在同纸上钩线涂墨,若真如此,宋元大家米赵又岂会研习?与“小儿学描朱”分别何在?思考稍用逻辑即明。

流传链接与逻辑辨证

流传有绪是《功甫帖》引人入胜之处,表面证据是乾隆年间为安岐(1683-1744/6)收藏著录,后为江德量(1752-1793)所获,1790年得翁方纲(1733-1818)题,再传至鲍潄芳(1763-1807),镌入《安素轩石刻》,至1871年为李佐贤(1807-1876)著录。一件作品在百多年间得四大名家认可,当然不能轻视,四人之前还相传为项子京(1525-1590)、梁清标(1620-1691)所藏。

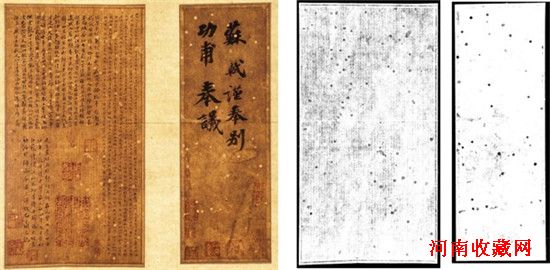

考证流传历史也得遵循科学原理:真迹只一件,一手交一手,顺时序由作者传到后代藏家,首尾相连有如锁链一环扣一环,称为监管链(chain of custody),若有一环不扣,链就断了,在数理科学上属于“一维空间系统”(one-dimensional system)。追溯古物流传如过海关入国境,单线人龙排队检查签证,若一个人通不过,后面的人都过不了关,要将挡关人带开另行处理,后面人才能前进。书画作品流传千年,大多数收藏环节无纪录,无史实可查对,信心就打折扣,所以有纪录的环节愈多信心愈高,市场价值因而随名家藏印与著录涨升,但水能载舟,也能覆舟,若有一环纪录查出不对就断链,足够证明作品为伪,其他各环不用再考,真迹的流传链接不会有一伪环。这原理可由《功甫帖》的安、翁、鲍、李四环明白。册页真伪混杂是常事,李册四帖也不知何时集成,册中他帖或副页真伪不必理会,有如入境携带行李,行李不过人仍可过,只要拍品本幅与李记无大矛盾,即可让过第一关。第二关是考查鲍李间的链扣。

鲍潄芳随父鲍志道(1743-1801)在扬州经营盐业发迹至“称江南首富”,极富收藏,于1799年延聘扬州篆刻家党锡龄(字梦涛)制《安素轩石刻》,卒后长子冶亭及次子约亭先后继承,至1829年完成。约亭之孙瑞安于光绪壬辰年(1892)撰《煮石斋稿·安素轩读画集》,自序云祖传藏品仅“稍稍散失”,而约亭与子还“别有庋藏”,惟“至咸丰(1851-1861)中经乱,乃尽毁于贼,……家藏及戚里中所见名迹,今皆无有”。“咸丰中乱”即指1856年太平天国农民军克扬州,鲍家既“上交天子”,自然成为泄愤对象,致家藏尽毁。李佐贤生于1807年,自序云笔录始于“年五十”(1856),正是鲍藏毁于扬州之年,此时他“就养都门,优悠暇日”,即在京城侍亲,“昔年所见尚能记忆者十中一二”,所以五十岁前所见有录亦仅凭记忆,《功甫帖》有尺寸,当为后来笔录,漏网之鱼的未毁的鲍家藏品不多,即鲍李二环相扣机会低。拍品符合李记,其为《安刻》母本的可能性亦微,一加比对就完全清楚了。

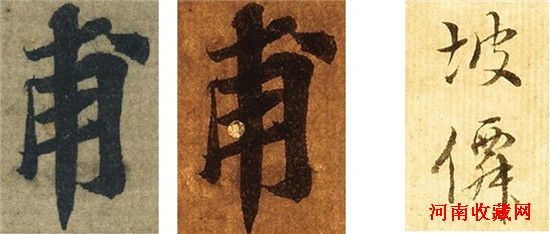

图11 原图来源——上海博物馆发表图片

图11“甫”字,左为拍品,中为《安刻》,右为许汉卿题识所言“杨惺吾(守敬,1839-1915)先生刻本”,即《景苏园帖》,初成于1892年。此字四横三直一点,拍品与《安刻》无一笔对:图左拍品首横落笔角度不同拓本,略呈上翘,次横粗而封角,第三横上斜和收笔角度不同,第四横左首穿出,收笔见锋,左竖落笔细,右竖外侧弧度强,横钩角度有别,中央悬针起首不似,末点全不见曲。此字每笔形状简单,拍品八笔无一与《安刻》合乎正常刻拓误差,不可能为鲍藏母本,所以这关通不过,链也断了。作为摹本,拍品误差之大也不能识别所用拓本为何,两拓本间差别少于与拍品差别,非常明显,由此也可了解刻拓的精准程度。

若要挽救拍品,必须绕道过鲍氏一关,这祇有一种可能情况:假定鲍藏本为伪,并非翁氏所见的江德量藏本,即可移开挡关人,把链缩短一节,只剩安、翁、李三环,直通到翁氏一关检查。江鲍不同本的可能性不高,但仍是有的。江氏卒于1793年而鲍氏刻帖始于1799年,时间吻合,二人间有不少共识,包括重臣如刘墉(1719-1805)、曹文埴(1798年卒)、王文治(1730-1802)等,都曾为鲍家作书,但翁方纲则未见有,可能因为邓石如(1743-1805)为鲍家“长年食客”,翁邓因帖学与碑学分野而对立。翁江交情甚笃,江氏藏品常见翁氏钤印题识,若卒后一批藏品由京城流到扬州,中间经过他手,难保不发生偷龙转凤之事,例如柯九思《上京宫词》,世存二本,其一有刘、翁、王等六名人题,鲍氏《安刻》有另一本,书法明显最佳,印章亦异,相信在咸丰间已毁,存世二本毛病甚多,殆不可信,鲍氏本亦有相当疑点,由此可见乾嘉年间做伪猖蹶,不能因江鲍同期而假定所藏为同物,必须仔细查考史籍。

上博钟凌二君指出翁氏原手稿本《复初斋文集》对《功甫帖》纪录最详尽,与拍品有两大分别:其一是左缘半印“只露前半,二字,上似“ ”〔翁画图形,如“广”字左右对易〕,所露极眇,竟不可知是何字”,图8二半印合并可见上为“图”字上方不可能有一点,翁氏为金石大家,当不会刻意记录形状而误加一点,常人见此半印也不会有此胡涂。前文已指出此印打歪7°极不合常规,残破而有割移迹象,翁氏全不言及歪破,字形不对,单此已足够封关。其次,手稿本在描述四半印后录其他藏印:“余则“张镠”二字白文印、“安仪周家珍藏”六字红文长方印、“梁清标印”四字白文方印、“蕉林秘玩”四字红文方印、“子京”二字红文葫芦印、“项叔子”三字白文方印、“槜李项氏士家宝玩”八字红文长印。”按常规,文字记录右前左后,由上而下,收藏家钤印选位反方向,即项氏首钤三印在后左方空位,其次梁氏二印在前右下角,张氏在右缘钤印其上,礼貌留空距离,最后安印填入空档,完全符合时序与选位习惯,若项梁五印在别纸或裱边则全不合常规,翁氏亦当言明,尤其项子京首钤,不会空纸一张而不选习惯的最当眼处,所以拍品本幅缺项梁五印无疑。此外,拍品安印在右而张在左,李佐贤按常规顺序录安先张后,翁录张先安后,即知次序不对。所以翁本八印与拍品无一符合:半印不见字形,项梁五印全缺,张安二印易序,足够肯定并非同物。纸上“江德量鉴藏印”及“宝苏室”二印无用比对,即使丝毫不差亦必伪无疑,副纸翁书不须考,即使为真亦无补于事。

由于真迹流传必须链接,拍品过不了翁本一关就断链无救,其上江、翁二伪印无可辩解,即使翁本为伪亦无路上接安歧,所以纸上“安仪周家珍藏”印亦必伪无疑,不须比对。前述墨色、残印、蛀洞等多种毛病已足定伪,流传链接翁鲍二环皆断再证一 次,岂还能有起死回生之望?即使安、翁、鲍所录为三本不同伪作亦对结论无妨,因为拍品链接最多只能上溯至李本而止,证明为伪后其他链段环节的真伪扣锁情况已全无关系。

半年来大部份争论是不必要的,从科学证据分析作逻辑推理,判定真伪不用细比安、江、翁印,苏轼笔法也不必研究。细微印文差异与主观书法意见如人饮水,冷暖自知,难以说服他人,因而争论不休,本文对此全不接触。客观逻辑辨证只须两项一目了然的论据:由《安刻》比对“甫”字八笔知拍品并非母本,由翁氏手稿八印不对知拍品非其所录。鲍翁二关一闭,拍品无法与安岐挂钩,纸上安、江、翁三印不见亦知为伪,足够定伪。前述纸、墨、印检测是另一证伪路线,殊途同归,结论一致,也澄清了此前双方争论中一些失误,可免重蹈覆辙。

安、翁、鲍三本事实上的确有可能并非同本,翁方纲《复初斋诗集》录戊辰年(1808)一诗,题为《有得旧石刻坡公别功甫九字于画竹上者,题此正之》,后注“郭功父自端州请老归,在元佑己巳(1089),东坡为写竹石事在元丰甲子(1084),或有误读《东都事略》而附会者。”1808年时《安刻》尚在进行前期,即已有旧石刻将九字附会刻于画上,文字或在项梁前已流传颇广,致有不止一种伪本传世,甚至可从流传法帖集字而成。翁稿本所录项梁五印不见于《墨缘》及《安刻》,右下角梁印位置在《安刻》中为安岐印所占,左下角有“极大之印,只露右上一角,似“义”字”,不合收藏家正常选位习惯,是裁割迹象,但在未有他本墨迹出现前,这些问题只能存疑,无可查考。

《功甫帖》的始源来历是颇难考证的一个疑团,有关史籍资料甚少。清初重编的《施注苏诗》卷二十一载“郭祥正家醉画竹石壁上,郭作诗为谢,且遗二古铜剑”一事,总目注此卷所辑为“元丰甲子量移汝州,起四月以后离黄州(黄岗)至金陵(南京)道中作”,同期查慎行编撰《苏诗补注》巻二十三亦录其事,目录注此卷“诗四十四首,起元丰七年甲子四月离黄州,五月至筠,七月过金陵作”,又附李端叔《姑溪集》一诗,原题〈次韵东坡所画郭功甫家壁竹木怪石韵〉,翁方纲仅称所见旧石刻为“画竹”,不言木石,不似是同图,由大幅壁画摹制作石刻亦甚难想象,但二人无疑在1084年曾经相聚。郭家在当涂(县)姑孰(镇),邻近南京,是黄州至金陵必经之地,九字无上文下理,不似信札,但作为临别时奉赠诗文书画上题识文字则颇恰当。按虞云国、方骥鸿二君分别考证,“奉议郎”(八品)官名于宋初改称“奉直郎”,至元丰三年(1080)始复用,《功甫帖》不可能书于其前,元佑间(1086-1093)郭官阶七品,从而推测《功甫帖》书于1080-86年间,但也不一定在1084年,《东坡先生年谱》载元丰三年(1080)“先生年四十五,责黄州,自京师道出陈州”,南下途中亦或过金陵相见,真相虽无法确定,此帖狭纸条形,四半旧印不全,位置不寻常,来自裁割题识是最简单合理的解释,文意时地也合。虽然翁氏以为旧石刻上九字为附会,只属臆测,亦或为失传画卷真貌,石画一般不见著录,此帖在乾隆前数百年全无踪影也可理解。

中西之分、张徐之别

西方油画伪作问题严重不下于中国书画,可能由于市场早已上扬,名家作品来历和流传纪录(provenance)考查严格,力求链接年代全无间缺,可靠作品都已各有专家致力研究,个别编辑全集,每件入录作品都经严格审评。此外,先进国家设有刑事部门专责调查艺术品盗窃、做伪和买卖,法国法例最严厉,即使私人藏品中发现伪作,若为第三者举报,裁定后可充公毁灭,对待有如伪钞票或盗版货品。所以艺术文物辨伪是正规应用科学,近代技术发展已相当成熟,不少大学和博物馆设有研究所进行系统化运作,采用各种光谱技术(spectroscopy)分析油彩化学成份,也用红外光、紫外光、X-光、电子显微镜等专业器材摄取影像,作计算机分析处理。不同时代所用材料都有档案,画家生平所用油彩由过百件可靠作品建立数据库,伪作往往因化学成分不对而被揭露。德国做伪大师Wolfgang Beltracchi (1951-)是公认当代作伪第一高手,用料极当心,偶一不慎,一件伪作误用了成份不明的白色油彩,拍卖后买方提交化验,发现内含化学材料为画家生前所无,追究揭发,至2010年被捕入狱,但数十年间已骗倒了不少大博物馆与拍卖行,作品屡被选作图录封面,为名流富豪争购。

西方油画的辨伪技术当然并不全合用于中国书画,但重视客观科学的态度是值得学习的,研究人材都兼有艺术与科学双方面训练,上文讨论的检测分析技巧与逻辑推理只须普通常识,例如纸张厚度与透光度不能混为一谈,大小不同的印文不能拼凑为一,南虫北虫之类神化解释更不会随便发表而不注明科学根据,这种误失在西方研究所是绝不会发生的;安、翁、李著录不一致,鲍氏家藏尽毁,这类流传历史蹊跷也不会不详考研究,拍卖行则只能提供有关资料作参考,不可能如研究所作深入考查分析。英国广播电台(BBC)在2011-14年间播放一套鉴定专题片集Fake or Fortune,共十一集,每集对同一画家的一两件作品作出真伪研究,深入调查费时数月,客观态度一丝不苟,即使不黯科技的观众也认识到西方辨伪是正规科学工作,以真凭实据为基础,不容渲染夸张歪曲,有不少研究所分布多国,艺术知识和科技能力都有相当水平。

中国书画鉴定仍滞留在凭个人“眼光”作判断的局面,所以在《功甫帖》的争论中有人提问发言权谁属?有人叹息前代权威专家已一一辞世,无法定案,有人相信张、徐二公所言已足够,无须翻案,这些言论暴露了真正弱点是没有掌握到张公“科学方法”和“比较有据”的鉴定要义。销售商品讲究品牌名誉形像,但发表科学研究不须拥有专家招牌,只须有论真凭实据作比较,例如墨色变化是否像出于大家之手的行书,有大量古近代作品可作比较,收藏印有多少打歪7°,“甫”字八笔是否可能为《安刻》母本,是很容易的比较。作品与翁方纲手稿比较八印纪录不对,详细印文形体就不用比较亦知为伪,但比较后也就体会到晚清伪印的逼真程度,可能已用上了摄影铸板技术。

中国人富有尊师重道的传统,对先贤前辈所述敬畏有加,往往因不愿质疑而致成为盲从,最明显的例子莫过于对“双钩填廓”的解释,把周克文所书文字归在谢公名下,文中未言明钩摹可分二纸就不考虑这可能性了,但坊间字帖制作经过多重手续,始于双钩原作,买帖学书者填廓摹写,用纸不一,人所皆知,何须理会谢公是否曾经有言?另一例是对张徐二公赞语奉如圣旨,不查究即广为引用,所见何物及意见基础也不详。《天际乌云帖》徐公定为“后代临摹本……手段拙劣,笔笔僵死”,此册为翁方纲所宝,因得之而自号苏斋,书斋亦取名宝苏室,徐公评其“不能从形体目鉴”,不识“慧、惠”“二字文义不能通”,但《康熙字典》释慧字:“又通作惠。《列子·穆王篇》秦人逢氏有子,少而惠。《前汉·昌邑王传》淸狂不惠。《陆机·吊魏武文》知惠不能去其恶。并与慧同。”想翁氏为一代大家,精通书法古文篆刻,成就在徐公之上,虽亦会失眼,是否会不识“拙劣”书法至视为至宝呢?徐公贬翁自许,提出唯一实据亦误,《天际乌云帖》可否因其自信眼光卓越而一言定伪呢?即使为伪,图6所选三字也可见墨色变化,为拍品所欠,即使徐公所见《功甫帖》为同物,能否因其一言而定真呢?加上大量有真凭实据的毛病,能作何解释呢?

其实《功甫帖》争议中的重要误失完全为张公说中:“我看到多少人,当然也包括我自己,鉴定工作上发生错误时,必定是脱离了、违反了辩证唯物主义和历史唯物主义的”,把大小不配的残印强凑为“义阳世家”印是“违反辩证唯物主义”一例,忽略鲍氏家藏尽毁是“违反历史唯物主义”一例。张公自承亦有犯同病,这是资深科学家的度量,令人景仰。廿七岁时(1940年)所见是否拍品根本无须争论,日记中随意一言,难道下半生不能改观?据郑重《谢稚柳》记述,谢公七十九岁时(1988年)相信董源有五件真迹存世,八十三岁后自言有新看法,可见广受尊崇的大师绝不会固步自封,把张公日记断章取义用作论据,又“违反辩证唯物主义”一例。“唯物主义”就是只看真凭实据,按“科学方法”作分析比较,张公本人会采纳为据吗?启功誉其“不为古书画大名头所震慑,坚持冷静地、客观地分析研究”,这才是后人该尊敬学习的态度。