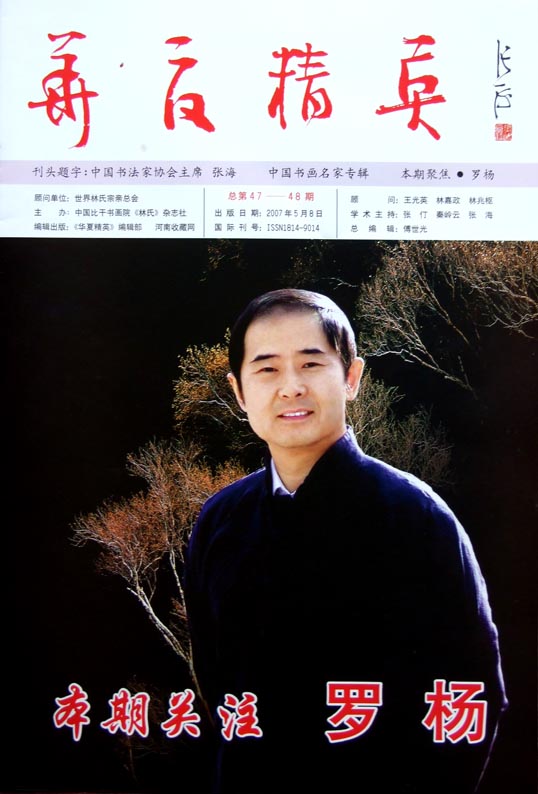

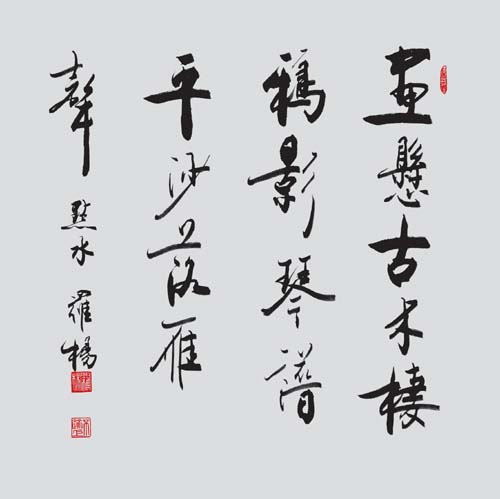

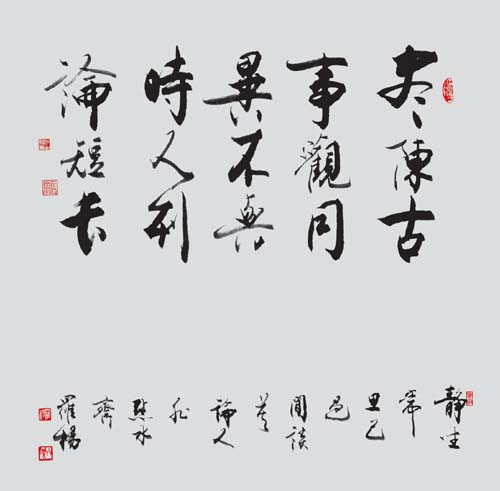

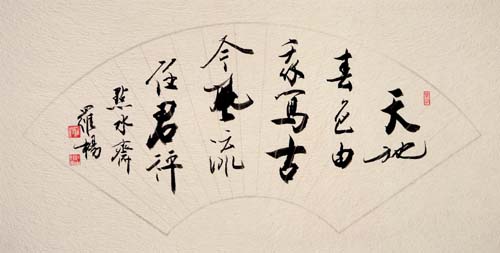

罗 杨 字散淡,号先飞,别署点水斋。书法家、摄影家。承家学而自幼练书习画,后一直从事文化工作。先后在国家文物局、文化部、中国文联等部门任职。中国书法家协会第四届、第五届理事,专业委员会委员,中国书协中央国家机关分会副会长,文化部艺术品鉴定委员会委员,中国摄影家协会会员,中国艺术摄影学会副会长。主要著作有《警世格言》、《中华传统名言选萃》、《罗杨书法作品集》等字帖及《中国摄影家作品精粹罗杨专辑》等。

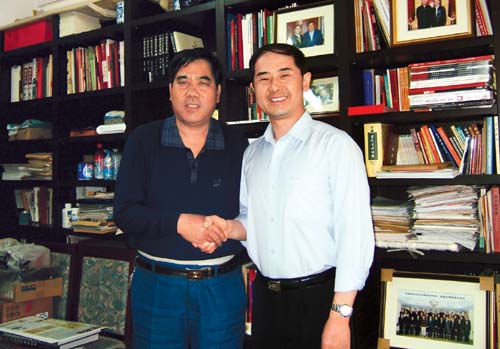

《华夏精英》杂志社社长兼总编傅世光在中国文联与罗杨亲切握手。

从罗杨书法解读传统

中国书法本是寂寞的事业。之所以寂寞,是因为习艺者须穷年累月地进行技巧、学养、见识、心性的磨练,方能期于大成。倘若浮躁于市场之间,盲目于创新风格,鲁莽于开宗立派,便很难成为真正的书法家,古人讲得好,“书画是雅事,一贪痴便成商贾”。综观中外艺术史,只有那自甘寂寞的人,才有可能成为真正的艺术大师。

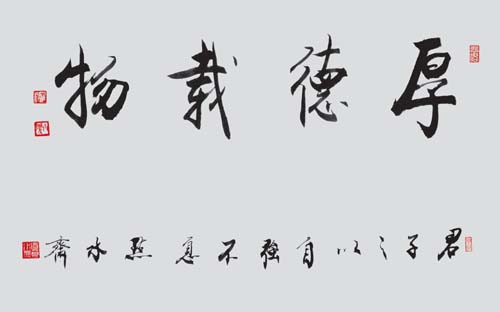

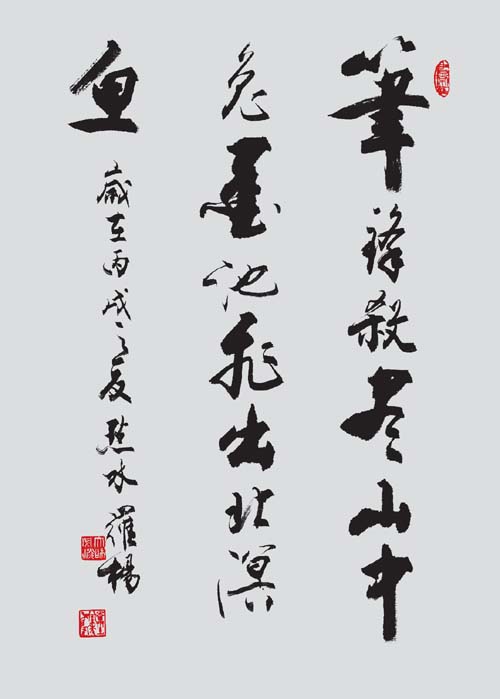

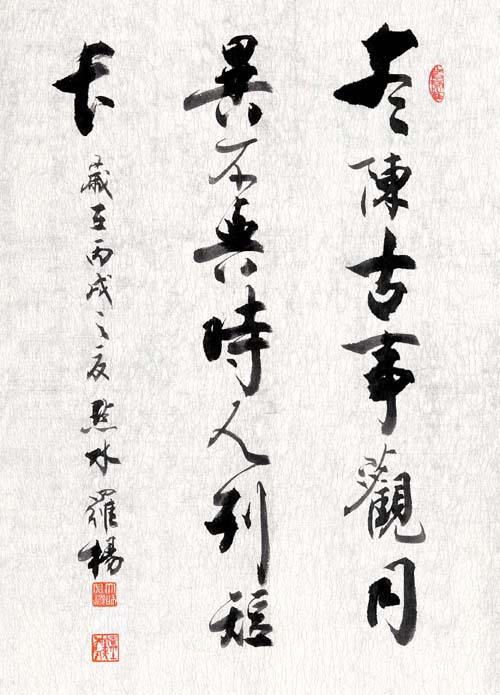

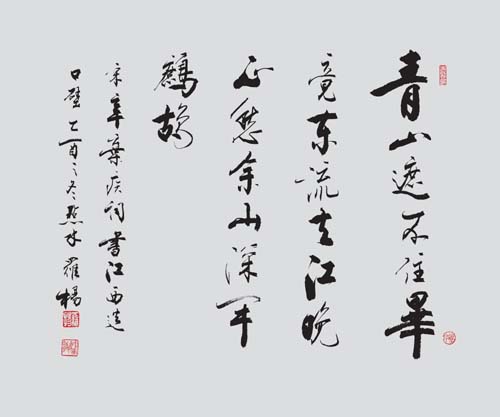

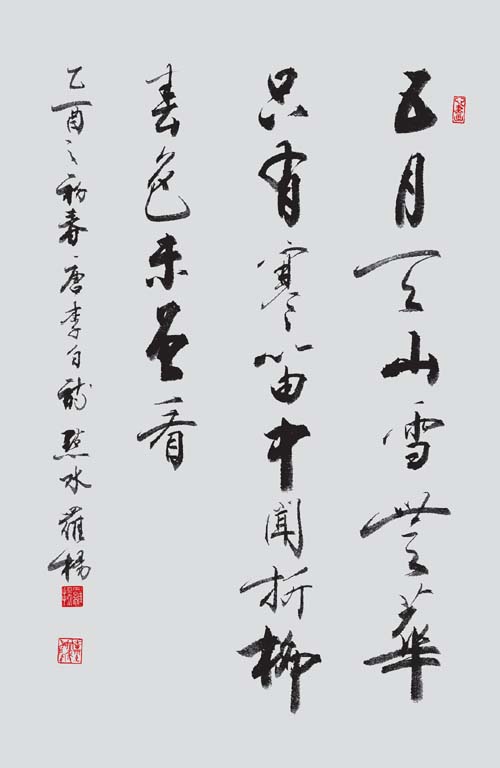

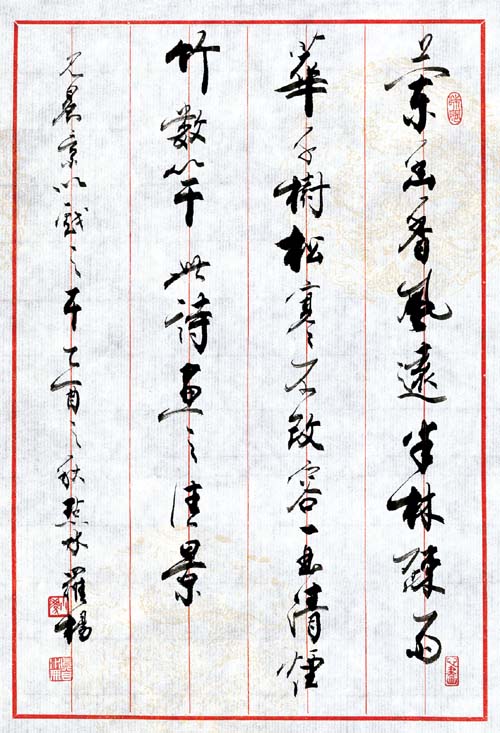

罗杨先生承家学自幼习书作画,从小受到良好的古文熏染,有较扎实的历史根底。加上几十年霜晨夜雨而不改其初衷,始终承袭传统的笔墨技法,成为当今书坛上“传统派书风”的继承者。书法作为中华民族独特的艺术形式,带有明显的中国传统文化特征和标识性。与其他艺术不同,书法艺术的继承更加胜于创新,书法从来不以“新”、“旧”论,而只能以“高”、“低”分。越古的东西越永葆青春,如王羲之的《兰亭叙》至今读来仍富有当代的审美活力。当然,书法在现代的发展,也会遇到如何接续传统与表达当代情感的矛盾。随着时代的变迁,文化语境的转变,古代士人能够纯熟运用的艺术语汇与当今的创作者会有心境的隔阂,而艺术创造中最要紧的真实情感,便有了程式上的桎梏。要么沦为以继承为名的假古董,要么变作全然无忌禅的莽撞汉。而真正的书法家,程式会受他奴使,他们都会在程式的束缚中挣扎出自由,从传统中酝酿出变化。惟此,才能成当代书法的担当者。

避俗趋雅,历来是中国书法艺术的必由之途。中国书法史上的“二王”、“颜柳欧赵”,已成为书法史上的里程碑,也是历代学书者临习的对象,然而艺术的继承不是皮毛形相的描摹,更重要的则是风骨境界的师法,盖形神兼备方可成为大师。《中庸》里说:“不见而章,不动而变。”指的是恒变不居才是宇宙人生的常态,虽然世事变迁,斗转星移,但人类的普遍情感,经典中的文化精神,越千年仍历史弥新,而这亘古不变的精神价值,就是文化传统。

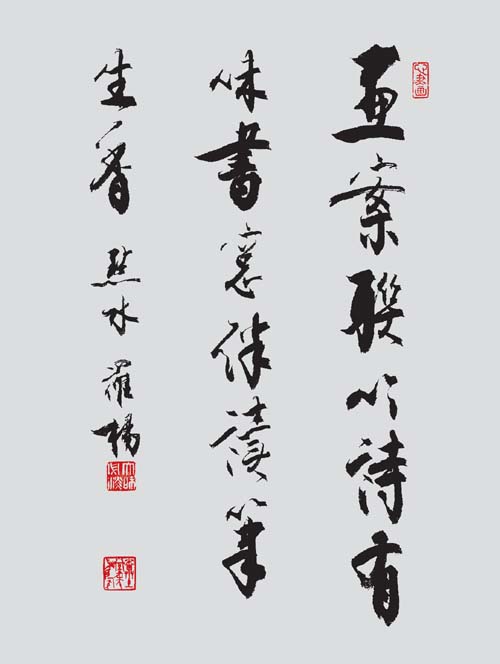

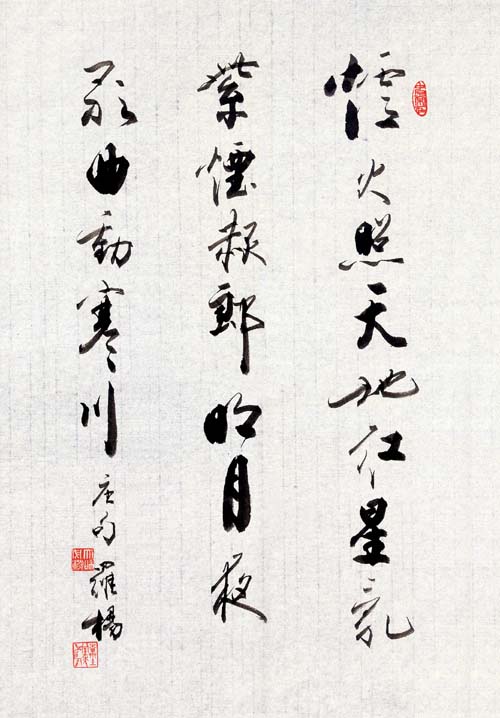

书法在中国历来与文人不可分,传统文人的书法,要求书法家必须具备全面的人文素养,所写者:乃文人之情趣;所挥洒者:乃独特的笔墨语汇;所表达者:乃文人之思想理念。王羲之、颜真卿、苏东坡。要么是士人的一员而兼得书法家身份,要么具有传统士人的文化素养而兼具书法家的名声。所谓文人,在古代往往具有多项技能,能将诗、文、书等的修养集于一身是当然的事情。陈师曾说:“文人画之要素,第一人品,第二学问,第三才情,第四思想。”宗白华说:“中国艺术意境的创成,既须得屈原的缠绵悱恻,又须庄子的超旷空灵。缠绵悱恻,才能一往情深,深入万物的核心,所谓‘得其环中’。说得就是这个道理。

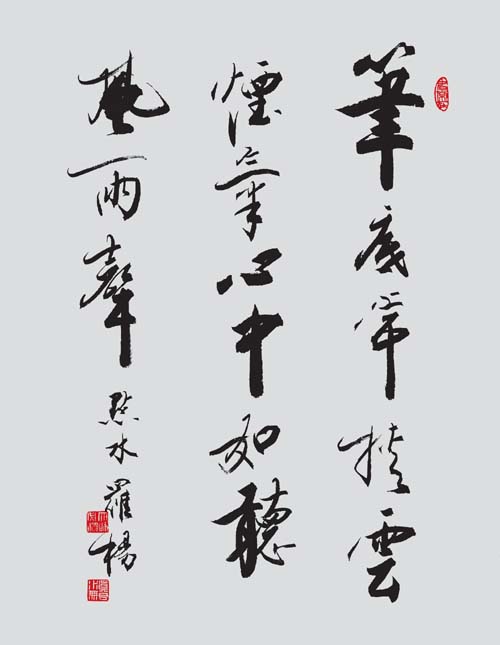

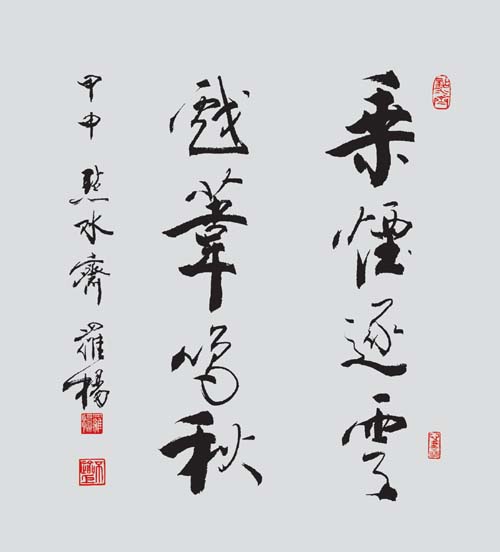

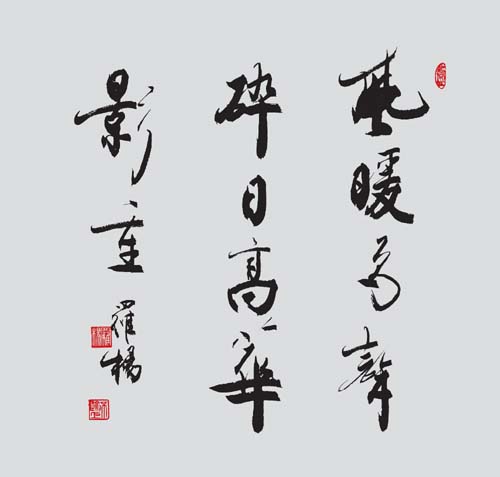

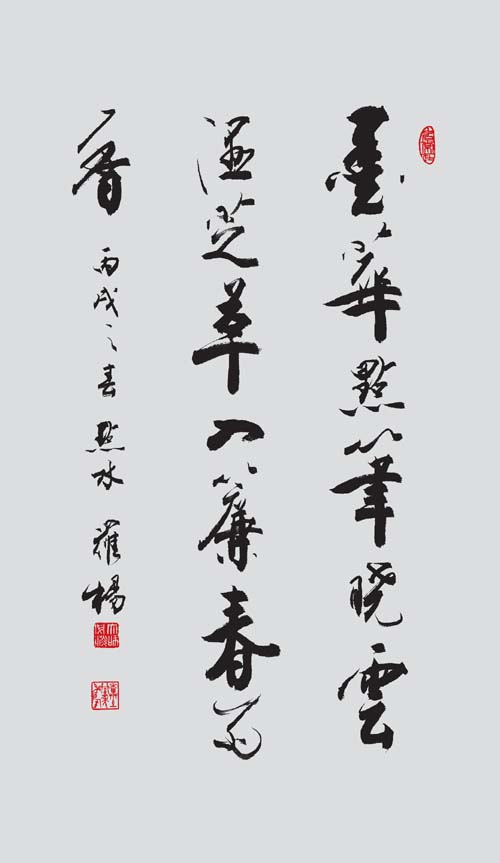

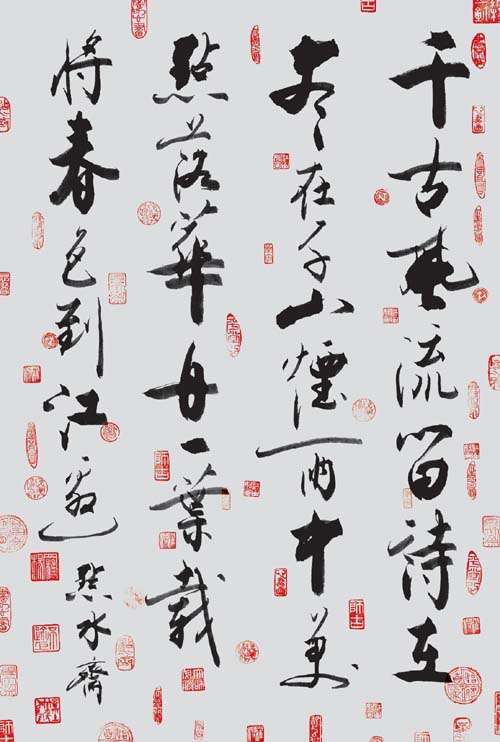

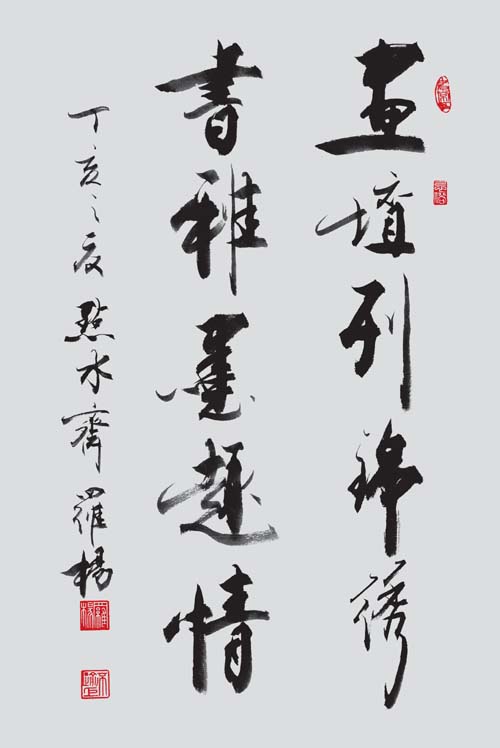

罗杨先生数十载焚膏继晷选择了一条先求雅正,再求创新的艰苦的艺术道路。欣赏罗杨的书法,你会感到有一股清新的雅气,一种洒脱的文气和一缕淡淡的古香。笔者以为,要想成为一个出类拔萃的书法家,必须具备这样的几个条件。首先,“卓尔不群”的格调,这是一个要成为大书法家的人必须具备的前提条件,罗杨的书法不流时俗,笔划之间有着“直造古人不到处”的追求。其次,必须要有“焚膏继晷”艰苦努力,否则不论有何等新奇设想、高妙理论,终究是空中楼阁,落不到宣纸上,我知道的罗杨是从小就下了一番“攒断管、书破纸”的苦功。再次,“风云中立定精神”。不受浊流影响,洗尽铅华。不媚俗眼,以淋漓之笔墨独出新意。如果说罗杨先生抱定传统不放是绝大的艺术立场的话,那么,风格的自然形式则是其独具艺术见识和大家风范的独特体现吧。

罗杨先生的书法一如他的为人,一如他惟传统是循的追求,在他的笔底看不到起伏的心绪和争名逐利的躁动,也没有刻意地要经营创造出个什么流派和书风,有得是能耐住寂寞,在宣纸上时快时慢,忽缓忽急的涂抹,他的这种耐性和沉着,正是一位真挚的书法家的最可钦佩之处。

联 系 电 话:0373-4496488(传真) 13598630895 13569405974

联 系 人:傅先生 秦女士