唐寅(1470-1523),明代画家。字伯虎,一字子畏,号六如居士、桃花庵主、逃禅仙史等,吴(今江苏苏州)趋里人。人们大多从戏剧故事中领略了他的不少风流韵事,以为他似乎活得十分洒脱、享乐,其实他一生屡受挫折,郁郁寡欢,最终54岁早逝。他和文徵明同一年生,与文徵明少年时的迟钝相反,唐寅却是自幼聪敏机灵。文徵明27年中考了10次乡试,都名落孙山;而唐寅29岁开始应乡试,却一举博得第一名解元,声名远布。第二年赴京会试,不想卷入科场舞弊案,被株连入狱,革去功名。这对他无异是极大的打击。前途无望,妻子离异,他变得自暴自弃,开始沉湎声色,放荡不羁,自称“江南第一风流才子”。但他心犹未死,游历四方,等待时机。正德九年(1514),江西宁王朱宸濠遣人四方网罗人才,文徵明拒绝了,但唐寅却去了。半年多后,唐寅还是看清了朱的蓄谋叛逆之心。于是佯装痴狂,终被遣归。从此似乎看破了红尘,皈依佛教,自号“六如居士”(如梦、幻、泡、影、露、电)。虽然被后人评为“明四家”之一,但他的画,却远不如文徵明那么受追捧,生活清苦,但他仍放纵声色,不多年也就在凄楚孤苦中去世。而文徵明比他多活了36年,桃李满天下,俨然吴门画派的领袖。

唐寅早年学画于周臣,周臣画风偏于宋人一路,而唐寅则博采众长,在宋人面目中融入文人画的内涵,成就在周臣之上。有时求画的人多了,他就请周臣代笔。旁观者奇怪,周臣倒坦然:“但少唐生三千卷书耳。”

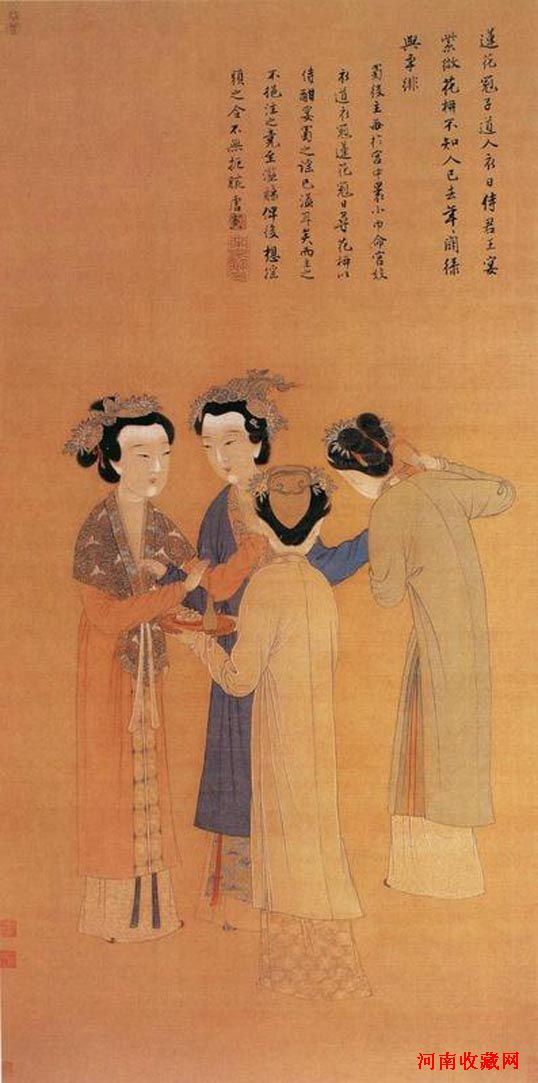

《孟蜀宫伎图》绢本设色纵124.7厘米 横63.6厘米。

《孟蜀宫伎图》为唐寅早年工笔人物画的代表作。画五代西蜀后主孟昶宫内故事,四个盛装宫*的神情状貌。图中衣纹用铁线描,细劲流畅,设色妍丽。画中宫*,穿著的颜色强烈对比,颜色亦浓、淡、冷、暖互相呼应或映衬,变化十分巧妙。仕女的脸部,柳眼樱唇,下巴尖俏,应是当时的社会审美观,同时又以「三白法」将人物额头、鼻梁、颊部施以白粉,使仕女显得秀丽娇柔,具有立体的效果。

《孟蜀宫伎图》取材于五代后蜀孟永的宫廷生活。画中四个盛装的宫伎,头戴金银荆钗、鲜花冠子,身穿华丽的长褂、修裙。厚厚的脂粉,使她们雪白的脸上,更增添了几分颜色。她们正在忙碌着:一个在照镜子,查看自己的打扮是否合适;一个手里托着脂粉盘,由另一个替她检点、修整;还有一个则在作指导似地比划着。一个个是那样认真,一丝不苟。

画家在描绘这四位女子时,舍弃了一切背景,只题了一首诗:“莲花冠子道人衣, 日侍君王宴紫微。花柳不知人己去,年年斗绿与争绯。”诗道出了这幅画的主题。对年轻妇女来说,化装、打扮本是一件乐事,然而,对这群宫伎来说,却是一种悲剧。因为她们的用心打扮,仅仅是为了满足君王的欢娱。可是人非花柳,青春易逝,不能年复一年的斗绿、争绯啊!显然,作者是抱着同情的态度来描绘她们的。这位作者就是明代著名画家唐寅。

《孟蜀宫伎图》是唐寅人物画的代表作之一。唐寅在表现这些盛装宫伎时,采用极为工细的手法。线条细劲、流动,犹如春蚕吐丝。画中的几个人物,色彩有浓重的,也有清淡的,有大块的次绿色,也有上下衣裙斑烂艳丽的,变化十分丰富。画面的中间,有一正一背两个人,近处背向的人,上身是一件很淡的长褂,而与其相对者,穿的是一件画面中颜色最深的大褂,这样一衬托,就使画的中心部分对比强烈,十分醒目。其余部分的颜色,则浓浓淡谈,或呼应,或陪衬。因此,整个作品秀润、明朗、简洁、清新。

《孟蜀宫伎图》在人物造型上,也有显著特点。唐寅在刻画仕女形象时,往往采用小眉小眼,尖削的下巴,刻意描绘她们那弱不禁风的情态。这种造型特征,用来表现宫伎、歇女,给人以秀美之感,确是一种创新。