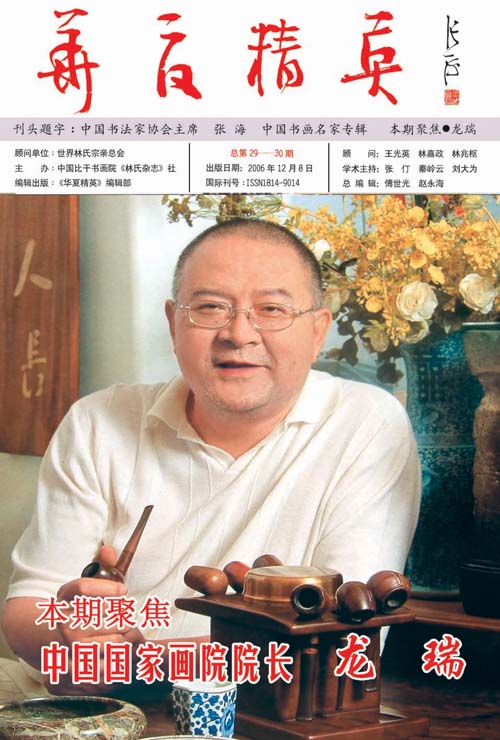

龙 瑞 1946年生于四川成都,1966年毕业于北京工艺美术学校,1979年考入中央美术学院中国画系山水画研究生班,1981年参加“第六届全国美展”,作品《山乡农校》获优秀奖。1985年调中国国家画院为专职画家,1986年赴香港参加“东方美术交流学会画展”,作品为包玉刚先生收藏。1987年参加日本“现代水墨画美术展”获优秀奖。1987年,於中国国家画院组织“中国画研究会”。1987年,於中国国家画院举办“中国山水画展”。1987年於美国纽约赫夫纳画廊举办“龙瑞水墨画展”,并获美国俄克拉赫马州荣誉市民证书。1988年赴法国巴黎联合国教科文组织总部举办由中国文化部组织的“现代中国画展”。1989年於台湾举办“龙瑞水墨画展”。1990年随中国画家代表团赴泰国参加“中国当代美术家十五人展”。1991年赴韩国汉城国家艺术殿堂举办“中国画代表作家展”。1992年应曼德国际登纳基金会邀请,赴德国柏林皇宫举办“中国现代水墨展”。1993年赴台湾台中美术馆参加“现代水墨画展”及学术研讨会,送展作品为台中美术馆收藏。1994年-1995年策划并参加“张力的实验——表现性水墨画展”。1996年为纪念中国红军长征胜利六十周年,组织全国知名山水画家赴井冈山写生,创作并举办“井冈山大型山水画展”,於北京、南昌、珠海等地巡展。1996年——1997年两次访问意大利及西班牙,并举办“现代中国画展”。1997年参加“新文人画展”。1998年参加“河山画会第四国展”,“98中国山水画展”,“当代中国山水画·油画风景展”。1999年参加“世纪末中国画著名画家二十一人画展”。2000年 参加“锦绣中华万里行——漓江篇画展”。2001年参加“锦绣中华万里行——太行篇画展”,参加“聚集西部”画展。2002年参加“二OO二年全国中国画展”。2003年参加“北京国际双年展”,“第二届全国中国画展”。 笔名大龙、蜀人。四川成都人。1966年毕业于北京工艺美术学校,之后从事工艺美术设计10余年。1979年考入中央美术学院中国画系山水画研究生班,毕业后于中国美术家协会工作,1985年调中国国家画院为专职画家,曾为该院业务处副处长,副研究员。中国美术家协会会员,东方美术交流学会理事。擅长山水画。现为中国国家画院院长。

在21世纪的中国画坛中,龙瑞无疑是一位重量级的人物,他的绘画成就及其在未来画史上的地位都是可瞻而知的。

自上个世纪初以来,中国画的发展似乎遭遇到了前所未有的历史境况。特别是随着旧王朝的覆灭,这个伴随着封建王朝更迭,且一直寄栖于历代王朝檐下的画种仿佛也面临着更大一种岌岌可危的倾覆命运。人们从多方面指责它,要用各种方法和手段去改造它——然而我们看到,正是在这种吵吵闹闹之中诞生了黄宾虹、齐白石、徐悲鸿、林风眠、刘海粟、傅抱石、潘天寿、李可染等一代大师,以及围绕在他们身边的一大批成就斐然的杰出画家。可是随着这些大家和画家的相继谢世,随着中国社会发生巨大而深刻的变化,尤其是在上个世纪80年代,似曾相闻的吵闹声在度器起,加之西方现代艺术的涌入,中国画又陷入了一种不利的境地,尽管当时刘海粟、李可染还健在,还有很多画家正值艺术巅峰状态,他们最成熟,最有水准的作品也正是在这一时期创作出来的,但是这一切在不少人眼中(包括一些有识之士)变得那样迷离恍惚,甚至连一些画家本人也不禁疑惑丛生。我记得俄国大诗人普希金曾写过一首诗,大意思是说,你像灿烂的朝霞,而我则像凄清的月亮。此乃可为当时的艺术和思想界的状况作一比喻:一切新的观念、新的艺术样式,且只要是西方的、现代的,就如灿烂的朝霞一样,一旦出现就会受到热烈的欢呼和拱迎,反之,中国的、传统的则像在黎明中即将消隐的月亮,虽然美丽,却只能发出凄清的幽光。但是我还记起,大约是在上个世纪90年代,李可染的画展在南京举行,李可染为画展题名为:“东方即白”。继而潘天寿画展又在北京隆重举行。两个画展,一种艺术姿态——以其集融着传统精华、并展示时代风貌从而即雄视古人又睥睨西方创作业绩向世人确证着中国画的青春不衰和远大前程。

我们看到,正是在那个思想和艺术风起云涌的80年代初,龙瑞先生考取了李可染的研究生,主攻山水画。从他选择的导师和专业来看,乃是意味深长的。这一方面是因为山水画大师李可染与黄宾虹、齐白石的师承关系及其他的作品包含的传统底蕴,实质上就表明了一种文代和艺术指向,而且还意味着在这种指导下的探索是不会轻易改变的。我与龙瑞先生并不熟识,在我的感识中,龙瑞还是一个抽象的存在。当时的他对我而言更是邈远的信息,因而很难得知他对席卷全国的艺术思潮究竟报何种态度。但据我揣度,他有足够的定力和睿智作出自己的判断,上述他的先择就是一个明证。

前几日我与龙瑞在电话中攀谈,大约印证了我的揣度八九不离十。他一再对我强调,中国画必须要有自己的“文脉”。这个“文脉”从观念到技巧运用都有一个十分完整的系统。落实到具体作品中就是表现出属于东方的、特有的笔墨品格和审美境界。他认为,目前中国艺术和文化从总体上看是蓬勃而多元的,充满活力的。但也无可否认地存在一种杂驳现象,他将这种现象称之为“乱象”。对中国画而言,主要是受到各种外来文化和艺术潮流的干扰,从而“乱”了中国艺术的内在“文脉”。所以当务之急就是排除干扰,正本清源,弄清“文脉”内涵。龙瑞说自己主要是画家,因而对“文脉”的观念层面,需要理论家去阐发。他主要是从笔墨语言和审美境界的创作角度来把握这一“文脉”的。在与他陆陆续续地交谈中,我感到他对西方文化和艺术还是由衷钦服的——但这是另一种“文脉”,它当然也是博大精深,气局高华的。从柏拉图、亚里士多德、菲底亚斯到但丁、达芬奇、米开朗基罗再到德拉克罗瓦、贝多芬、歌德、黑格尔、马克思直至印象派、野兽派、毕加索——对于这个“文脉”系统,我们当然不能不了解,且更应当很好地借鉴之,但关键是不能因此“乱”了我们自己的“文脉”,不能因借鉴而代替我们自身的创造。我对龙瑞早期的作品不太熟悉,但据朋友相告,龙瑞曾受到西方画家夏加尔的影响,我闻之很是惊讶,然至今想来,他对西方文化和现代艺术的吸取和借鉴也是很自然的,符合逻辑的。其实夏加尔的绘画固然呈现出梦幻迷离的现代形态,但其作品依然包含着俄国民间艺术因素和传统犹太教的思想底蕴,在这一点上,龙瑞与夏加尔可谓灵犀相通。因而不论夏加尔以何种方式进入龙瑞的视野,但可以确信,龙瑞是以东方的姿态接纳这位“西方”客人的。有一种论调认为,深厚传统的中国文化具有强大的生命力,它不会因外来的文化冲击而丧失自己的独立本性,如历史上的佛教曾在中国广为传播,但最终却为中国文化在吸收中加以改造。西方希腊文化对罗马文化的关系也是如此,但是实际上我们看到,已有不少文化(文明)形态早已覆灭。按照英国历史学家汤因比的看法,这是因为它们缺乏对变更的环境所提出的挑战表现出一种极强的对应能力,在他看来,这种能力就是这种文化或文明“日益增强和日益积累的内部自决能力或自我表现能力”,正是这样才有可能促使这一文化(或文明)的不断生长和发展,据此看来,中国的传统文化虽然拥有辉煌的历史,但并不能保证它必然拥有长久的生命力,如果它一旦失去一种“内部自决能力和自我表现能力”,走向崩溃离析乃是可想而知的。我想,对于中国绘画这一具体的文化和艺术形态而言,亦复如此。我还想,面对21世纪各种文化和艺术形态的挑战,这种寻求和把握中国艺术“文脉”的努力,在一定程度上可以视为确立和增强中国文化“内部自决能力和自我表现能力”的一种体现。

龙瑞先生虽然主要是一位画家,但凭他现有的学术地位和阅历,当然会有这样的文化“大局观”。他正是在这种“大局观”的视野中来考虑中国绘画的发展前程和自己的艺术探索的。从80年代一直到今天,从李可染到黄宾虹乃是他切入中国文化和艺术文脉的一个探索历程.据我揣度,在龙瑞心目中,黄宾虹和李可染一定可以作为中国绘画“文脉”的现代的突出代表。有的人认为,龙瑞先生虽然出生于南方(四川),但却具有北方人的气质,这与李可染山水画中那种沉厚深稳的品格是相呼应的。李可染虽然注重写生,但他那种洋溢着自然气息的画风中依然蕴含着传统经脉——这种经脉不是传统山水画中的那些“程式”语言,也不是明清文人的淡逸的笔墨情趣,而是从白石老人的绵韧浑朴用笔中体悟到了“一画”之精神。由此而能“参天地之化育”、“贯山川之形神”。我认为,李可染对龙瑞的意义就在于以这种涵纳“一画”精神的用笔铸造了自己绘画之“形骨”。以此为基础,龙瑞进而走向黄宾虹。其实李与黄的画风是相通的(主要是李对黄的续承),尤其是在对龚贤山水墨法的体会上,两人可谓同属一个衣钵。但黄宾虹的山水之“墨”是“写”出来的,而李可染的山水之“墨”是积出来的(这一点,李与龚更近),我想,可能是渗透在黄宾虹浑厚华滋山水笔墨中的“写”的气质进一步打动了龙瑞。应当说,黄宾虹的“写”的笔墨气质比李可染的“积”墨显然包含了更多、更深远的传统精髓。有的学者指出,黄宾虹用笔(线条)是“绵里针,含蓄内美,风骨儒雅,从容谦和”,可谓,“率性而成其道”、“极高明而道中庸”。他的用墨浑厚华滋,“就像大地一样,一片生机,一片沃土,穆如春风,静如处子,渊如大泽,厚如古原,润如湿陂,道尽“坤阴之德”。”正是这样,黄宾虹的山水画成为龙瑞主要的心仪对象,成为他把握中国绘画“文脉”的重要入口就一点也不奇怪了。

在我看来,龙瑞先生对中国艺术传统“文脉”的把握与守护,不仅有一个如何看待外来文化艺术思潮的问题,而且还有当下文化情境的问题。当代的中国画家显然比过去更自由了,他们在思想和身心上都分享到了这种自由的福份。但也正是这种自由使人们的文化需求倾向大大改变了,拓宽了。包括中国画在内的一切传统艺术样式已不再成为人们当下必需的、唯一的文化选择。大量五花八门的新奇的、通俗的文化形式正凭借各种传媒手段大行其道、风光一时,逐渐成了人们文化消费的主餐。中国画家当然也可以利用这些手段,正如不少画家已成功做到的那样。但这种利用在目前这种稍纵即逝的文化消费格局中似乎很难保持住中国画原有的经典品质,历史长期积淀而成的传统审美意蕴正在悄悄流失,正在被人们新的视觉经验一点一滴地挤掉——在这里不再是政治压力,而是一种自由对另一种自由形式的替换,一种文化方式对另一种文化形态的消蚀。支配这种转换和消蚀的乃是涌动着的巨大的商业利益。龙瑞所说的“乱象”,恐怕即有外来的干拢,又有这种内在的损耗,因而守护传统“文脉”,发展中国画,正面临着双重的文化考验和压力,可预计这种压力将会伴随着中国画起伏跌宕的命运一直持续下去。

不是有人已宣布中国画已退居“二线”了吗?或已处于“边缘”地位了吗?这一宣言绝非空穴来风。尽管人们在宣言的同时并不妨碍他依然在这一苟存的艺术形态中计生计,而且这种艺术形态只要还可以给人们带来莫大的名誉和巨大的利益时,它是不会被弃如撇履的。因而只要外来的、行为的、装置的以及戏谑而通俗的大众艺术尚未全然占据中国文化空间,那么人们可能还会向曾经风雅的、古旧的、老迈的,不堪一击的中国画投去一线残剩的、热情的目光。

我想龙瑞是断然不会同意我上述这些描述的。可我绝非是一种反讽之语。事实上目前中国画坛的确充塞着大量乌七八糟但却个个自以为是的、不堪入目但却又堂而皇之的以及冠以各种名号的作品——实际上,这些中国画已然变成了最大的行为艺术的波普艺术,这是穿着古代服装,挂着现代脂粉的“中国后现代”艺术。这是来自中国画内部的“乱象”,这种内在的“乱象”与外来的“乱象”可能会同流合污,沆瀣一气,危害更加深重。

面对这种状况,人们不禁会想起往昔的中国画大师,想起黄宾虹和李可染。《庄子·天下篇》说:“天下之人各为其所欲焉以自为方”,“寡能备于天地之美,称神明之容”。“后世之学者,不幸不见天地之纯,古人之大体。道术将为天下裂”。信斯言哉!我想如果黄家虹和李可染看到如今的中国画坛之“乱象”,也会发出同样的嗟叹!进而,我想人们会确信,如今只要还能产生黄宾虹、李可染这样的大师,“乱象”将自息也,种种激愤之词也将自消也——这是一种审美期待,这是自上个世纪80年代伴随着文化自觉而兴奋、激动但却杂着迷离、失望后渐渐越来越强烈的审美期待。

正是这一期待中,一批中青年画家正在崛起,他们分据南北两地,同气相和又相互激发,从而渐成了气候,李可染当年所题跋的“东方即白”已在他们身上初现希望的霞光。而龙瑞无疑是他们当中的佼佼者。当然,他们能否将中国画在新世纪中推向一个新的高峰,人们正在拭目以待。而依我看来,他们已然具备了如下几个条件:

第一, 对中国画的“文脉”内涵观念层画上认识非常明确,这就是对中国绘画的笔墨品质、艺术格调和审美境界的自觉认同和守护。对此前文已有论述,这里不再赘述了。

第二, 正处于审美创造的最佳年龄阶段。唐五代李煜在谈到书法“壮岁”风格时说:“壮岁书亦壮”,如“初拥千骑,凭陵沙漠,而目无敌;又如夏日奇峰,畏日烈景,纵横炎炎,不可向迩,其任势也如此”。以此来说这些画家的审美创造状态是颇为贴切的。可以说,他们全力以赴、走向鼎盛从而将中国画推至一个新的高峰,似有一步之遥。

第三,由于坚持对中国画“文脉”的守护,从而画路正,底子厚,加之修养全面,这样就为“备天地之美,称神明之容”,从而为复兴中国画“道术”之“大体”奠定了坚实的基础。

以上三点在龙瑞身上得到充分体现。尤其是第三点,对于他而言显得尤为突出。

总而言之,龙瑞山水画目前是在李、黄的名目下展现出一种涵纳万象的开放体系。

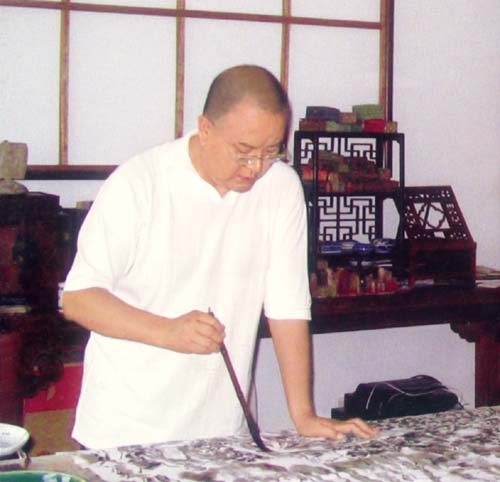

前几日,我院画家周京新和我谈起龙瑞,说他的画气量很大,讲得有道理。套一句红楼梦上的话来讲,就是“英豪阔大宽宏量”、“好一似,霁月光风耀玉堂”。老子曾说:“有容乃大”。龙瑞因为“大”,所以才能包容黄氏山水的整个遗产。而所谓“气量大”,不仅见诸于他的心胸器局,而且也反映在他的思想观念和审美境界上,他的画绝无逼促之感,其理性的控制与热烈情绪的渲泄在微妙的结合和平衡中往往显现出一种超迈的风致。在绘画语言上,能“入乎其内”即“出乎其外”,敏感的心智使他盘桓于黄氏山水之中时时表现出一种游离的倾向。所以我们说,龙瑞的山水画是一个开放的审美体系,在他近期作品中,我们已看到很多的传统画法被吸纳到他的语言构造中,从而大大丰富、充实了原有的艺术语言和格局。例如他的《山水四条屏》,其山脉点苔和远山就采用“米氏”混点之法,留白之处,云气浮动,浓重墨笔之中,但见峰峦枝叶茂茂密密之大端也。他所描绘的《百花山》更是米氏点法淋漓尽致的采用,坚实的山峦造型几乎全是以积点而成,山脉起伏、走向则由积墨留白而显,若隐若现,好似罗丹雕塑中流泻的光的节奏,在画面中形成了一种优美的旋律。整个山川不复是那种圆浑的构造,而是呈尖锐耸立之态,构图于坚实之中聚集着一种险绝之势。笔墨运用似也不同于往常的华滋润湿,而是以紧密的、略带干涩的墨点牢牢地扣住了山脉的筋骨形貌。而他的《门有方袍客图》、《辉县南坪图》用笔率意,粗头乱服,且苍劲邃密,又带有髡残和王原祁晚年的遗风。此外像《开元古塔》、《浮云一扫净》在山形布局和皴法表现上更是多多承袭了董源、董其昌为代表的“南宗”那种通脱潇洒的画风,笔调沉穆而灵动。《浮云一扫净》中某些石块造型和皴法甚至还借鉴了北派的斧劈皴法。凡此种种表明,龙瑞山水画的包容性在承袭黄宾虹的基础上又向整个传统深入进军,尽管他目前尚未跳出黄氏山水的窠臼,但可以确信,在他对传统内在底蕴更深入研习和更深刻的体悟过程将会脱胎换骨,从而走出黄宾虹的笼罩和覆盖。其实龙瑞不仅具有包容性,而且还是一位富于拓展性的画家。我曾见过他在20世纪90年代后期的一批画作,人们只要对比一下他的近期作品即可发现这种提升完全是一种质的飞跃,实在令人瞩目。而且若从他早年学习工艺然后攻取李氏山水,进而又入黄家山水奥堂来看,其间的转换和自我超越表明他乃是一位很有创造潜质的画家,只不过他是那样小心翼翼地守护着一心所认定的传统“文脉”精华,从而有限地使用着创造的才力,以一种虔诚的态度悄悄藏匿在先辈大师背后待机而发。

应该说,守护与创造不应是一种对立关系,中国艺术史上有两种人物,一种是天才式的人物,如诗界李白、书界张旭和画界吴道子;另一种是集大成式的人物,如诗界杜甫。画界这样人似难确定,明代董其昌只在理论上表述了这样的一种愿望,但在艺术实践上则依然有所偏颇。天才式的人物对传统虽有守护,但其创造明显大于守护,他们的诞生,仿佛横空出世,新境自成,并能光耀千古而今后人可望而不可及。而集大成者则能博观兼采古人和今人的长处,从而融会运用、开创变化、千汇万状,无所不工。这类人物往往守护多于创造,但创造仍然是至关重要的——这种创造往往是将守护的东西经过博大心灵的熔炼从而重新吐露而出。我想龙瑞约属于这种集大成式的画家。实际上要能真正做到兼融并蓄且有所创造并非易事。按照叶嘉莹的看法,这是“一种兼长并美的品质和才能,不是随便哪一个人都能具备的”。这种品质和才能不像天才那样纵横捭阖,却也是一种极高的悟性,如依佛家的说法,这是一种“观察究竟诸道”的“法眼”。这种悟性(法眼)对于绘画而言,就是不仅能做到转益多师,兼善众体,而且还要能够从中发现薄弱环节加以突破,从而寻找到创立风格的审美机枢。明代董其昌说,元人绘画虽然“风雅”,但有失“味薄”而“佻”,就是一个很好的例证。我认为,龙瑞由李氏山水转入黄家山水亦可作如是观。李氏画风虽然沉厚坚实,但有些作品却失之“板结”,龙瑞用黄家画法融解之,通透之。黄宾虹固然高妙博渊,但却过分沉溺于传统样式,而他的山水画虽有不少得之写生,但大都又统摄于他惯用的传统画法和图式之中。与李可染相比,黄宾虹的山水作品显然少了一份自然新鲜的气息——我想,这可能是龙瑞未能明说也不可能会说,但却以其自身的艺术实践力求突破之处。在这种意义上,不妨说龙瑞又回归到了李氏山水,回归到那种师法造化自然的艺术本源上来。当然这是更高层次的回归,是在对黄家画法和传统“文脉”更为深刻体悟基础上的回归。

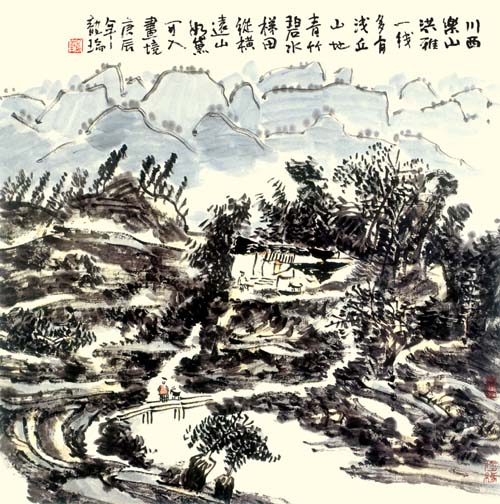

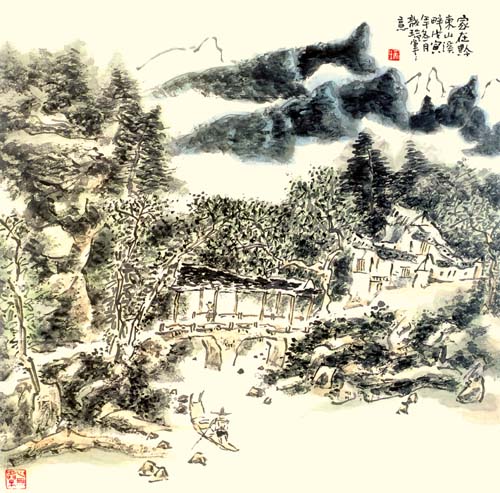

就我个人而言,我对龙瑞那些通景整幅山水作品虽也十分佩服,但却更欣赏他那些得之写生、带有自然气息的小品。如他近期所作的“川西人家”,很出色地描绘了青城山后的景致:山石错布、繁茂的山林掩着几座农舍,山径逶迤而上,行舟泊于山脚之下,山涧溪水缓缓而流,寥寥数笔勾画的远山别有风致。虽然笔调未脱黄家手法,但更多的是应物象形,自然情味溢于画面。再如他的“东山溪畔”,更是一幅写生的杰作。画面左边描绘了坡径和依势而上的山石,石体苔藓重重,四周丛树蔟拥,层次丰富而分明。上端的山峦以花青混墨勾染而成,形拙而有趣灵。画面的主体乃是横跨河溪的石头廊桥,通向右端的人家,行舟从桥下穿过,下端河水留白而成,清澈如镜。这是一幅构图别致、意境幽美的写生作品,其中形象因素的构成以及透发出来的打动人心的魅力完全从自然中获取的。又如他的《川西乐山图》,也是一幅写生妙品,作者题曰,此处“多有浅丘山地,青竹碧水,梯田纵横,远山如黛,可入画境”。的确,作者在创造这幅作品时想到的不是如何摆弄“黄家”画法的技巧,而是主观与客观的融合,笔墨与物象的统一,其构图几乎是从当时眼前景物中直接和盘托出的,丘坡的凹凸起伏,青竹与丛树的生动姿态,黑色的屋瓦与四周的树木在富有变化墨色中显出微妙的层次——这一切被描绘得那样真实、纯朴。远处的青山与浓密的近景形成对比,那轻快的简笔和淡色的花青略施洋溢着欣悦的情调,极富装饰意味。观此图不禁使人恍入自然之境;连绵的山色令人畅神,有一种“万趣融于神思”的审美享受。龙瑞对我说,与西方绘画相比,中国绘画比较重形式而轻内容,与此相关就是中国绘画不太追求“逼真”的视觉效果,而更看重笔墨语言的构造和锤炼。不过在我看来,中国绘画可能在追求自然真实和形式语言构造之间始终保持着一种张力关系——一方面,任何自然真实总是提升到一种有意味形式构造中加以呈现,因而这种形式构造总是保留着一些真实元素;但另一方面,如果这种形式构造仅仅停留在形式层面,从而离自然真实越来越远,就会沦为一种僵化的,缺乏生命力的东西。这个时候就必须回过头来从自然真实中吸取新鲜血液——在此基础上的新的形式构造就与原有的形式规则产生偏离,而这就是风格的创造。从某种意义上讲,一部中国绘画史就是在自然真实的基础上进行形式构造以及加以偏离的风格创造过程。如此来看,龙瑞这批写生作品乃可视为一种新审美指向,即面向自然从而不断从中吸纳新的语言因素、进行有别于古人和前人的形式建构,一种属已的风格样式正在其中酝酿并已经初步展露出来了。而这种吞吐古今艺术精华、参天地化育精神所建立起来的风格样式,将会作为21世纪的一位中年画家在深思熟虑,排除各种干拢之后力求使中国绘画在现辉煌的不同寻常的标志。

龙瑞还对我一再提到绘画艺术的时代感。我想他作为中国画研究院院长和艺术研究院美研所所长,追求时代感可能还包含了一份责任和重托。不过在他看来,所谓时代感不应是一种标签式的东西,也不是与某种社会思潮的简单应和,而是从作品中自然发出来的一种相对稳定的格调和气质。他曾揣摩过北魏造像,说一眼看去就是那个时代的结晶。此外像徐悲鸿和李可染的作品,其中焕发出的时代气息、格调也很容易辨识出来。他说江苏老一辈画家的作品也具有鲜明的时代特征。这在理论上是一个老话题,但要在创作中真正做到不是简单的事。更重要的是,龙瑞以及与他拥有相同旨趣的中年画家,今天所处的时代比起他们的先辈来要复杂的多,中国画能否在未来时代中充当艺术主角——或者说能否成为时代精神集中体现者,还在人们的争议之中,如今时代发生了多大变化,我们的时代精神究竟是什么?我们如何将时代精神凝聚在作品中?是去画那些灯火辉煌的高楼大厦吗?是去画那些面目模糊形状怪异的形象吗?是去描绘和讴歌那些依然感动人心的、但在日常价值取向中却等而下之的质朴形象吗?是去表现一掷千金、纸醉金迷的阔佬吗?还是用行为的、装置的、血淋淋的、被媒体不断炒作的现代或后代艺术来表达对这个世界的抗争和不满?哪一种才是时代精神的真正体现?我们的时代不是太复杂了吗?对此我们还不能作出结论,我们要看一看,看看人们如何不断撰文著书对此加以肯定或否定之。当然,我们要看一看以龙瑞为代表的中年画家还会向人们提供出怎样的艺术可能,要看一看他人能否在新世纪中沿着中国画“文脉”将其推向一个新的高峰,并且要看一看他们这种努力是否包含了更多的符合人类本真状态的审美示。

川西乐山

浮云一扫净

家在黔东山西畔

进贺兰

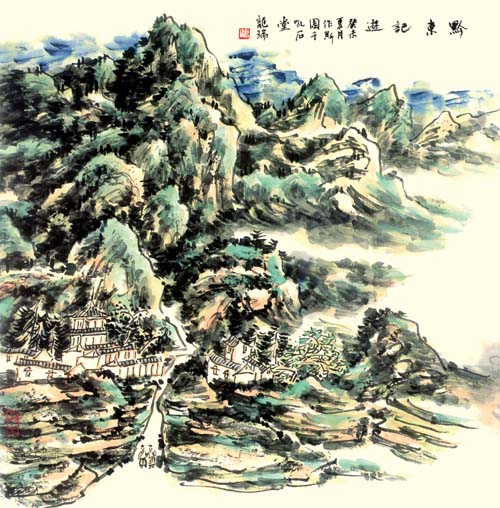

黔东记游

黔南记游

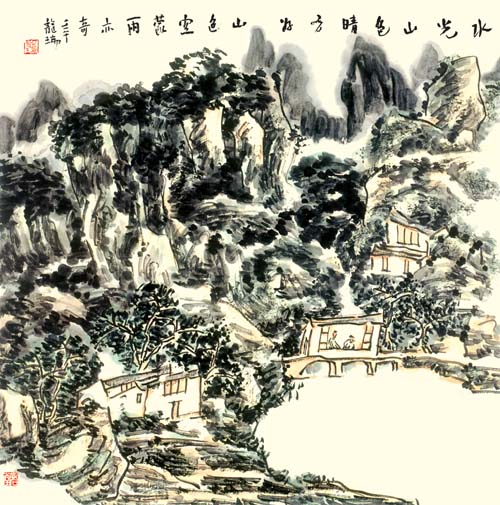

水光山色晴方好

宿雨初晴

百花山

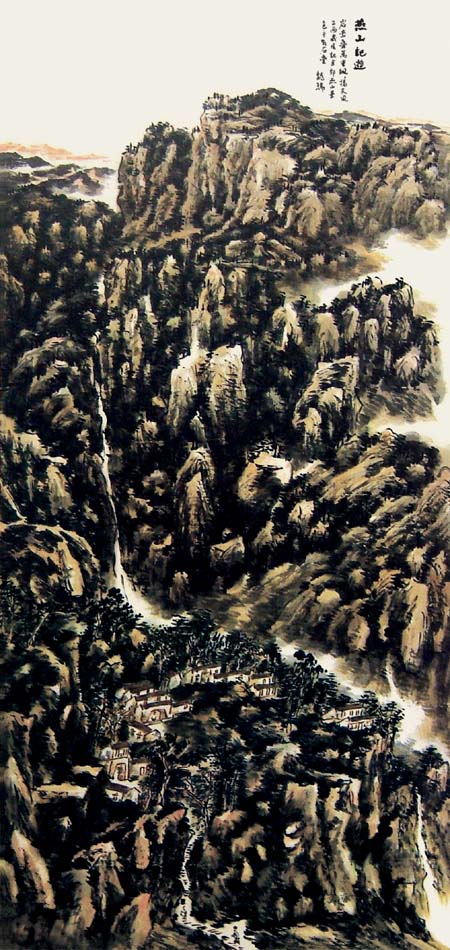

燕山记游

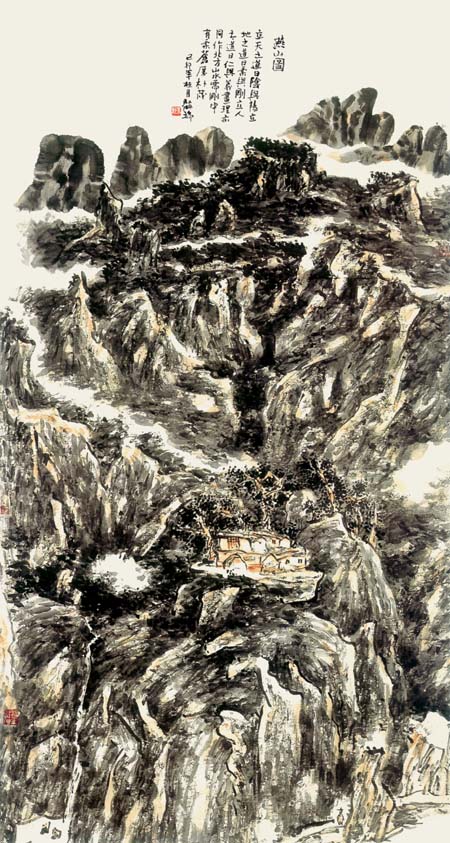

燕山图

联 系 电 话:0373-4496488(传真)13598630895 13569405974

联 系 人:傅先生 秦女士